5 documentos para entender la importancia de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas

4 de noviembre de 2021La CLADE produce, reúne y divulga diversos materiales de miembros de su red y organizaciones aliadas, en los que se demuestra la importancia de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) para alcanzar una vida digna y un mundo más justo, igualitario y sostenible. Sigue el paso a paso para enterarte sobre el tema.

No más retórica, acciones y rendición de cuentas: este posicionamiento colectivo se basa en el compromiso histórico y ético de redes regionales que lo impulsan. Se constata, en términos generales, que todos los países de América Latina y Caribe firmaron los acuerdos internacionales. Ellos refrendaron con normas nacionales políticas destinadas a asegurar el derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Sin embargo, se verifica que el cumplimiento de estos acuerdos y normas es reducido. Por esas razones, las redes integrantes de la Plataforma de Redes Regionales por la EPJA en América Latina y el Caribe, afirman que en la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (Confintea VII), que se celebrará en el 2022 en Marruecos, no será suficiente la suscripción de una marco de acción más por parte de los gobiernos, si se olvida la puesta en práctica. “Reunimos propuestas para generar una cultura de participación social, desarrollar en organizaciones capacidades para la exigibilidad del derecho a la EPJA, incorporar el Marco de Acción de la Confintea VII (que va a pasar el 2022), generar espacios de diálogo socio-estatal, así como una articulación de los actores involucrados en el evento”, afirman las redes.

Presentado a las autoridades reunidas en la II Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, este documento se lanzó para plantear la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, así como para el logro de la la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así subraya, entre otras recomendaciones para alcanzar esta agenda, la importancia y el efecto de la EPJA, garantizada desde una perspectiva de derechos, para el fortalecimiento de la equidad e igualdad de género y para generar a sus sujetos y sujetas más libertad y autonomía, contribuyendo a su capacidad de transformación y participación social.

El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) es un movimiento de organizaciones, instituciones, educadoras y educadores populares que, junto a otros actores sociales de la región y del mundo, desde opciones políticas críticas y emancipadoras, contribuye a la constitución de sociedades sin inequidades y exclusiones, especialmente de mujeres, poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes. Ante la convocatoria a la séptima Conferencia Internacional de Educación de Adultos (Confintea VII), a celebrarse en Marruecos, en 2022, y frente a las crisis actuales, que hacen evidentes la exclusión y la desigualdad en el mundo, sumadas a los efectos de la pandemia, este pronunciamiento defiende y plantea perspectivas críticas, propositivas y participativas para fortalecer la EPJA pública y gratuita como un catalizador de la construcción de otro mundo posible y de la superación de las crisis que vivimos.

La Revista Latinoamericana y Caribeña de Educación y Política, la Revista Piragua, presenta el tema de la educación popular en tiempos de transformación. Desde un editorial que trata del “Momento histórico inédito que desafía a la reinvención de los procesos de educación popular”, se puede leer sobre la EPJA y su relación con enfoques como visiones críticas y pandemia, pedagogías desde el Sur, voces jóvenes y más.

Esta sistematización de encuentros sobre EPJA realizados por la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) trae la perspectiva de quienes participan de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el país. Estas personas señalan especialmente las posibilidades, los desafíos, la colectividad y los efectos y alternativas para la modalidad durante la pandemia. Esos aspectos invitan a reflexionar acerca de la EPJA junto a las juventudes y a las cuestiones de género. Así mismo, traen narrativas fundacionales de la educación comunitaria y de la educación para personas jóvenes y adultas, narrativas que plantean la educación como práctica de libertad. El documento busca abordar ”cómo pedagogizar la situación de la pandemia para hacer devenires emancipadores en la práctica educativa (un darnos cuenta desde la experiencia en común) y para hacer política de la resistencia como esperanza, política para traer aquí lo “aún no”, para hacer utopías concretas”

¡Accede a los materiales y entérate ahora!

Observatorio Latinoamericano presenta el escenario de la educación y de la privatización educativa en 10 países de la región

El Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE) es una iniciativa del Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), creada para registrar el comportamiento de las políticas educativas en la región. En una serie de publicaciones sobre política educativa, el OLPE ofrece un análisis sobre cómo éstas se desarrollan a partir de los escenarios encontrados en los distintos países de América Latina, detallando las leyes que propician el comercio educativo y la incursión de actores privados dentro de esta arena, y alertando sobre las tendencias que buscan el debilitamiento de la educación pública en la región.

Según el análisis, por más de tres décadas, el proyecto neoliberal implantado en América Latina ha redefinido el rol del Estado, favoreciendo la lógica de mercado a través de las mismas políticas públicas. La política pública educativa no es una excepción, también reproduce los valores y las prácticas del proyecto neoliberal.

El observatorio detalla las acciones y modelos educativos por cada país. A continuación, una breve descripción por país.

El modelo de actuación del sistema educativo colombiano se caracteriza por la participación del sector privado en todos los ámbitos de la educación pública y persiste un trasiego sistemático de fondos públicos a las arcas privadas, mediante la compra pública de servicios educativos a grupos privados. Estos servicios incluyen desde la gestión de instituciones educativas hasta el diseño e implementación de modelos pedagógicos, pasando por el acompañamiento docente, la promoción de procesos de actualización profesional, la elaboración de contenidos educativos y la implementación de estos, así como los procesos de evaluación de los aprendizajes. Las autoridades educativas en Colombia han comprado al sector privado una amplia variedad de servicios educativos. Colombia es uno de los países donde más se ha avanzado con el comercio educativo a través de los modelos de alianzas público-privadas. El marco normativo que rige el Sistema General de Participaciones es el principal impulso para dirigir fondos públicos a proveedores privados de servicios educativos. Esa ley establece que hasta un 24% del presupuesto municipal se use para contratar servicios educativos con entidades no estatales. Con más de seis décadas de conflicto armado en Colombia, los gobiernos han estado enfocados en el desarrollo de la guerra y su agenda y gran parte del presupuesto estatal, también. Los gobiernos colombianos han gobernado subcontratando procesos completos de política pública, dejando un vacío en el rol del Estado.

En la gestión de la política educativa de Costa Rica, lo que se observa es que el Estado costarricense ha avanzado en un formato de gestión pública-privada y, al tiempo que se disminuyen los fondos disponibles para educación y se des-responsabiliza al Estado de la gestión de la política educativa, los grupos privados y la cooperación se instauran como tomadores de decisión e implementadores de la política educativa pública mediante el modelo de las alianzas público-privadas. El crecimiento de la oferta privada en todos los niveles educativos es un rasgo de cómo el Estado costarricense ha facilitado las condiciones para el comercio educativo, pero, principalmente, cómo el Estado ha permitido el deterioro y el déficit de la oferta pública y ha dejado en manos de las familias la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de sus hijas e hijos. En general, lo que se observa es que no solamente las autoridades, sino todos los actores privados, han naturalizado la participación de grupos empresariales y del sector financiero en la toma de decisiones y en la gestión de la educación pública.

En El Salvador, el marco legislativo es favorable a la educación pública y al rol del Estado.n Sin embargo, en el país centroamericano se han establecido mecanismos paralelos, que no son superiores a las leyes vigentes, pero que están investidos del carácter de “consenso multisectorial” y que son mecanismos favorables a la participación del sector privado, las ONG, las corporaciones religiosas, la cooperación y los medios de comunicación en la toma de decisiones en educación. Estos mecanismos son el Consejo Nacional de Educación (CONED) y el Plan El Salvador Educado (PESE). Persiste una crítica de parte de los sectores de la cooperación y fundaciones externas a la inversión pública en secundaria. Esta crítica la basan, por una parte, en que la educación secundaria no está suficientemente alineada con las necesidades del sector productivo del país. Complementariamente, los actores que comercian con la educación critican que, a pesar de la inversión, no se detiene la exclusión educativa y que cada año crece el número de “desertores” escolares.

Guatemala tiene particularidades propias como un Ministerio de Educación fuerte, comprometido con la política educativa y con la protección del derecho a la educación de la niñez y la juventud indígena. Los modelos de escuelas subvencionadas y de centros educativos por cooperativas de enseñanza, principalmente en las zonas rurales que estuvieron afectadas por la guerra, mantienen la ausencia del Estado en esas regiones, 25 años después de finalizado el conflicto armado. Aún con esas particularidades, actores como el Banco Mundial o Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), han instalado su propia agenda en la política educativa y han dado pie para que se consolide la presencia de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y grupos consultores privados en los espacios de toma de decisión, el diseño de programas y proyectos educativos y en la implementación de servicios educativos.

En Honduras se observa una fuerte presencia de programas y proyectos educativos desarrollados por sectores privados, con el fin de implementarse en el sistema público. Estos son financiados con fondos de la cooperación internacional con la venia de la Secretaría de Educación. Lo que se observa es el avance de formatos público-privados y privados de gestión, administración e implementación de la política educativa pública. También las iniciativas de participación de las comunidades promueven la participación de grupos privados y ONG. Las principales formas de lucro percibidas no se nutren de fondos públicos, sino más bien, de fondos de cooperación que compran servicios de las ONG y grupos privados para que actúen en el ámbito de la educación pública.

En Panamá, el sistema educativo básico tiene tres niveles, 1) preescolar, primaria y premedia, 2) segundo nivel o educación media (secundaria), y 3) educación universitaria. El comercio educativo es más visible en los dos primeros niveles, que incluyen dos años de educación preescolar, seis de primaria, más tres de premedia, y tres de educación media. El país ha experimentado aumentos importantes en la cobertura educativa, por ejemplo, el aumento de 19 puntos porcentuales de cobertura de educación media del año 2011 al 2012. La legislación panameña facilita que las alianzas público-privadas atiendan las necesidades de infraestructura. La carencia de equipamiento y de acceso al agua en centros educativos, revistió aún más importancia a partir del inicio de la pandemia. En Panamá las iniciativas como el Plan Estratégico del Gobierno (PEG) 2019-2024, así como el Compromiso por la Educación y las recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al país, tienen puntos de convergencia como la intención de desvalorizar la gestión pública, poner en duda la capacidad estatal para llevar adelante una gestión adecuada, avanzar en la descentralización de la gestión educativa y pensar la política educativa centrada en el desempeño. Los casos del Programa Panamá Bilingüe y de la Beca Universal, y los subsidios de matrícula, dejan al descubierto cómo los grupos privados por un lado critican la función pública, pero por otro, están dispuestos a que se transfieran millones de dólares en recursos públicos a proveedores de servicios privados.

En Paraguay se nota una tendencia de los gobiernos de facilitar la participación del sector privado en los ámbitos de toma de decisiones de la política educativa, consolidando las oportunidades para el lucro privado y favoreciendo el desmantelamiento del sistema público. Esta situación se produce en un momento de debilidad institucional y de polarización política. La pandemia ha propiciado cuestionamientos a la gestión para las autoridades educativas, que en los últimos años han tenido una tendencia de recuperar prácticas autoritarias y de mayor incidencia de grupos fundamentalistas. Al igual que otros países de la región, se observa la injerencia de la cooperación internacional en la gestión de la política pública y la aceptación por parte del Estado. En particular, se nota la gran influencia de la Unión Europea, la USAID, y la Organización de los Estados Iberoamericanos.

En Perú se observa una creciente participación del sector privado y de la cooperación internacional (principalmente USAID) en los ámbitos de desarrollo de política pública y de toma de decisión en materia educativa. Se sobresalen dos tendencias preocupantes que pueden escalar hacia otros países de la región. Por un lado, el surgimiento de franquicias de escuelas privadas de bajo costo, como son las Innova Schools, y por otro, la inversión de grupos financieros y holdings comerciales en negocios educativos que actúan como franquicias o “cadenas” educativas.

En República Dominicana se observa una fuerte naturalización de la participación de actores privados, religiosos, de la cooperación internacional y de las instituciones financieras internacionales en los procesos de política pública, incluida la política pública en educación. Los grupos privados y empresariales están involucrados en procesos centrales de la política educativa como son la gestión interna en el Ministerio de Educación, el sistema de información interno, la carrera docente y la evaluación. Las principales tendencias de comercio educativo observadas hasta ahora están enmarcadas en el Pacto Nacional Educativo que surge a partir del Foro Nacional de Educación y de la aprobación del 4% del PIB para la educación (no exclusivamente pública) en el país. En el año 2015, el Banco Mundial aprobó un préstamo por US$ 50 000 000 para el desarrollo del Apoyo al Proyecto Nacional de Pacto Educativo para República Dominicana. Este préstamo contemplaba el reclutamiento y capacitación de maestros y maestras de escuelas primarias y secundarias, evaluación a estudiantes y docentes, evaluación de los centros de primera infancia y la gestión descentralizada de escuelas. El sector empresarial privado nacional participa activamente en el diseño de propuestas y en los niveles de toma de decisión con respecto a las políticas educativas. Igualmente, la cooperación internacional, principalmente la USAID y UNICEF también juegan un papel central en el diseño y la implementación de políticas educativas en el sector público.

La forma de privatización mayormente observada en el Uruguay es la configuración de redes de empresas privadas que venden servicios al Estado y entre sí, para gestionar diferentes componentes de la política educativa. La legislación uruguaya garantiza espacios de participación y construcción conjunta de la comunidad educativa en el nivel de los centros educativos, tanto en los proyectos pedagógicos como en la elaboración de proyectos en convenio con otros actores, etc. Esta participación es una forma de blindar y proteger al sistema educativo público. Si bien se observan experiencias importantes en las que algunos grupos privados le venden sus servicios a otros grupos privados y no directamente al Estado, estos servicios terminan por expresarse y concretarse en el ámbito de la educación pública, generando y naturalizando la permanencia de empresas privadas en el quehacer educativo público. En Uruguay, el avance del comercio educativo y del lucro privado en este país se ha dado, incluso frente a este marco normativo que protege la educación pública y los actores privados con agenda de lucro se han instalado como actores legítimos frente a la opinión pública. Sumado a esto, en Uruguay se percibe un alto nivel de sofisticación de los negocios en educación, que se organizan en formas de clústeres y que, por tanto, tienen interés en protegerse entre sí, para permanecer vigentes en el mercado.

Fiscalidad y Educación: las dos caras de la inclusión educativa

29 de octubre de 2021La asignación, distribución y ejecución de los presupuestos en educación está íntimamente relacionada sobre el impacto de los flujos financieros: los lícitos y también los ilícitos.

En el marco del Congreso Regional de Experiencias Educativas 2021, se presentará el informe sobre “Financiamiento educativo y justicia fiscal” que comprende un acercamiento al tema y fue realizado gracias al trabajo conjunto entre CLADE, Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.

Este trabajo busca instalar el debate y abrir un proceso de investigación escalable a nivel regional sobre el impacto que tienen los flujos financieros ilícitos (FFI) y el abuso fiscal corporativo sobre los presupuestos educativos

“En los países latinoamericanos, la necesidad de disponer de recursos adicionales para financiar los servicios sociales, la infraestructura y la inversión educativa ponen de manifiesto la urgencia de vincular fiscalidad y educación en las discusiones sobre las políticas públicas”, plantea el informe.

A su vez afirma que “para incrementar la inversión social en educación es necesario que la comunidad educativa regional considere activamente la relevancia que la actual estructura tributaria y en específico el impacto que los flujos financieros ilícitos (FFI) tienen sobre el desfinanciamiento de la inversión social, ya que significan pérdidas cuantiosas en términos de ingresos tributarios no recaudados”.

El panel se realizará el 18 de noviembre, a partir de las 14:00 (hora de Argentina), y contará con especialistas, entre ellos, Esteban Serrani, investigador del informe; Luis Moreno, Coordinador de Justicia Fiscal en Latindadd y miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, y Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (Resalde), cuya persona representante, a confirmar, compartirá hallazgos de un estudio sobre deuda y financiamiento educativo en El Salvador.

El evento se realizará en español, con traducción simultánea a portugués, francés e inglés, además de interpretación en lengua de señas internacional.

➡️ ¡Conoce el programa completo, e inscríbete para participar en este y otros paneles, a través de nuestra web! http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/

Accede a la publicación original.

CLADE realizó serie de diálogos para compartir experiencias sobre incidencia legislativa

28 de octubre de 2021El grupo de trabajo de miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sobre incidencia legislativa realizó, durante las últimas semanas, una serie de tres diálogos virtuales, donde se compartieron experiencias de organizaciones de la sociedad civil en la defensa del derecho humano a la educación ante parlamentos y autoridades del poder legislativo en diferentes países de la América Latina y el Caribe.

Los aprendizajes intercambiados en estos encuentros se sistematizarán y servirán como insumos para la elaboración de una guía de incidencia legislativa en ámbito regional.

Mira a continuación la grabación de estos encuentros.

Experiencias de la subregión Camexca: El Salvador y Honduras (20/10)

Experiencias de la Región Andina: Bolivia, Colombia y Perú (13/10)

Experiencias desde Argentina, Brasil y Chile (6/10)

CLADE culmina exitosamente su formación sobre perspectiva de igualdad de género para sus miembros

18 de octubre de 2021Con el apoyo de las compañeras María Angela Sotelo, por parte de REPEM, y Natalia Rojas, representando a CLADEM, esta última sesión brindó un enfoque interseccional y herramientas básicas para la transversalizar la perspectiva de género en la gestión institucional de la educación.

La sesión comenzó con la presentación de medidas para transversalizar la perspectiva de género en las organizaciones. María Angela explicó que esta transversalización es una estrategia para reflexionar sobre en qué medida se están considerando las distintas experiencias entre mujeres, hombres y otras identidades de género no binarias en el trabajo de las instituciones, con miras a proporcionar una igualdad de género en las múltiples dimensiones organizacionales. Para ello, es fundamental aplicar una mirada crítica de género en todas las etapas del ciclo de programas y proyectos de la institución, las cuales fueron detalladas de la siguiente manera:

- Etapa 0: aborda el tema de las capacidades organizacionales y de la búsqueda de recursos necesarios para aplicar la transversalización. Para asegurar la igualdad de género en este primer paso, mujeres, hombres y personas con identidades de género no binarias son elegidas en los procesos de análisis y reclutamiento, que deben de ser no discriminatorios. Se debe identificar asimismo si los procesos internos de la organización son flexibles y acogen las distintas necesidades de las y los trabajadores, como proporcionar un lugar para amamentar, condiciones de trabajo remoto, licencia maternidad y parternidad, etc;

- Etapa 1: establece un punto de partida a la situación de las mujeres y los hombres con los cuales la organización trabaja, identificando las similitudes, diferencias y desigualdades entre los grupos;

- Etapa 2: operativiza en función al diagnóstico y define de qué manera y en qué aspectos se concretará la transversalización del enfoque de género. En esta sección se garantiza que el diseño de programas y políticas no vulnere los derechos de las mujeres, ni tenga repercusiones negativas en grupos vulnerables. Es el momento de mirar para la definición de la misión, objetivos, resultados, estrategias y componentes de las iniciativas y garantizar que ellos están aportando a la reducción de brechas de género;

- Etapa 3: se centra en la implementación del programa/proyecto y garantiza la

implementación del enfoque de género. Es una etapa de gestión y alta vigilancia de los equipos de trabajo, espacios de toma de decisión, planes operativos, procesos de monitoreo para evitar distorsiones en la transversalización; - Etapa 4: luego de la gestión, busca evaluar el grado de cumplimiento de lo planificado en términos de género, el logro de los objetivos y resultados. Las evaluaciones pueden darse durante medio término o al finalizar, para brindar insumos para otras intervenciones futuras;

- Etapa 5: permite reflexionar sobre conocimientos clave y mejores prácticas en términos de transversalización del enfoque de género, para promover el crecimiento y fortalecimiento organización. En tal sentido, también es fundamental diseminar estos aprendizajes tanto al interior de la organización como la población beneficiaria y aliados;

- Etapa 6: contempla el desarrollo de un plan de medidas correctivas para el fortalecimiento organizacional. Sirve para realizar ajustes y correcciones a programas/proyectos en curso, para potenciar su marca positiva respecto al derecho de las mujeres.

Seguidamente, María Angela invitó a las y los participantes a identificar la importancia de la adecuada implementación de la perspectiva de género en los procedimientos, desarrollo profesional y técnico, la capacitación, la investigación, liderazgos, toma de decisiones y en la planificación de sus propias instituciones.

Luego de entender este ciclo, Natalia guío una actividad para reflexionar sobre el concepto de la interseccionalidad, su importancia en los procesos organizacionales y en nuestro vivir. Para entender más a profundidad los orígenes de la interseccionalidad, Natalia llevó a los participantes en un viaje en el tiempo a conocer a Sojourner Truth (1797-1883), exesclava estadunidense quien se convirtió en una abierta defensora de la abolición, los derechos civiles y de la mujer negra en el siglo XIX, subrayando en su célebre discurso “¿Acaso no soy una mujer?”, que mujeres negras experimentaban una vida muy distinta a la de las mujeres blancas de su época. Natalia también recordó que, tomando base de la condición de la mujer negra y de otros grupos marginalizados, la

profesora de Derecho y una de las fundadoras de la teoría crítica de la raza, Kimberlé W.

Crenshaw, introduce, en 1989, el término interseccionalidad, complejificando el concepto.

Hoy en día, la interseccionalidad identifica múltiples factores de ventaja o desventaja social. Entre estos se encuentran género, sexo, etnia, clase, orientación sexual, apariencia física, discapacidades físicas y mentales, y religión. Natalia explicó cómo el sistema patriarcal y la matriz de dominación en la que vivimos aumenta la marginalización de grupos cuando estos factores se entrelazan. Para visualizar estas complejidades, se presentó “La Escuela del Silencio”, un audiovisual que muestra los diversos obstáculos que encuentran la niñas y adolescentes que asisten a los colegios de las áreas urbano-marginales y rurales para culminar sus estudios de primaria y secundaria.

Para contrarrestar estas vulneraciones, Natalia explicó la importancia del uso de medidas afirmativas. Estas se usan como mecanismos reivindicadores de la exclusión, de la subordinación y de las desigualdades, con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos y compensarlos por los prejuicios o discriminación de las que son víctimas.

Para conocer más sobre la interseccionalidad y la transversalización del enfoque de género a nivel institucional, puedes acceder a las siguientes fuentes:

La Escuela del Silencio

Interseccionalidad

Entérate a continuación de cómo fueron los otros 4 módulos de esta formación sobre género ofrecida por la CLADE a sus miembros:

– Análisis de políticas públicas es tema de la cuarta sesión de formación de CLADE sobre transversalización de género

– CLADE entra en su tercera sesión de la formación sobre perspectiva de igualdad de género para sus miembros

– CLADE entra en su segunda sesión de la formación sobre perspectiva de igualdad de género para sus miembros

– CLADE inicia el curso de formación sobre perspectiva de igualdad de género para sus miembros

– CLADE inicia hoy curso de formación sobre perspectiva de igualdad de género para sus miembros

Diálogos para la transformación social: entrevistas destacan el legado de Paulo Freire para las democracias

16 de octubre de 2021En el marco de la campaña “Paulo Freire Vive: Una educación para la democracia” que impulsó durante el último septiembre la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), articulada a la Campaña Latinoamericana y Caribeña en Defensa del Legado de Paulo Freire, organizada por el Consejo de la Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), se impulsó una serie de entrevistas en las que se abordó la importancia del legado del educador brasileño para la realización de una educación emancipadora y transformadora, que fortalezca las democracias, no solo en Brasil, sino también en América Latina y el Caribe y otros continentes del mundo.

Mira a continuación las entrevistas.

Entrevistada: Antônia Vanderlucia de Oliveira Simplício, de MST Brasil.

Integrante del sector de formación del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, Antônia forma parte de la coordinación de Cursos sobre la Realidad Brasileña del movimiento, y dialogó con la CLADE sobre la importancia de Paulo Freire en la educación popular practicada por el MST.

Nacido oficialmente en 1984, cuando en Brasil se vivía un régimen militar dictatorial, el MST es el movimiento social más antiguo del país, siendo hoy constituido por alrededor de 350 mil familias que luchan por el derecho a la tierra en el país.

Más allá de su lucha por la cuestión agraria, el MST es referencia también en la actuación por el logro de otros derechos, entre ellos la educación en el campo y la agroecología. En este diálogo, la entrevistada aborda puntos clave, como el contexto político-pedagógico brasileño, la influencia de Paulo Freire en la educación y práctica pedagógica del MST y la importancia de la educación para el fortalecimiento de la igualdad de género, la ciudadanía y la superación de las injusticias, así como el enfrentamiento de las crisis ambiental y sanitaria que vivimos.

Mira la entrevista completa:

>> El diálogo también esta disponible en portugués aquí.

Entrevistado: Iván Terceros, cofundador de OpenLab Ecuador

Un diálogo inspirado por este encuentro que tuvo lugar en la década de 1980, entre el educador Paulo Freire y Seymour Papert, matemático e investigador, que defendía el uso de la tecnología y las computadoras para el aprendizaje.

Analizando y contrastando las perspectivas de estos dos referentes de la educación, Iván Terceros y María Cianci, de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), reflexionan en base a preguntas, como ¿qué tecnología se necesita para una educación liberadora y emancipadora? ¿cómo generar una lectura crítica de la tecnología cuando la pandemia ha evidenciado la brecha digital? ¿existen contrapropuestas a una visión predominante de que la tecnología favorece la acumulación de conocimiento y la idea de mercancía – usuario/a? En el debate sobre el uso de la tecnología en los espacios educativos ¿cómo se puede impulsar la curiosidad?

Mira el diálogo completo a continuación.

Entrevistada: Crispina Rodriguez, doctora en Sociología de Cabo Verde

Doctora en Sociología de Cabo Verde, Crispina Rodríguez ocupó varios puestos políticos en el país, nombrada diputada por 10 años y vicepresidenta del Parlamento y del Partido de la Independencia del país, el PAICV. Fue aun presidenta y cofundadora de la organización de las mujeres de Cabo Verde. Actualmente retirada, su última ocupación fue como Embajadora de Cabo Verde en la República de Cuba. Tiene estatuto de combatiente de la libertad de la Patria y es miembro de la Fundación Amílcar Cabral, héroe nacional y líder de la independencia de Cabo Verde.

Crispina conoció al educador brasileño Paulo Freire durante su jornada en Cabo Verde y Guiné-Bissau, luego del proceso de independencia de estos dos países. Según Crispina, el pensamiento y el legado de Paulo Freire fueron fundamentales para implementar una política de alfabetización de personas jóvenes y adultas en el país, a partir de una perspectiva de educación descolonizadora, para la democracia y liberadora de las opresiones e imposiciones de que era objeto el pueblo africano en aquel momento histórico.

En este diálogo con la CLADE, Crispina relató sus vivencias en el contacto con Paulo Freire y como testigo del proceso de implementación de políticas educativas y de alfabetización inspiradas en la perspectiva freireana de educación liberadora y democrática, así como sus efectos en términos de democratización y transformación social en Cabo Verde.

Paulo Freire estuvo en Guiné-Bissau y Cabo Verde en 1977 y 1979, en el posindependencia de estos países (la independencia de Cabo Verde tuvo lugar en 1975, siendo que Freire llegó al país 2 años después, invitado por autoridades que eran responsables por implementar políticas de educación y alfabetización para los contextos de estos Estados).

Freire defendía una educación descolonizadora y descolonizada, pensada a partir de los propios africanos y africanas, para el pensamiento crítico, la participación social, la democracia y pertinente para su propia realidad. Según Crispina, este pensamiento se instauró y fue reconocido en las políticas de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y educación básica y secundaria de Cabo Verde, estando este legado vivo en el país hasta los días de hoy.

Entrevista completa (en portugués):

>> La entrevista está también disponible en español aquí.

Entrevistado: José Santis, profesor de Historia y Geografía, en Chile

Pressenza entrevistó al profesor chileno de Historia y Geografía, José Santis, sobre el centenario de Paulo Freire, que ha inspirado a generaciones de maestros y profesoras en todo nuestro continente, especialmente en Chile, donde vivió varios años aportando al proceso de la Educación Popular y la Educación para Adultos en los períodos en que gobernaron Eduardo Frei y Salvador Allende.

Mira el diálogo:

Análisis de políticas públicas es tema de la cuarta sesión de formación de CLADE sobre transversalización de género

15 de octubre de 2021La reflexión sobre el patriarcado y sus impactos en las políticas educativas estuvo en el centro del cuarto encuentro de formación sobre género de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), organizado el día 8 de septiembre del 2021.

Durante la sesión de trabajo “Desafíos para las políticas de educación con perspectiva de igualdad de género“, Mónica Novillo, coordinadora general de la REPEM, explicó que, para analizar la dicotomía “sexo-género”, es necesario analizar las relaciones de poder que la producen, particularmente el patriarcado. Éste es una estructura social jerárquica, basada en un conjunto de ideas, prejuicios, símbolos y leyes sociales que naturalizan un tipo de supremacía y universalizan una visión binaria, en este caso la visión masculina y heterosexual normativa.

Políticas públicas

Para entender más estas dinámicas de poder, se planteó el pensamiento de la antropóloga mexicana contemporánea Marcela Lagarde, quien propone que el patriarcado implica formas de dominación intergenérica e intragenérica. Esto incluye también la dominación de unos hombres sobre otros hombres y de unas mujeres sobre otras mujeres.

Mónica invitó a las y los participantes en pensar en los pilares que asienta el patriarcado, y en ello se identificaron ocho elementos:

- Expropiación del cuerpo de las mujeres

- Violencia contra las mujeres

- Explotación del sistema de reproducción

- Expropiación del trabajo de las mujeres por medio de su desvaloración

- Escasa presencia y representación femenina en los sistemas de poder

- Creación de la dependencia económica de las mujeres hacia los hombres

- Invisibilidad del rol de las mujeres en la historia

- Control masculino de los sistemas económicos

Luego de entender estos cimientos, se presentó el concepto de despatriarcalización, que es un término aún en construcción. Éste da cuenta de las disputas de sentidos, tensiones y visiones de cómo y desde dónde se debe enfrentar el desmontaje de la estructura patriarcal social. La despatriarcalización es una estrategia emancipadora que denuncia la desigualdad y discriminación en todas sus formas y tiene como punto de partida la transformación de los modelos socioeconómicos y políticos.

Seguidamente se le exhortó a las y los participantes a pensar en la transversalización de políticas desde la perspectiva de género, la cual busca valorar las implicaciones que tienen los procesos políticos en los hombres y las mujeres. Mantener una transversalización permite establecer la igualdad de oportunidades y la integración sistemática de las necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres en todas las políticas.

Brecha digital, acceso a la información y educación: retos y propuestas para América Latina y el Caribe

7 de octubre de 2021Se realizó ayer, 6 de octubre, el diálogo virtual “Brecha digital, acceso a la información y educación”. La sesión de trabajo fue organizada por el Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT) del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (FPALCDS). Este Foro es la instancia oficial de seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4 – referido a la educación, en ámbito regional.

La sesión forma parte en una serie de reuniones que tiene el objetivo de desarrollar los temas de trabajo definidos por GEACT, proponiendo políticas públicas para la solución de los problemas identificados. Se busca además incidir positivamente en los procesos de toma de decisiones sobre los ODS en la región, de manera que los resultados del trabajo del GEACT serán presentados en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para los primeros meses del año 2022.

En el diálogo de ayer, se identificaron problemas relacionados a los temas educación, academia, ciencia y tecnología, y a la vez se plantearon soluciones viables en época de pandemia y postpandemia.

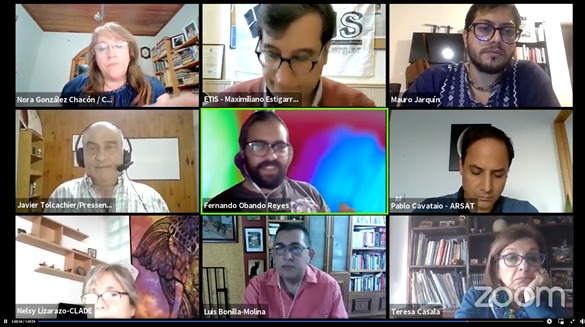

Participaron: Pablo Cavataio, Asesor de la Vicepresidencia de ARSAT Argentina; Maximiliano Estigarribia, Director de ETIS, Argentina; Javier Tolcachier, de la Agencia Pressenza en Argentina; Ana Gabriela Castro Fuentes, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica; Luis Bonilla Molina, de Otras Voces en Educación Venezuela; y Mauro Jarquín, del Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Cooperaciones Tecnológicas y Filantropía de México, bajo la moderación de Nora González Chacón, de la Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica (ACED).

Según Javier Tolcachier, la Internet, un espacio tan vital para nuestra interacción social, ha ido mutando en sus características, alejándose de todo posible control democrático y siendo cada vez más permeada por los intereses mercantiles corporativos. Intereses que concentran poder y riquezas en un puñado de empresas transnacionales que van ejerciendo un control de facto sobre los contenidos que circulan por la red.

“Sí!, la internet y sus tecnologías conexas, que idealmente pudieran servir para una mayor democratización del conocimiento y del quehacer político, que pudieran contribuir a una mejor distribución del bienestar y el patrimonio colectivo de la humanidad, se encuentran intervenidas por intenciones monopólicas particulares, que impiden o dificultan que aquello se realice. De allí que es imprescindible analizar con mayor precisión cuáles son las intenciones y procesos que subyacen a la instalación de este modelo tecno-digital, cuáles son sus principales impactos y su posible devenir”, destacó.

Lee aquí su ponencia completa.

Mira a continuación la grabación del encuentro

Próximas sesiones del grupo

El GEACT mensualmente implementa una reunión de trabajo de una hora y media a dos horas, en la que cada uno de sus grupos temáticos presenta datos relevantes sobre los desafíos existentes e identifica o propone soluciones. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) forma parte en el GEACT, representada por Nora González Chacón, de la ACED, y Marcela Browne, de Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).

En estos encuentros, se propone reunir insumos para la elaboración de un pequeño documento base, que se discutirá nuevamente con los grupos de trabajo previo a su envío al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible el 2022.

Los próximos encuentros de la serie, discutirán: Migrantes y derecho a la educación (10 noviembre de 2021), Derecho a la Educación e inclusión a lo largo de la vida (26 de enero de 2022); Presentación de documento final (28 de febrero de 2022).

CLADE entra en su tercera sesión de la formación sobre perspectiva de igualdad de género para sus miembros

6 de octubre de 2021El 24 de septiembre, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) continuó con su proceso de formación virtual, enfocado en la transversalización de la perspectiva de igualdad de género en su quehacer y acción política. En alianza con la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEM (REPEM LAC) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la formación tiene como objetivo fortalecer esta dimensión en la planificación, gestión, acciones de incidencia y en la práctica diaria de la red CLADE.

En la tercera sesión de trabajo, las y los participantes exploraron cómo la educación tiene una potencialidad dual, ya sea como instrumento de transformación social o como motor de la reproducción de las relaciones de desigualdad de género. Mónica Novillo, coordinadora general de la REPEM, expuso el rol de las mujeres en el mundo académico y cómo su inserción en un mundo, tradicionalmente androcéntrico y patriarcal, dio paso al estudio transformador de las relaciones de poder con perspectiva de género.

Así, Mónica recordó que, si hace 200 o 100 años los estudios sobre desigualdades de género eran marginales en la academia, algunas antropólogas, como Margaret Mead (1901-1978), fueron fundamentales para ampliar la discusión sobre las convenciones sexuales y de género dentro del contexto de las tradiciones culturales.

Siguiendo sus pasos, otras antropólogas cuestionaron la universalización y la esencialización de la condición femenina, exigiendo que se reconociera una antropología de “las mujeres”, en plural, y la adopción de una perspectiva interseccional, es decir, una que cruza dimensiones de género, clase, raza y otros para comprender qué significa ser mujer, ser mujer blanca, mujer indígena o afrodescendiente, que vive en áreas rurales o urbanas, de alto o bajo ingreso, etc. También destacó que en seguida la antropología feminista pasó a cuestionar las relaciones de poder entre hombres y mujeres y hoy, la antropología de género estudia no solo las relaciones de poder, sino que tamibén las posibilidades de cambiarlas.

Con la guía de Mónica, las y los participantes también fueron invitados a reconocer los procesos de naturalización del sexismo. Ella explicó que la familia, las amistades, los medios de comunicación, las escuelas e iglesias, todos juegan un rol fundamental en la construcción de la identidad de género y que en las sociedades patriarcales las mujeres no tienen el mismo valor que los hombres, lo que se refleja en la reproducción de las prácticas de violencia contra las mujeres. La educación sexista cumple un papel clave en ese sistema. “La educación sexista transmite y reproduce esa sobrevaloración”, afirmó.

Estas expresiones, que contribuyen al sistema de género denominado patriarcado, ocurren por medio del lenguaje, de prácticas de aula, del uso diferenciado del espacio escolar, de la formación de un currículum oculto de género (que no está definido en los objetivos de las prácticas educativas, pero sugiere que unos hagan unas tareas y otros no, reproduciendo discriminaciones y desigualdades), de los cuentos infantiles y textos escolares, etc. Como consecuencias de estas expresiones, se generan expectativas diferenciadas para el desarrollo intelectual de hombres y mujeres, lo que luego se refleja en la reafirmación de incapacidades aprendidas, esto es en la creencia, consciente o inconsciente en la incapacidad de realizar una tarea, asumir un trabajo o participar en la vida pública, lo que genera consecuencias en la autoestima de las mujeres, brechas salariales, entre otros.

Perspectiva de igualdad de género

Educación no sexista, al contrario, busca transformar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, rompiendo el imaginario de las asignaciones de género. Para desafiar esta hegemonía heteropatriarcal, se presentaron herramientas para detectar el sexismo en todas estas expresiones educativas y culturales. Por ejemplo, tanto en los textos escolares como en los cuentos infantiles y las películas, se puede analizar la cantidad de personajes femeninos, la frecuencia con la que aparecen, los temas que abordan, etc, para detectar los niveles de sexismo de estas prácticas.

Seguidamente, las y los participantes compartieron la prevalencia de estas expresiones sexistas en sus contextos de país y cuáles han sido los métodos para contrarrestar los efectos de esta. Por ejemplo, se demostró que hay un incremento en el proceso de secularización en la región, pero al mismo tiempo, han aumentado los ataques contra la igualdad de género a raíz de la emergencia de sectores conservadores/fundamentalistas religiosos. Se reconoció que, a pesar de estos retrocesos inminentes, movilizaciones populares han permitido que el feminismo tome espacio en la esfera pública y forme parte de las discursivas políticas.

La sesión animó a las y los participantes a que tomen parte en el proceso de una educación transformadora y no sexista, para así fortalecer y asegurar el desarrollo de los pueblos con igualdad y sin discriminaciones.

La Educación Pública Funciona: Lecciones de Cinco Estudios de Caso en Países de Bajos y Medianos Ingresos

28 de septiembre de 2021A menudo se critica la educación pública como ineficaz e ineficiente. No obstante, las deficiencias de la educación pública frecuentemente pueden atribuirse no a la falta de capacidad, sino a la falta de voluntad política. El informe “La Educación Pública Funciona – Cinco Lecciones de Cinco Estudios de Caso en Países de Bajos y Medianos Ingresos“, elaborado por ActionAid; Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE); Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación; Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); East African Centre for Human Rights (EACHRights); Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR); Campaña Nacional por la Educación de Nepal (NCE Nepal); Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA); Oxfam; Right to Education Initiative (RTE); y RTE Forum, presenta mecanismos efectivos y factibles para la educación pública. El estudio fue elaborado por Marina Avelar y Frank Adamson.

Revisando seis ejemplos de educación pública en países de bajos y medianos ingresos (Bolivia, Cuba, Ecuador, Namibia y Vietnam, así como las escuelas fomentadas por el Movimiento Sin Tierra (MST) en Brasil, se demuestra que, en contraste directo con las narrativas ampliamente difundidas, la educación pública puede ser el enfoque más efectivo, eficiente y transformador de la educación y, fundamentalmente, es posible desarrollar una educación pública de calidad en todas partes.

Al tiempo que nos invita a reimaginar la gobernanza de la educación, la pandemia de la COVID-19 ha puesto en manifiesto la insostenibilidad e ineficacia de la privatización de la educación. Mientras que la crisis ha demostrado inestabilidad de las escuelas privadas de bajo coste, que en muchos casos han cesado su funcionamiento y han dejado a los alumnos sin escuela, y que las soluciones de “alta tecnología” promovidas por empresas privadas han reforzado las desigualdades educativas, este informe ofrece alternativas. Analiza ejemplos de educación pública sólida en contextos muy diversos, desde Namibia, pasando por Vietnam hasta Brasil, que preparan el camino para una transformación pragmática y realista de los sistemas educativos.

¿Cuáles metodologías se utilizaron en esta investigación?

Se consultó a múltiples expertos en educación y de la sociedad civil para identificar ejemplos exitosos de educación pública alineada con los derechos. Los ejemplos se examinaron mediante una investigación documental y entrevistas preliminares, y se eligieron siete ejemplos: Bolivia, Cuba, Ecuador, Namibia y Vietnam, así como el Movimiento Sin Tierra en Brasil (MST). En todos los casos se han analizado datos secundarios de la educación previa al COVID-19. Por último, 13 organizaciones de la sociedad civil y cuatro investigadores académicos revisaron los estudios de caso.

Resultados

Los estudios de caso expuestos en esta investigación muestran que los sistemas de enseñanza pública pueden tener mucho éxito. En ellos se esbozan cinco lecciones transversales que sustentan sistemas de educación pública sólidos, a pesar de las diversas limitaciones y desafíos. Ilustran el potencial transformador de la educación pública, mostrando una serie de prácticas que promueven la calidad y la inclusión. Aunque cada contexto es específico, las lecciones que surgen son las siguientes:

- Los sistemas educativos localmente relevantes y motivados por la justicia social pueden impulsar un poderoso cambio social: la educación pública tiene una íntima relación con la sociedad, siendo tanto un producto de su contexto como una herramienta para el cambio social. Por ejemplo, en Ecuador y Bolivia, la educación busca crear una nueva forma de vivir y un nuevo enfoque del desarrollo social, valorando los conocimientos de los pueblos indígenas y cultivando la cosmovisión del Buen Vivir. Por otra parte, grupos históricamente excluidos en Brasil, como los trabajadores rurales sin tierra, se han movilizado hacia la inclusión social y la iniciativa de igualdad apostando en una educación en el campo que promueve el compromiso ciudadano para garantizar sus derechos, centrándose en las personas más vulnerables y marginadas.

- Los profesores actúan como catalizadores de cambio cuando se les valora, forma y capacita tanto en la escuela como en la estrategia: en los sistemas educativos públicos exitosos, los profesores son tratados como profesionales activos y creativos, y se les forma y capacita para que desempeñen un papel activo en la escuela. La profesionalidad se fomenta como una práctica reflexiva y como una relación de compromiso integrada en diálogos comunitarios e internos. n Vietnam, las y los profesores reciben retroalimentación por parte de directores de las escuelas, con una forma de desarrollo de la responsabilidad que promueve la supervisión y la cooperación entre las partes interesadas de la escuela. Del mismo modo, docentes de Namibia desempeñaron un papel central en la reforma educativa, fundamental para promulgar los cambios sociales de inclusión que se pretendían en una sociedad posterior al apartheid.

- La rendición de cuentas participativa y solidaria promueve el desarrollo profesional y una mejor calidad educativa: con un enfoque de desarrollo, la rendición de cuentas hace avanzar la profesionalidad de los profesores y el compromiso de la comunidad centrado en la mejora de la calidad de la educación. La rendición de cuentas basada en evaluaciones integrales permite a los líderes educativos evaluar y ayudar a las y los profesores, que también se evalúan y apoyan mutuamente. Asimismo, madres y padres ofrecen y reciben comentarios, creando un bucle de responsabilidad recíproca. En el caso de Cuba, los resultados de las evaluaciones no se hacen públicos, sino que son una herramienta para supervisar el aprendizaje de los alumnos y para informar sobre el desarrollo profesional de los profesores. Ya en la experiencia del MST de Brasil, se anima a los ciudadanos a conocer sus derechos y a saber cómo controlar las políticas y exigir derechos sociales y educativos.

- Las comunidades comprometidas e involucradas mejoran la calidad de la educación: el compromiso de la comunidad se produce de diferentes formas en los contextos examinados, pero forma parte de un ecosistema que eleva la calidad de la educación. En Bolivia, las escuelas mejoraron con el compromiso local y la percepción de las escuelas públicas también cambió, lo que hizo que algunas familias regresaran de las escuelas privadas a las públicas. En Vietnam, madres y padres participan en el sistema de rendición de cuentas, ayudando a los profesores a alcanzar la calidad.

- La financiación sostenida de la educación impulsa la transformación social a través de la mejora de la calidad y la inclusión: los elementos presentados anteriormente para la calidad educativa requieren un compromiso financiero sostenido por parte de los Estados, incluso en el caso de recursos limitados. El retroceso en la financiación puede tener efectos devastadores y la austeridad no es un enfoque adoptado en estos casos de éxito. El Marco de Acción Educación 2030 establece dos puntos de referencia: asignar al menos entre el 4% y el 6% del PIB a la educación, y asignar al menos entre el 15% y el 20% del gasto público a la educación, un objetivo alcanzado por muchos de los casos analizados. Por ejemplo, Cuba ha gastado sistemáticamente más del 5% del PIB en educación desde 1994, y más del 10% desde 2007. En el caso de Brasil, las comunidades escolares se movilizaron para mejorar sus escuelas locales, lo que supuso comprometerse con las autoridades municipales para garantizar una mejor financiación.

Conclusiones

Estas cinco lecciones proporcionan ejemplos de cómo los sistemas de educación pública pueden mejorar. Si bien algunas acciones siguen siendo específicas del contexto y pueden variar, en conjunto los casos demuestran la posibilidad de una acción eficaz e impactante para el cambio en todas partes. La educación pública debe ser el camino por seguir para construir sociedades más igualitarias, justas y sostenibles. Este estudio muestra ejemplos positivos de educación pública en diferentes escenarios y contextos. Los casos cuestionan la idea difundida de que la educación pública necesita la privatización para ser de calidad y apuntan a una definición de calidad basada en los derechos y comprometida con la sociedad, incluyendo la inclusión social y equidad, la participación de la comunidad y los actores locales, la valoración de los profesores y el respeto a la cultura local.

Esta investigación será presentada en su totalidad en el Civil Society Policy Forum, auspiciado por el Banco Mundial. Si deseas tener más información sobre este esfuerzo colaborativo, puedes acceder a la transmisión online del foro aquí: Civil Society Policy Forum.

La versión integral del estudio está disponible aquí y la versión reducida aquí, ambas en inglés.