[caption id="attachment_18151" align="alignleft" width="110"]

Foto: Diego E. F. Gajardo[/caption]

Falta de financiamiento y crecimiento de la privatización educativa - Este segundo capítulo de nuestro especial temático sobre los desafíos y luchas para el derecho a la educación que 2020 trajo a 2021 y expectativas para el nuevo año, enfatiza de manera general, a partir de reflexiones y acciones de la red de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el financiamiento justo de la educación y el proceso de privatización educativa en nuestra región.

Foto: Diego E. F. Gajardo[/caption]

Falta de financiamiento y crecimiento de la privatización educativa - Este segundo capítulo de nuestro especial temático sobre los desafíos y luchas para el derecho a la educación que 2020 trajo a 2021 y expectativas para el nuevo año, enfatiza de manera general, a partir de reflexiones y acciones de la red de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el financiamiento justo de la educación y el proceso de privatización educativa en nuestra región.

[caption id="attachment_18309" align="alignleft" width="110"]

Foto: Fernando Fazão/Agência Brasil[/caption]

La intersección de la educación con otros derechos para procesos educativos con calidad - Es cierto que la educación es habilitante de otros derechos humanos, pero su realización depende de condiciones básicas, especialmente en un contexto de pandemia: escuelas con buena infraestructura, saneamiento adecuado y agua potable, alimentación escolar, etc. Sin embargo, la realidad de muchos países de América Latina y el Caribe muestra lo contrario. Este tercer capítulo analiza la importancia de garantizar otros derechos humanos para que tengamos una educación de calidad.

Foto: Fernando Fazão/Agência Brasil[/caption]

La intersección de la educación con otros derechos para procesos educativos con calidad - Es cierto que la educación es habilitante de otros derechos humanos, pero su realización depende de condiciones básicas, especialmente en un contexto de pandemia: escuelas con buena infraestructura, saneamiento adecuado y agua potable, alimentación escolar, etc. Sin embargo, la realidad de muchos países de América Latina y el Caribe muestra lo contrario. Este tercer capítulo analiza la importancia de garantizar otros derechos humanos para que tengamos una educación de calidad.

[caption id="attachment_18334" align="alignleft" width="110"]

Foto: Fernanda de Paula[/caption]

Educación en el contexto de pandemia y derechos digitales - Este capítulo aborda las consecuencias de la falta de infraestructura que ha generado, entre otras cosas, una profundización de las desigualdades educativas y sociales, con el refinamiento de la estratificación entre estudiantes.

Además, analiza la falta de condiciones dignas de trabajo a los y las docentes durante la pandemia.

Foto: Fernanda de Paula[/caption]

Educación en el contexto de pandemia y derechos digitales - Este capítulo aborda las consecuencias de la falta de infraestructura que ha generado, entre otras cosas, una profundización de las desigualdades educativas y sociales, con el refinamiento de la estratificación entre estudiantes.

Además, analiza la falta de condiciones dignas de trabajo a los y las docentes durante la pandemia.

[caption id="attachment_18551" align="alignleft" width="129"]

Foto: Dimitry B Unsplash[/caption]

Más allá de la educación - violencia de género, trabajo infantil y represión contra las comunidades educativas - Con la pandemia, las medidas de distanciamiento evidenciaron las asimetrías existentes y las profundizaron, suponiendo un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población. Este capítulo aborda este contexto y los caminos para la superación y enfrentamientos de estos desafíos.

Foto: Dimitry B Unsplash[/caption]

Más allá de la educación - violencia de género, trabajo infantil y represión contra las comunidades educativas - Con la pandemia, las medidas de distanciamiento evidenciaron las asimetrías existentes y las profundizaron, suponiendo un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población. Este capítulo aborda este contexto y los caminos para la superación y enfrentamientos de estos desafíos.

La educación desde la mirada de personas jóvenes y adultas - En el mundo existen 750 millones de personas analfabetas, de las cuales dos tercios son mujeres. De esta cifra, 32 millones pertenecen a América Latina y el Caribe, lo que representaba un 4% del total de la población del mundo. Estas 32 millones de personas latinoamericanas y caribeñas han sufrido una doble exclusión: estudian ahora porque en su infancia fueron excluidas de los sistemas formales. Para garantizar que estas personas finalmente accedan a la educación y logren estudiar, derecho que les fue negado cuando eran niños y niñas, la CLADE ha venido realizando un largo proceso de defensa y promoción del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA). Este especial presenta algunas de esas acciones.

La educación desde la mirada de personas jóvenes y adultas - En el mundo existen 750 millones de personas analfabetas, de las cuales dos tercios son mujeres. De esta cifra, 32 millones pertenecen a América Latina y el Caribe, lo que representaba un 4% del total de la población del mundo. Estas 32 millones de personas latinoamericanas y caribeñas han sufrido una doble exclusión: estudian ahora porque en su infancia fueron excluidas de los sistemas formales. Para garantizar que estas personas finalmente accedan a la educación y logren estudiar, derecho que les fue negado cuando eran niños y niñas, la CLADE ha venido realizando un largo proceso de defensa y promoción del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA). Este especial presenta algunas de esas acciones.

Pandemia y postpandemia: resistencia y lucha permanente hacia la garantía de la educación - Aun con los graves desafíos educativos, movimientos sociales y organizaciones mostraron una gran fuerza para seguir adelante. Este último capítulo presenta algunas de esas luchas.">

Pandemia y postpandemia: resistencia y lucha permanente hacia la garantía de la educación - Aun con los graves desafíos educativos, movimientos sociales y organizaciones mostraron una gran fuerza para seguir adelante. Este último capítulo presenta algunas de esas luchas.">

De 2020 a 2021: ¿Cuáles son los desafíos y luchas para la educación?

11 de febrero de 2021El 2020 fue un año retador, de pérdidas, cambios y aprendizajes. La pandemia COVID-19 paralizó el mundo. Hasta enero de este año, tuvimos más de 95 mil millones de casos de COVID-19 y más de 2 mil millones de muertes. Solo en América Latina y el Caribe, se han reportado más de 11 millones de casos de coronavirus.

Este més, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta una serie especial alrededor de los desafíos y luchas para el derecho a la educación que 2020 trajo a 2021 y expectativas para el nuevo año.

Desigualdades en la Educación – Este primer capítulo enfatiza de manera general las desigualdades en la educación que fueron profundizadas con la pandemia. A partir de reflexiones y acciones de la red de la CLADE, esta edición plantea, además, la educación inclusiva, el financiamiento educativo justo, la gratuidad de sistemas educativos públicos y la perspectiva holística, intersectorial y de derechos humanos en la educación, como caminos hacia una realidad mejor en el post-pandemia.

Falta de financiamiento y crecimiento de la privatización educativa – Este segundo capítulo de nuestro especial temático sobre los desafíos y luchas para el derecho a la educación que 2020 trajo a 2021 y expectativas para el nuevo año, enfatiza de manera general, a partir de reflexiones y acciones de la red de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el financiamiento justo de la educación y el proceso de privatización educativa en nuestra región.

La intersección de la educación con otros derechos para procesos educativos con calidad – Es cierto que la educación es habilitante de otros derechos humanos, pero su realización depende de condiciones básicas, especialmente en un contexto de pandemia: escuelas con buena infraestructura, saneamiento adecuado y agua potable, alimentación escolar, etc. Sin embargo, la realidad de muchos países de América Latina y el Caribe muestra lo contrario. Este tercer capítulo analiza la importancia de garantizar otros derechos humanos para que tengamos una educación de calidad.

Educación en el contexto de pandemia y derechos digitales – Este capítulo aborda las consecuencias de la falta de infraestructura que ha generado, entre otras cosas, una profundización de las desigualdades educativas y sociales, con el refinamiento de la estratificación entre estudiantes.

Además, analiza la falta de condiciones dignas de trabajo a los y las docentes durante la pandemia.

Más allá de la educación – violencia de género, trabajo infantil y represión contra las comunidades educativas – Con la pandemia, las medidas de distanciamiento evidenciaron las asimetrías existentes y las profundizaron, suponiendo un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población. Este capítulo aborda este contexto y los caminos para la superación y enfrentamientos de estos desafíos.

La educación desde la mirada de personas jóvenes y adultas – En el mundo existen 750 millones de personas analfabetas, de las cuales dos tercios son mujeres. De esta cifra, 32 millones pertenecen a América Latina y el Caribe, lo que representaba un 4% del total de la población del mundo. Estas 32 millones de personas latinoamericanas y caribeñas han sufrido una doble exclusión: estudian ahora porque en su infancia fueron excluidas de los sistemas formales. Para garantizar que estas personas finalmente accedan a la educación y logren estudiar, derecho que les fue negado cuando eran niños y niñas, la CLADE ha venido realizando un largo proceso de defensa y promoción del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA). Este especial presenta algunas de esas acciones.

La educación desde la mirada de personas jóvenes y adultas – En el mundo existen 750 millones de personas analfabetas, de las cuales dos tercios son mujeres. De esta cifra, 32 millones pertenecen a América Latina y el Caribe, lo que representaba un 4% del total de la población del mundo. Estas 32 millones de personas latinoamericanas y caribeñas han sufrido una doble exclusión: estudian ahora porque en su infancia fueron excluidas de los sistemas formales. Para garantizar que estas personas finalmente accedan a la educación y logren estudiar, derecho que les fue negado cuando eran niños y niñas, la CLADE ha venido realizando un largo proceso de defensa y promoción del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA). Este especial presenta algunas de esas acciones.

Pandemia y postpandemia: resistencia y lucha permanente hacia la garantía de la educación – Aun con los graves desafíos educativos, movimientos sociales y organizaciones mostraron una gran fuerza para seguir adelante. Este último capítulo presenta algunas de esas luchas.

Pandemia y postpandemia: resistencia y lucha permanente hacia la garantía de la educación – Aun con los graves desafíos educativos, movimientos sociales y organizaciones mostraron una gran fuerza para seguir adelante. Este último capítulo presenta algunas de esas luchas.

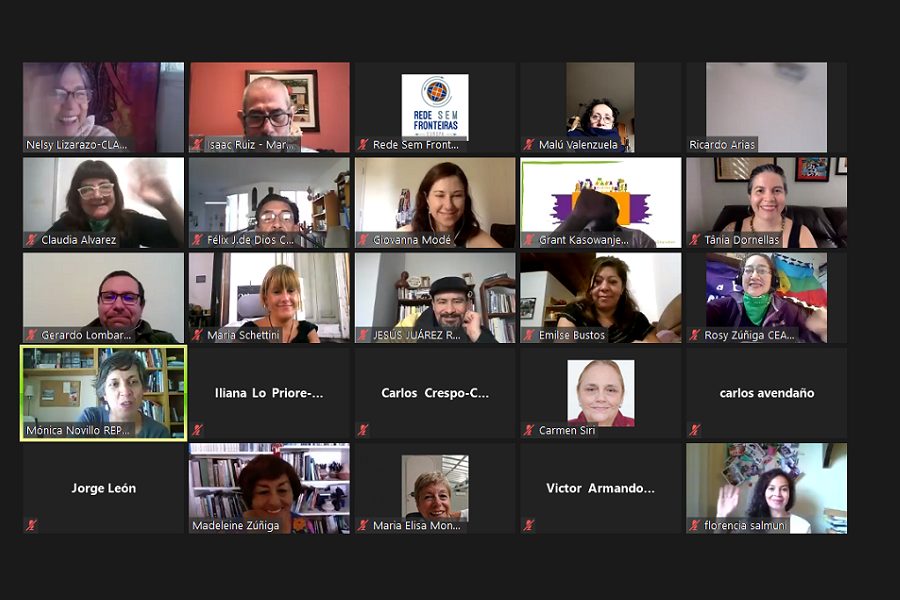

Sesionó en el Foro Social Mundial 2021 la Asamblea “Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos”

1 de febrero de 2021Con la participación de un centenar de delegadas/os de organizaciones que convergen en torno a la educación como derecho humano, se realizó este sábado (30) en el marco del Foro Social Mundial (FSM) 2021 la asamblea autogestionada «Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos».

La actividad fue organizada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Agencia Pressenza, la Red Espacio sin Fronteras, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), la Organización Mundial para la Educación Preescolar (Omep) y Fe y Alegría.

En la apertura, abrió el diálogo Grant Kasowanjete, coordinador global de la Campaña Mundial por la Educación, quien puntualizó en la necesidad de asegurar un mayor financiamiento para la educación pública en los países del Sur global como uno de los principales desafíos para efectivizar el derecho humano a la educación.

De manera certera, señaló que “por cada dólar que llega en concepto de ayuda desde el Norte global, diez dólares son sustraídos a través de la deuda externa y otros mecanismos”, lo cual erosiona los erarios públicos y desfinancia el sistema, ya que el 90% de los presupuestos para la educación provienen de recursos propios.

Por su parte, Nelsy Lizarazo, desde la coordinación general de CLADE, enfatizó en la profundización a partir de la pandemia de la brechas de desigualdad preexistentes y un refinamiento de la estratificación y exclusión del trayecto educativo en sectores sociales con carencias de acompañamiento, conectividad o equipamiento adecuado, destacando las poblaciones rurales, migrantes, indígenas y personas con discapacidad, entre otras.

A su vez, indicó cómo ante la situación los gobiernos han entregado millonarias sumas de dinero y datos a las corporaciones, información que alimentará el negocio ya enorme de estas multinacionales de tecnología. Agregó además que la emergencia ha supuesto una mayor precarización de la condición docente con reducciones de presupuesto, disminución de salarios, una mayor carga laboral a lo que se suma la presión psicológica producida por el esfuerzo de los educadores para dar respuesta y superar las dificultades que supuso el reto tecnológico y pedagógico de educar a distancia.

A partir de estas caracterizaciones, se lanzó a modo de disparador la pregunta sobre los aprendizajes, fortalezas y desafíos identificados en este transcurso.

En una primera ronda de intervenciones se señalaron aspectos claves como la falta de infraestructura y la necesidad de desarrollo tecnológico comunitario con independencia de las grandes plataformas corporativas, el daño generado por la exclusión de millones de niños del proceso educativo o la disfuncionalidad de una planificación educativa homogénea ante la complejidad de realidades diversas.

Entre los aprendizajes se valoró la capacidad imaginativa de los educadores que lograron sobreponerse a condiciones adversas, la propensión al conocimiento de las niñas y niños más allá de la institucionalidad, la importancia del diálogo y el trabajo conjunto entre la escuela, padres y comunidad, el rol de la educación comunitaria junto a la incidencia favorable de los proyectos políticos progresistas frente al fracaso del sistema neoliberal.

La asamblea continuó su reflexión colectiva en relación a la agenda prioritaria de las regiones y lo común en dichas agendas.

En diálogo fluido y propositivo, los participantes indicaron que la lucha debe conducir ante todo, ante la violencia imperante en distintos territorios, a garantizar el derecho a la vida. Asimismo, a superar la inequidad en los niveles educativos entroncados en el sistema social, a ofrecer espacios educativos seguros, libres de agresión y abuso para niñas y niños al tiempo de fortalecer un nuevo relacionamiento social no depredador.

También se señaló la necesidad de impulsar una revolución política-pedagógica frente a las agendas neoliberales, potenciar el diálogo intergeneracional, en especial en relación a los adultos mayores y la importancia de implementar la Educación Sexual Integral como mecanismo para superar la violencia sexual que se ejerce contra niñas, adolescentes y las mujeres en general.

Por otra parte, se recalcó entre las prioridades globales la lucha para que el Derecho a la Educación no sea minimizado, la defensa y fortalecimiento del sistema público y contrarrestar la falacia de que los sistemas privados son mejores, la superación de la desigualdad y la discriminación educativa y la garantía de un adecuado financiamiento para la educación desde una perspectiva de derechos humanos.

A la hora del análisis de posibles ejes transversales para la acción común, se puso el acento en la indivisibilidad de los derechos humanos y en consecuencia, se propuso promover alianzas amplias entretejiendo luchas con las agendas de los demás derechos al tiempo de contribuir a fortalecer la organización y movilización social. Por otra parte, se remarcó la trascendencia de continuar con la generación de conocimiento conectándolo con mensajes y campañas que movilicen demandas.

Del mismo modo, se deslizó en el debate la sugerencia de un mayor intercambio sobre las modalidades utilizadas para visibilizar las buenas prácticas y lograr incidencia efectiva en relación a las reivindicaciones planteadas.

Entre las propuestas de acción conjunta se sugirió la creación de un observatorio, promover la educación liberadora en presencia del centenario de Paulo Freire, abrir los espacios para la expresión de las nuevas generaciones y la idea del Buen Vivir. Es preciso una sacudida de la acción política para repensar la educación en clave feminista y de equidad socioeconómica y articular las fuerzas para superar la enfermedad no solo física sino también de carácter mental que sufre la humanidad.

Finalmente la Asamblea aprobó un texto para ser propuesto e incluido en la declaración final del Foro Social Mundial 2021.

“En el marco del presente FSM 2021, nos sumamos a la agenda de transformación en el ámbito global, articulada a los diversos campos de la lucha social y por derechos, reconociendo el rol catalizador que tiene la educación. La pandemia evidenció las desigualdades históricas dentro y fuera de los sistemas educativos, afectando a mujeres, niñas; personas con discapacidad; personas refugiadas y migrantes; comunidades indígenas; poblaciones rurales, entre otras. Evidenció asimismo la brecha digital y las respuestas de los gobiernos a ella, así como la necesidad de la construcción de una estrategia de soberanía digital.

A través de sistemas públicos de educación fortalecidos, es necesario resistir a las amenazas de las políticas de austeridad fiscal, endeudamiento de los países y al recorte del financiamiento de la educación, bien como a las múltiples tendencias de privatización. Desde la primera infancia, pasando por las juventudes y garantizando la educación de personas adultas, es imprescindible, en la post pandemia, replantear el sentido y finalidad de la educación, en un horizonte de búsqueda por los derechos de los pueblos y superación del patriarcado. Un modelo heterogéneo e intercultural, transformador e inclusivo; basado en el diálogo y seguro para las comunidades; valorando sus conocimientos y saberes locales, así como la colaboración solidaria y el compromiso con la protección de la vida.”

Grabación del evento:

Derecho humano a la educación desde los movimientos será tema de asamblea en el Foro Social Mundial 2021

21 de enero de 2021 Identificar conjuntamente, en un diálogo amplio y diverso, las claves de la lucha común por el Derecho Humano a la Educación, siempre en intersección con otros derechos, dando continuación al vínculo y a las acciones con otras regiones y actores. Este es el objetivo de la asamblea autogestionada “Hacia una Agenda Global: El Derecho Humano a la Educación desde los Movimientos”, que se llevará a cabo el sábado, 30 de enero, de 10:00 a 12:00 (GMT-3).

Identificar conjuntamente, en un diálogo amplio y diverso, las claves de la lucha común por el Derecho Humano a la Educación, siempre en intersección con otros derechos, dando continuación al vínculo y a las acciones con otras regiones y actores. Este es el objetivo de la asamblea autogestionada “Hacia una Agenda Global: El Derecho Humano a la Educación desde los Movimientos”, que se llevará a cabo el sábado, 30 de enero, de 10:00 a 12:00 (GMT-3).

La asamblea es organizada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Agencia Pressenza, la Red Espacio sin Fronteras, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Organización Mundial para la Educación Preescolar (Omep) y Fe y Alegría. El evento será transmitido por las páginas de Facebook e Youtube de la CLADE. Se realizará en español y contará con traducción simultánea para portugués, inglés y francés.

Haz tu inscripción para el evento

Acción CLADE: Foro Social Mundial 2021

Sobre el Foro Social Mundial 2021

El Foro Social Mundial es un espacio abierto de encuentro para: intensificar la reflexión, realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre intercambio de experiencias y articular acciones eficaces por parte de las entidades y los movimientos de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo y, también, empeñados en la construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra.

Considerando la situación de pandemia mundial, la edición 2021 del Foro Social Mundial será virtual. La propuesta es un ensamblaje de varias ideas y parte de la experiencia de foros presenciales, mezclada con las potencialidades del virtual.

Entérate más

Educación de personas jóvenes y adultas: deuda histórica para la región

21 de diciembre de 2020La pandemia ha evidenciado las desigualdades históricas y sociales que viven nuestros pueblos en América Latina y El Caribe, la educación como derecho sigue sufriendo algunas dificultades en su ejercicio pleno, tanto más en el caso de personas jóvenes y adultas.

La brecha digital, insuficiente acceso a la conectividad y dispositivos, así como el analfabetismo digital marcan formas de exclusión para aquellas personas mayores de 15 años que se integraron a la educación a distancia y virtualizada por el contexto de la pandemia.

Texto originalmente publicado por: ALER leer más

* Esta síntesis ha sido elaborada tomando como base los contenidos de la relatoría de la reunión realizada por la consultora Ariadna Reyes Ávila

">Diálogo de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil en torno a los desafíos para la educación

18 de diciembre de 2020Con la participación de integrantes de seis países de la región (Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay, el pasado jueves 8 de octubre tuvo lugar un nuevo encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe para dialogar en torno a la situación actual de la región y acciones futuras*.

La primera parte del evento se centró en un amplio intercambio sobre el escenario regional y una mirada sobre las particularidades y desafíos presentes en algunos de los países de la región (algunos de los cuales enfrentan crisis políticas y/o institucionales, cambios de gobierno, procesos electorales en proceso o realizados recientemente), poniendo en destaque los retos y desafíos que se presentan para la educación en el marco de la crisis sanitaria en curso (COVID-19).

Se señaló que, además de poner de relieve las vulnerabilidades preexistentes, la pandemia ha desatado niveles de incertidumbre sin precedentes; impactos generalizados sobre el conjunto de derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales); graves efectos económicos y sociales marcados por la profundización de la pobreza, exclusión social y las desigualdades.

Además, ha dejado al descubierto la fragilidad de las estructuras estatales para hacer frente a la crisis sanitaria (sistemas de salud, protección social y educación); ha favorecido el incremento de la violencia, del trabajo infantil y del trabajo doméstico de niños, niñas y adolescentes. Este escenario está acompañado, en algunos casos, con la adopción de marcos normativos y presupuestarios que suponen (de forma explícita o implícita) regresiones en materia de derechos y políticas sociales, o políticas públicas que resultan insuficientes; acuerdos con los organismos multilaterales bajo condiciones que afectarán los presupuestos de salud y educación; emergencia de tendencias conservadoras que han ido sumando discriminaciones y desigualdades hacia los sectores históricamente excluidos o los derechos de las poblaciones LGBTI; restricciones a la protesta y criminalización de reivindicaciones de la ciudadanía, considerando además un escenario de movilización reducida, también como consecuencia de la emergencia sanitaria.

En lo que respecta al derecho a la educación, se intercambió sobre los profundos impactos desencadenados por la suspensión de las actividades presenciales y el cierre de las instituciones educativas (conllevando la clausura del año escolar, como en el caso de Bolivia, o la incertidumbre en cuanto a la conclusión de los ciclos escolares en otros países), implicancias en el logro de aprendizajes y rezago en todos los niveles educativos; impactos en la vida de estudiantes incluso en el ámbito familiar (como incremento de la violencia, en particular la violencia de género), discriminaciones a sectores más vulnerables, a niñas, mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad; profundas desigualdades entre el ámbito urbano y rural; falta de cobertura de internet, brechas de acceso a las tecnologías y plataformas virtuales (herramientas y redes digitales) afectando a niñas, niños y adolescentes en zonas rurales y zonas urbanas más empobrecidas; el aumento de las brechas entre estudiantes que asisten a establecimientos privados y quienes asisten a establecimientos públicos, la exacerbación del trabajo de cuidado humano y reproductivo y de apoyo a la labor educativa en las mujeres; aumento de estudiantes en los sistemas públicos por el cierre de los establecimientos privados y la dificultad de los mismos para hacer frente este incremento.

A su vez, la alerta por la implementación de políticas públicas y/o marcos normativos que imponen modificaciones para el campo de la educación, suponen retrocesos en torno a la participación social en el sistema educativo y/o propician avances hacia la privatización, imponen una reducción o congelamiento de presupuesto educativo, reducción o supresión de horas docentes, abren espacio a tendencias conservadoras (proyectos de educación sexual desde perspectivas confesionales).

La segunda parte del encuentro se centró en las líneas de acción y proyecciones de la Red Mixta, en particular avanzar en un plan de trabajo bajo tres ejes prioritarios: reactivación del proceso de animación de la Red; creación de Grupos de Trabajo Temáticos (Primera Infancia, Financiamiento y privatización y Criminalización de las comunidades educativas) y profundización de las articulaciones de la Red Mixta. Como acciones prioritarias para el 2020, el fortalecimiento de los aspectos comunicacionales de la Red y realizar una recopilación de las modificaciones normativas que supongan implicancias para el campo del derecho a la educación ya sea porque suponen retrocesos o porque se orientan a fortalecer y garantizar más plenamente este derecho en el marco de la pandemia (medidas inspiradoras y/o los desafíos más presentes y urgentes en la materia).

Como propuesta a mediano plazo, queda planteada la posibilidad de realizar un análisis regional que coloque el énfasis en las buenas prácticas que la sociedad civil y algunos estados han promovido en el contexto COVID-19. A su vez, y como parte del eje de fortalecimiento comunicacional, se propone revisar la cobertura mediática que se viene realizando a los temas educativos en el contexto de la crisis sanitaria (tendencias, brechas, prácticas innovativas, ver cómo los medios participan o no en la educación virtual o en la educación por medios; movilización de la opinión pública, entre otras cuestiones).

* Esta síntesis ha sido elaborada tomando como base los contenidos de la relatoría de la reunión realizada por la consultora Ariadna Reyes Ávila

Organizaciones rechazan la violencia contra maestras y maestros en Colombia

16 de diciembre de 2020“Lo que hoy se denuncia no es un fenómeno puramente coyuntural sino una práctica política con lamentables efectos culturales que han consolidado una naturalización de la violencia y del exterminio físico de los oponentes, como medios para impedir el logro de las reivindicaciones democráticas mínimas exigidas por el pueblo colombiano que sufre los efectos de la desigualdad. El llamado es a frenar de una vez por todas la impunidad existente frente a este tipo de hechos”, se afirma en la nota publicada hoy (16/12) por más de 20 organizaciones, redes y coaliciones internacionales, regionales y nacionales, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), que denuncian el gobierno colombiano por la extrema violencia generalizada vivida por las y los docentes del país, principalmente las/os más de 350 mil que integran la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).

Según el documento, en el caso colombiano, la lucha por el derecho a la educación se superpone a la lucha por el derecho a la vida. “Por esa razón, las organizaciones firmantes expresamos nuestro más radical rechazo a estas manifestaciones de violencia, y pedimos al gobierno colombiano mostrar resultados contundentes en las investigaciones, y a la comunidad internacional ejercer una vigilancia rigurosa sobre la situación que viven los maestros las maestras de Colombia, en particular los integrantes de FECODE, a quienes manifestamos toda nuestra solidaridad y apoyo en estas difíciles circunstancias”.

>> Lee la nota completa:

▪️ Español – Comunicado Conjunto contra la Campaña de Estigmatización a la Federación Colombiana de Educadores de Colombia – FECODE

▪️ English – Joint Press Release Against Stigmatization Campagn to the Colombian Federation of Educators of Colombia – FECODE

▪️ Português – Comunicado Conjunto Contra a Campanha de Estigmatização da Federação Colombiana de Educadores – FECODE

▪️ kreole – Kominike Nan Tètansanm Kont Kanpay Pèsekisyon k ap Fèt Kont Federasyon Kolonbyen Edikatè Kolonbyen Yo

CLADE lanza informe sobre la criminalización de la lucha estudiantil

10 de diciembre de 2020Con el apoyo del fondo Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza hoy (10/12) el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”.

Entre los objetivos del documento está el análisis y la visibilización de la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras.

“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.

Para la elaboración del informe se entrevistó a estudiantes de los países mencionados y se analizó su situación como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en esos cuatro países. Además de los casos concretos presentados, la investigación hace un análisis, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de criminalización de estudiantes y movimientos estudiantiles.

El documento también considera la existencia, extensión y singularidades de este fenómeno, así como la profunda afectación que supone no solo para el derecho a la educación, también para otro conjunto de derechos humanos fundamentales. En términos generales, se puede mencionar: impacto en los derechos de participación, libertad de expresión, reunión y asociación; represión y uso excesivo de la fuerza; actuaciones penales infundadas con el fin de paralizar o deslegitimar sus causas; arrestos; imposición de sanciones penales, civiles y administrativas; vigilancia de organizaciones de estudiantes; asesinato de estudiantes. En el ámbito educativo: expulsiones, suspensiones, cancelación de becas u otros beneficios estudiantiles.

Hallazgos y resultados

Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.

En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas; la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.

Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva; usos de violencia física incluyendo, en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.

Consideraciones y recomendaciones

El informe trata de aportar el panorama regional y reafirma la necesidad de fortalecer urgentemente estrategias que ayuden a revertir este fenómeno y contribuyan a garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad educativa, en particular de las y los estudiantes, ofreciendo una serie de recomendaciones generales y otras específicas dirigidas a diferentes ámbitos (ámbito estatal gubernamental, organismos de derechos humanos, medios de comunicación, sociedad civil, y a la comunidad educativa).

Entre las recomendaciones están: la relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género y la articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos.

La educación es una obligación del Estado y factor habilitante para el ejercicio de otros derechos

9 de diciembre de 2020 “El derecho a la educación es una obligación central de los Estados nacionales. Esa exigencia debe ser actualizada en un contexto de desembarco de los medios virtuales, contenidos digitales y de asedio a la escuela presencial”, afirma la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en su Declaración Final de la XI Asamblea Regional CLADE.

“El derecho a la educación es una obligación central de los Estados nacionales. Esa exigencia debe ser actualizada en un contexto de desembarco de los medios virtuales, contenidos digitales y de asedio a la escuela presencial”, afirma la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en su Declaración Final de la XI Asamblea Regional CLADE.

El documento es el resultado de reflexiones y debates realizados durante la XI Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que se llevó a cabo de modo virtual entre el 13 de octubre y el 26 de noviembre y contó con una amplia participación de organizaciones miembros de la CLADE, representantes estudiantiles y docentes, movimientos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores/as y académicos/as.

Con el tema “Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia”, la Asamblea se realizó en un contexto en el que nuestra América Latina y Caribe y el mundo entero enfrentan las consecuencias de la pandemia provocada por el Covid-19 y contó con transmisiones en vivo semanales sobre las temáticas desarrolladas por la CLADE para analizar la actual coyuntura regional e internacional y trazar estrategias para la efectiva implementación del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe en el contexto de la post pandemia.

“La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, sus foros nacionales, redes regionales y ONGs internacionales que la integran han realizado un gran esfuerzo desde que comenzó la presente crisis, para acompañar procesos que garanticen los derechos de los pueblos, para reflexionar sobre las consecuencias de la pandemia, para denunciar la profundización de la desigualdad y para alentar el compromiso de la comunidad educativa a no bajar los brazos ante la difícil situación que se fue agravando”, argumenta el documento.

Clases presenciales y privatización educativa

A través del documento, la CLADE afirma “que la pandemia demostró la importancia de la presencialidad en la educación y en los aprendizajes a lo largo de toda la vida, porque aprender es un acto relacional, que necesita del diálogo, del abrazo y del hacer en los territorios y que, cuando la virtualidad es indispensable, debe también garantizar el derecho humano a la educación, en todo lo que este significa”.

La CLADE también llama la atención sobre la agudización del proceso de privatización de la educación. “Conocimos un nuevo modelo de privatización (familias, estudiantes y docentes asumiendo el coste de equipos y conexión), estratificación estudiantil (a partir de las posibilidades o no de conexión) y cientos de miles de estudiantes imposibilitados de continuar su trayecto educativo en estos contextos. Esta situación amenaza con mantenerse y expandirse con los anuncios de modelos híbridos de enseñanza”, afirma.

En este contexto, la CLADE insta a que “los Estados garanticen el acceso universal y público al internet como un derecho, y no como una mercancía. Desarrollando plataformas virtuales propias y abiertas, que garanticen nuestra soberanía en materia de tecnología educativa”, además de asumir “su rol de garante de los derechos humanos, considerando la indivisibilidad de los mismos y a la educación como factor habilitante para el ejercicio de otros derechos, para disminuir las desigualdades y para lograr que nuestras sociedades sean más justas e igualitarias”, entre otras acciones.

Lee el documento completo aquí

Sobre la XI Asamblea Regional de la CLADE

Durante las siete semanas en las que se llevó a cabo la Asamblea Regional, la CLADE y su membresía realizaron más de 10 paneles y debates sobre la educación latinoamericana y caribeña. A continuación están los enlaces de los videos de los paneles, debates de las sesiones internas, documentos y presentaciones hechas durante toda el evento.

13/10 – Panel de apertura: Jóvenes y derecho a la educación en América Latina y el Caribe

20/10 – Panel: Derechos desde el principio

27/10 – Panel: Educación de Personas Jóvenes y Adultas

03/11 – Panel: Desigualdades, inclusión y educación

10/11 – Panel: Educación Pública en Riesgo: Privatización, Financiamiento, Docentes

17/11 – Panel: Rasgos de la coyuntura internacional en la pandemia y post pandemia”

19/11 – Panel: Derechos humanos y educación

Del 23/11 al 26/11

- Video – Sesión interna – 23/11

- Vídeo Sesión Interna – 24/11

- Video – Sesión interna – 26/11

- Síntesis de los paneles temáticos

- De la garantía del derecho al cumplimiento del ODS4 en el siglo XXI

- Educación, pandemia y post pandemia: una mirada desde la membresía de CLADE

- Educación, privacidad y transparencia: una encrucijada de derechos

- Panorama institucional y fortalecimiento de la Red CLADE

- Informe Narrativo – 2018-2020

- Declaración Final de la XI Asamblea Regional CLADE

Nuevo Comité Directivo

En la XI Asamblea, se realizó un balance del Plan Estratégico Cuatrienal 2018-2020 de la CLADE. En el encuentro también se eligió el nuevo Comité Directivo, compuesto por seis representantes de los foros nacionales, dos de las redes regionales y dos de ONGs internacionales, además de la coordinadora general. El Comité ahora tiene la siguiente composición:

- ActionAid

- Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica

- Campaña Argentina por el Derecho a la Educación

- Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación

- Campaña por el Derecho a la Educación de México

- Federación Internacional Fe y Alegría

- Oxfam IBIS

- Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina

- Reagrupación Educación para Todos y Todas Haití

- Coordinadora General de CLADE

La pandemia hace lupa de la vulneración a los derechos, también el de educación

27 de noviembre de 2020La necesidad de una nueva narrativa que no naturalice la vulneración de derechos, la lucha contra la privatización y la desfinanciación del derecho humano a la educación son temas que se han debatido esta semana por organizaciones sociales de 18 países en la región. La pandemia hace lupa de la vulneración a los derechos, también el de educación, evidenciado en todos los sentidos las brechas que vivimos en América Latina y El Caribe.

La justicia fiscal es una de las propuestas que desde las organizaciones sociales ayudaría al cumplimiento de la agenda en favor del bienestar común, recordando que una de las prioridades sería la asignación de los Estados de al menos 6% del Producto Interno Bruto para la inversión educativa, sin embargo esto se ve amenazado con la contracción económica global derivada de la pandemia.

Educación para la no violencia, la inclusión y la organización social en la defensa de los derechos humanos, así como la escuela como entorno de protección son parte de las claves para la defensa de la educación en el continente y el Caribe.

Diálogo en el marco de la XI Asamblea la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con Nelsy Lizarazo, Coordinadora General de la CLADE; Jesús Juárez de Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) y Elizabeth Robert coordinadora de la comunidad de práctica de OXFAM en educación para ALC.

Enlace para descargar: Voces sobre la Mesa – 27 Noviembre 2020

Esta catástrofe se ha producido en el marco de una crisis global transicional, que ya se evidenciaba con la explosión de la burbuja financiera en 2008 y que ahora el Covid-19 desnuda y exacerba a nivel local, regional y mundial.

Como fotografía absurda de un esquema obsoleto, mientras el deterioro económico ha incrementado el número de pobres, el desempleo y la sobrecarga de explotación sobre las mujeres, encargadas en la tradición patriarcal del cuidado familiar, las multinacionales que detentan el dominio sobre plataformas electrónicas han embolsado beneficios astronómicos.

En el área educativa millones de niñas, niños y jóvenes han sido excluidos, no solamente por el cierre de las instituciones, sino también por la falta de acceso a conectividad y tecnología, las desigualdades económicas y educacionales.

Del mismo modo, en una suerte de pandemia amplificada, han proliferado brotes de autoritarismo, militarización, censura y ataques a la libertad académica y contra la autonomía universitaria y ha aumentado la violencia contra educadores y estudiantes.

Junto a la profundización de la brecha digital, se han expandido la desinformación, el discurso de odio, el dogmatismo y la vigilancia digital a través de las plataformas electrónicas y han encontrado eco la irracionalidad y el discurso anticientífico.

Se trata, sin duda alguna, de una crisis de carácter civilizatorio extendida a todos los campos, que cuestiona qué es lo verdaderamente esencial, que ha mostrado porqué la salud debe priorizarse frente a la economía, que ha resignificado el rol del cuidado y ha dejado al descubierto la necesidad de compartir los recursos del planeta con otros seres.

Por otra parte, se ha hecho incuestionable la necesidad de mecanismos de justicia social que lleven a la equidad.

Los anticuerpos del viejo orden

Aun así, el viejo orden se resiste. Hay múltiples vacunas en marcha, de un modo mucho más acelerado que ninguna otra antes. A pesar de los llamamientos y el clamor por una vacuna de los pueblos, que sea un bien público y universal, el cuándo y cómo las poblaciones puedan ser inmunizadas, no se define en la OMS sino en la OMC.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la principal centinela del orden mundial capitalista, en la que restricciones y patentes toman primacía sobre cuestiones de salud público y bienestar compartido.

Entre las farmacéuticas que aspiran al multimillonario negocio está Pfizer – multinacional con sede en los Estados Unidos – que ya tiene comprometido el 80% de la producción de su vacuna a países ricos, que representan tan solo el 14% de la población mundial. Por lo demás, su medicamento requiere ser conservado a 70° bajo cero, condición que solo laboratorios de países desarrollados tecnológicamente pueden garantizar.

Por su parte, la vacuna elaborada por el laboratorio Moderna, financiada en un 100% por el gobierno de los Estados Unidos – es decir, los contribuyentes estadounidenses –, si bien permite menores rango de frío (20° bajo cero), su costo es de 40 u$ por dosis (el doble que la de Pfizer) y también ya ha sido comprada por los mismos países.

Es un escándalo que, debido al sistema de patentes y a pesar del aporte común de muchos científicos al develamiento del código genético del virus – entre ellos varios latinoamericanos – nadie más pueda producirlas. Países como India y Sudáfrica han propuesto una exención en el período de pandemia para poder producir genéricos, pero esto, pese a la urgencia, no ha sido resuelto.

La clave sin duda es si en la pospandemia podrá establecerse un nuevo orden que conduzca a profundas transformaciones, a reducir las desigualdades, a que nadie pueda limitar el cuidado de la salud. Un nuevo fundamento que garantices el Derecho a la Educación Pública y gratuita, la salud, el derecho al agua, entre tantos otros. En suma, un nuevo esquema signado por la solidaridad y el derecho pleno a la vida frente al derecho monopólico.

Articular lo social y lo político

En medio de un panorama de incertidumbre, hay una ofensiva conservadora que plantea la peligrosa ilusión de un orden regresivo. Ante ello se levantan múltiples movimientos en resistencia interseccional. Por doquier se hacen oír y se expanden las reivindicaciones de feminismos, poblaciones migrantes, trabajadores domésticos, agrupaciones sindicales; se levantan las organizaciones campesinas, los sin techo, los pueblos indígenas, las luchas antirracistas.

Es en el acuerdo de los movimientos y las luchas sociales desde donde debe surgir una respuesta global. Desde una articulación transversal de la misma base que se exprese en estrategia común y logre enlazar lo social y lo político.

La alternativa debe ser sistémica y la lucha al mismo tiempo social y política, para reencauzar formas de convivencia que hoy se debaten entre el caos de mercado y la insustancialidad institucional.

Para la educación, el desafío es poder traducir este panorama para que llegue al conjunto de la sociedad.

El movimiento por el Derecho a la Educación

En un planeta interconectado, más allá de su diversidad cultural y local, las problemáticas se vuelven cada vez más comunes, por lo que es imprescindible, para el logro de un movimiento cada vez más fuerte, incrementar el diálogo y el entendimiento común entre las distintas latitudes.

Para transformar, se hace necesario clarificar cuál es el enfoque educativo con visión social.

Pero también comprender en profundidad la estructura del contexto económico y político en que la educación está inserta. No podemos cerrar los ojos, los conflictos tienen impacto y una adecuada estrategia de trabajo requiere la habilidad de analizar la situación completa.

¿De quién es la responsabilidad sobre la capacidad de los países para la protección social y la educación? ¿Cuáles son las consecuencias de las políticas del Banco Mundial y otros actores políticos y financieros? Solo luego de analizar y comprender, es posible tomar posición, por lo que es fundamental crear mecanismos a este fin. Para hacer frente a ese desafío, puede ser sumamente útil instalar una academia política global, una universidad mundial.

Asimismo, para fortalecer el trabajo en red, se necesita saber qué sucede en las distintas regiones. Intercambiar, conocernos, nos hace más fuertes. Pensar en el otro, reforzar la solidaridad entre todos, crear mecanismos y herramientas para lograr mayor coordinación, es el sentir y el hacer que nos dará eficacia.

No podemos permitir que nos separen, es preciso unificar un discurso educacional claro y común.

El movimiento mundial por el derecho a la educación se debe a los intereses de los pueblos, no de los financiadores.

La fuerza del cambio vendrá por la acción local, que trabaje por las necesidades de la gente, que apoye efectivamente a la base social y que logre vincular estas necesidades con niveles estratégicos de transformación.

Necesitamos esperanza, no expectativa. Con la esperanza, si caes, te levantas y sigues luchando.

Esta nota intenta reflejar parte de los conceptos vertidos en el conversatorio virtual “Rasgos de la coyuntura internacional en la pandemia y post pandemia”, organizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), la Red Global Glocal por la Calidad Educativa (RGGCE) y la Red Espacio sin Fronteras (ESF).

Como ponentes, participaron del evento Roberto Bissio, Director Ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo y de Social Watch; Aida García Naranjo, Presidenta del Consejo Internacional de la Red Sin Fronteras y miembro de la Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RIMLAC); Elena Naumkina, Gestora de Equipo, Programa de Educación de Open Society Foundations y Refat Sabbah, Presidente de la Campaña Mundial por la Educación y coordinador general de la Campaña Árabe por la Educación para Todos.

Las palabras de bienvenida y cierre estuvieron a cargo de Alberto Croce (CADE), mientras que Luz Palomino (RGGCE) y Javier Tolcachier (Pressenza) colaboraron en la moderación.

La actividad tuvo lugar el 17/11 en el marco de las sesiones de debate hacia la XI Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) «Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia», que se lleva a cabo del 13 de octubre al 26 de noviembre de 2020.

">Rasgos y perspectivas transformadoras de la coyuntura internacional de pandemia y pospandemia

23 de noviembre de 2020Al momento de escribirse esta nota –a casi un año del surgimiento de la pandemia del SARS-CoV-2- más de 55 millones de personas han sufrido ya el contagio con el lamentable saldo de más de 1 millón trescientos treinta mil muertos.

Esta catástrofe se ha producido en el marco de una crisis global transicional, que ya se evidenciaba con la explosión de la burbuja financiera en 2008 y que ahora el Covid-19 desnuda y exacerba a nivel local, regional y mundial.

Como fotografía absurda de un esquema obsoleto, mientras el deterioro económico ha incrementado el número de pobres, el desempleo y la sobrecarga de explotación sobre las mujeres, encargadas en la tradición patriarcal del cuidado familiar, las multinacionales que detentan el dominio sobre plataformas electrónicas han embolsado beneficios astronómicos.

En el área educativa millones de niñas, niños y jóvenes han sido excluidos, no solamente por el cierre de las instituciones, sino también por la falta de acceso a conectividad y tecnología, las desigualdades económicas y educacionales.

Del mismo modo, en una suerte de pandemia amplificada, han proliferado brotes de autoritarismo, militarización, censura y ataques a la libertad académica y contra la autonomía universitaria y ha aumentado la violencia contra educadores y estudiantes.

Junto a la profundización de la brecha digital, se han expandido la desinformación, el discurso de odio, el dogmatismo y la vigilancia digital a través de las plataformas electrónicas y han encontrado eco la irracionalidad y el discurso anticientífico.

Se trata, sin duda alguna, de una crisis de carácter civilizatorio extendida a todos los campos, que cuestiona qué es lo verdaderamente esencial, que ha mostrado porqué la salud debe priorizarse frente a la economía, que ha resignificado el rol del cuidado y ha dejado al descubierto la necesidad de compartir los recursos del planeta con otros seres.

Por otra parte, se ha hecho incuestionable la necesidad de mecanismos de justicia social que lleven a la equidad.

Los anticuerpos del viejo orden

Aun así, el viejo orden se resiste. Hay múltiples vacunas en marcha, de un modo mucho más acelerado que ninguna otra antes. A pesar de los llamamientos y el clamor por una vacuna de los pueblos, que sea un bien público y universal, el cuándo y cómo las poblaciones puedan ser inmunizadas, no se define en la OMS sino en la OMC.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la principal centinela del orden mundial capitalista, en la que restricciones y patentes toman primacía sobre cuestiones de salud público y bienestar compartido.

Entre las farmacéuticas que aspiran al multimillonario negocio está Pfizer – multinacional con sede en los Estados Unidos – que ya tiene comprometido el 80% de la producción de su vacuna a países ricos, que representan tan solo el 14% de la población mundial. Por lo demás, su medicamento requiere ser conservado a 70° bajo cero, condición que solo laboratorios de países desarrollados tecnológicamente pueden garantizar.

Por su parte, la vacuna elaborada por el laboratorio Moderna, financiada en un 100% por el gobierno de los Estados Unidos – es decir, los contribuyentes estadounidenses –, si bien permite menores rango de frío (20° bajo cero), su costo es de 40 u$ por dosis (el doble que la de Pfizer) y también ya ha sido comprada por los mismos países.

Es un escándalo que, debido al sistema de patentes y a pesar del aporte común de muchos científicos al develamiento del código genético del virus – entre ellos varios latinoamericanos – nadie más pueda producirlas. Países como India y Sudáfrica han propuesto una exención en el período de pandemia para poder producir genéricos, pero esto, pese a la urgencia, no ha sido resuelto.

La clave sin duda es si en la pospandemia podrá establecerse un nuevo orden que conduzca a profundas transformaciones, a reducir las desigualdades, a que nadie pueda limitar el cuidado de la salud. Un nuevo fundamento que garantices el Derecho a la Educación Pública y gratuita, la salud, el derecho al agua, entre tantos otros. En suma, un nuevo esquema signado por la solidaridad y el derecho pleno a la vida frente al derecho monopólico.

Articular lo social y lo político

En medio de un panorama de incertidumbre, hay una ofensiva conservadora que plantea la peligrosa ilusión de un orden regresivo. Ante ello se levantan múltiples movimientos en resistencia interseccional. Por doquier se hacen oír y se expanden las reivindicaciones de feminismos, poblaciones migrantes, trabajadores domésticos, agrupaciones sindicales; se levantan las organizaciones campesinas, los sin techo, los pueblos indígenas, las luchas antirracistas.

Es en el acuerdo de los movimientos y las luchas sociales desde donde debe surgir una respuesta global. Desde una articulación transversal de la misma base que se exprese en estrategia común y logre enlazar lo social y lo político.

La alternativa debe ser sistémica y la lucha al mismo tiempo social y política, para reencauzar formas de convivencia que hoy se debaten entre el caos de mercado y la insustancialidad institucional.

Para la educación, el desafío es poder traducir este panorama para que llegue al conjunto de la sociedad.

El movimiento por el Derecho a la Educación

En un planeta interconectado, más allá de su diversidad cultural y local, las problemáticas se vuelven cada vez más comunes, por lo que es imprescindible, para el logro de un movimiento cada vez más fuerte, incrementar el diálogo y el entendimiento común entre las distintas latitudes.

Para transformar, se hace necesario clarificar cuál es el enfoque educativo con visión social.

Pero también comprender en profundidad la estructura del contexto económico y político en que la educación está inserta. No podemos cerrar los ojos, los conflictos tienen impacto y una adecuada estrategia de trabajo requiere la habilidad de analizar la situación completa.

¿De quién es la responsabilidad sobre la capacidad de los países para la protección social y la educación? ¿Cuáles son las consecuencias de las políticas del Banco Mundial y otros actores políticos y financieros? Solo luego de analizar y comprender, es posible tomar posición, por lo que es fundamental crear mecanismos a este fin. Para hacer frente a ese desafío, puede ser sumamente útil instalar una academia política global, una universidad mundial.

Asimismo, para fortalecer el trabajo en red, se necesita saber qué sucede en las distintas regiones. Intercambiar, conocernos, nos hace más fuertes. Pensar en el otro, reforzar la solidaridad entre todos, crear mecanismos y herramientas para lograr mayor coordinación, es el sentir y el hacer que nos dará eficacia.

No podemos permitir que nos separen, es preciso unificar un discurso educacional claro y común.

El movimiento mundial por el derecho a la educación se debe a los intereses de los pueblos, no de los financiadores.

La fuerza del cambio vendrá por la acción local, que trabaje por las necesidades de la gente, que apoye efectivamente a la base social y que logre vincular estas necesidades con niveles estratégicos de transformación.

Necesitamos esperanza, no expectativa. Con la esperanza, si caes, te levantas y sigues luchando.

Esta nota intenta reflejar parte de los conceptos vertidos en el conversatorio virtual “Rasgos de la coyuntura internacional en la pandemia y post pandemia”, organizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), la Red Global Glocal por la Calidad Educativa (RGGCE) y la Red Espacio sin Fronteras (ESF).

Como ponentes, participaron del evento Roberto Bissio, Director Ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo y de Social Watch; Aida García Naranjo, Presidenta del Consejo Internacional de la Red Sin Fronteras y miembro de la Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RIMLAC); Elena Naumkina, Gestora de Equipo, Programa de Educación de Open Society Foundations y Refat Sabbah, Presidente de la Campaña Mundial por la Educación y coordinador general de la Campaña Árabe por la Educación para Todos.

Las palabras de bienvenida y cierre estuvieron a cargo de Alberto Croce (CADE), mientras que Luz Palomino (RGGCE) y Javier Tolcachier (Pressenza) colaboraron en la moderación.

La actividad tuvo lugar el 17/11 en el marco de las sesiones de debate hacia la XI Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) «Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia», que se lleva a cabo del 13 de octubre al 26 de noviembre de 2020.