Especialistas reclaman un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe

17 de julio de 202044 millones de personas sin empleo, 230 millones de personas en situación de pobreza y 96 millones viviendo en condiciones de pobreza extrema. Ese fue el escenario presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al analizar los impactos de la pandemia en la región.

Bárcena expuso en el evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020 (HLPF, por sus siglas en inglés), que se desarrolló virtualmente en julio y se denomina “La Agenda 2030 en el nuevo contexto global y regional: escenarios y proyecciones para América Latina y el Caribe en la crisis actual”. El evento fue organizado el 10 de julio por la CEPAL y la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La secretaria ejecutiva de la CEPAL instó los Estados a garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia con respeto a los derechos humanos y con base en una gobernanza democrática, y subrayó la importancia de extender el apoyo financiero a los países de ingreso medio a través de mayor liquidez (derechos especiales de giro), financiamiento concesional y alivio a la deuda, especialmente a los países del Caribe. “Debemos avanzar hacia una mayor integración regional frente a una geografía económica global distinta”, subrayó.

Junto a Alicia Bárcena también participó del evento Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en nombre del Mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda 2030 y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Laura Giannecchini: “Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”

Para Laura Giannecchini, la pandemia del COVID-19 desnudó y profundizó tendencias que la CLADE y otras organizaciones y movimientos sociales habían observado en la región, como el estancamiento o regresión económica, el aumento de la pobreza y de las desigualdades, el debilitamiento de los sistemas públicos de educación, salud y protección social, y el crecimiento de tendencias autoritarias.

“Creemos que esta crisis sanitaria, que es también económica, social y política, pone en evidencia la urgencia de un cambio radical en la acción de nuestros gobiernos, camino a la adopción de nuevos modelos de desarrollo. Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”, afirmó.

En su exposición, elaborada a partir de reflexiones colectivas que tuvieron lugar en el Marco del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil y que culminaron el la declaración “América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030, lanzada en mayo del 2020″, Giannecchini destacó la importancia de realizar ocho cambios para mitigar los impactos de la crisis a la hora de garantizar los derechos humanos. Entre ellos están: la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos, incorporando a los movimientos sociales, colectivos de la sociedad civil y poblaciones históricamente excluidas del debate y de la toma de decisión en las políticas públicas; la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de educación, salud y protección social; la contención del avance de los fundamentalismos religiosos en los espacios políticos, que niegan evidencias científicas, fomentando el odio y dificultando la implementación de políticas con perspectiva de derechos; y el establecimiento de un compromiso financiero, político y normativo de largo plazo, y de cooperación internacional, para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030.

“Consideramos que es hora de establecer un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Un pacto de desarrollo inclusivo, que coloque a las personas en el centro, e inste a los Estados a la acción, de manera que podamos salir de esta pandemia con nuevos paradigmas, basados en la solidaridad, la felicidad y en el bienestar de todas y todos”, subrayó.

Además de Bárcena y Giannecchini, intervinieron en el evento el embajador Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU; Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica; Luz Keila Gramajo Vílchez, secretaria de Planificación de Guatemala; y Markova Concepción Jaramillo, comisionada presidencial para el Examen Nacional Voluntario y representante permanente designada de Panamá ante la ONU. Participaron también Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y Rochelle Whyte, asesora técnica superior del director general del Instituto de Planificación de Jamaica.

Mira la grabación del panel con la exposición de todos los participantes:

Primera infancia en tiempos de COVID-19: puntos cruciales para el bienestar de niños y niñas

6 de julio de 2020La enorme crisis humanitaria causada e intensificada por la pandemia COVID-19 ha tenido consecuencias directas e indirectas que afectan profundamente la vida y el desarrollo de los niños y niñas, como las muertes de familiares, el miedo, el confinamiento, el hambre, el distanciamiento físico, el aumento de la violencia y el abuso, la falta de momentos para el juego y el movimiento, y la exposición excesiva a las pantallas.

Frente a este contexto, la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) destaca, en un informe divulgado la semana pasada, algunos puntos cruciales para proteger el interés superior de todos los niños y niñas, y su bienestar en todo el mundo.

El documento presenta 10 puntos claves sobre el rol del Estado en garantizar los derechos en la primera infancia. Remarca que los Estados Parte deben considerar las necesidades específicas de niños y niñas en materia de educación, cuidados, salud, economía y apoyo social, además de adoptar medidas específicas en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

“Los Estados Parte son garantes del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y tienen el deber de aplicar las políticas necesarias para proteger y apoyar a los niños, las niñas y las familias, en colaboración con las autoridades y organizaciones locales. La Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) desempeña un papel fundamental en este apoyo”, afirmó la OMEP en el documento.

Mercedes Mayol Lassalle: “Pensando en el futuro horizonte post-covid, tenemos que disponer nuestra energía y nuestros saberes para construir un mundo mejor, una nueva realidad, priorizando a la infancia en las políticas públicas, priorizando la inversión en educación y cuidado, el fortalecimiento a los servicios y los mecanismos de protección de derechos, apoyando a las familias”

La organización también demanda a los Estados realizar una serie de acciones para garantizar el cuidado, la educación y el bienestar en la primera infancia. Una de ellas es asumir que la apertura y funcionamiento de los centros de AEPI para niñas y niños no puede depender únicamente de una visión centrada en aspectos sanitarios o en respuesta a intereses económicos. “Las decisiones deben considerar la experiencia y saberes de los educadores y las familias, así como de otros sectores relacionados”, explicó la OMEP.

Otra demanda es “proporcionar una protección integral de los derechos, abordando medidas especiales para los grupos más vulnerables: niños y niñas en situación de pobreza, desigualdad, hambrunas y conflictos armados; niños y niñas en migración, desplazados, que viven en campamentos o encarcelados; niños y niñas afectados por el cambio climático, la contaminación, la degradación del medio ambiente y los desastres naturales; niños y niñas afectados por el racismo, la xenofobia y la discriminación de género; niños y niñas que sufren de explotación sexual o laboral”.

Según la OMEP, es necesario asumir la responsabilidad de todos y todas sobre las vidas presentes y futuras de niños y niñas, y para ello se requiere un urgente replanteamiento sobre la sociedad que queremos.

Mercedes Mayol Lassalle, presidenta de la OMEP ha planteado que “ pensando en el futuro horizonte post-covid, tenemos que disponer nuestra energía y nuestros saberes para construir un mundo mejor, una nueva realidad, priorizando a la infancia en las políticas públicas, priorizando la inversión en educación y cuidado, el fortalecimiento a los servicios y los mecanismos de protección de derechos, apoyando a las familias. Necesitamos construir entornos seguros y cariñosos para la primera infancia en las familias, en la comunidad y en las instituciones de educación infantil, construyendo una reapertura epidemiológica y pedagógicamente segura, es decir que cuide la salud pero también que cuide la libertad y la creatividad infantil, y que aloje lo que los niños y niñas necesitan y tienen derecho: a jugar, a contactarse con su cuerpo, a expresarse a través de sus lenguajes y de sus modos de mostrar sus afectos”.

“Los niños y niñas necesitan de un Estado, de una familia, de una sociedad civil decidida a promover una educación holística y humanista, y la protección de su dignidad y sus derechos. La OMEP quiere subrayar la importancia de crear un mundo sostenible, para la humanidad, para el planeta, y especialmente para las infancias. Continuaremos trabajando en solidaridad para defender y mantener el progreso hecho en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el ODS 4 [de la educación], convencidos y convencidas de que la educación es la principal herramienta para construir un mundo mejor para todos y todas, sin dejar a nadie atrás”, declaró la organización.

>> Documento completo

Educación inclusiva: análisis de especialistas

29 de junio de 2020

En esta semana de lanzamiento del Informe GEM 2020 (sigla en inglés para Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo), que enfoca la inclusión en la educación, llamando la atención para las personas excluidas de los sistemas educativos, la CLADE retoma los análisis de especialistas presentados durante el Diálogo Virtual “El derecho a la educación de las personas con discapacidad. ¿Cómo estamos en América Latina y el Caribe?”.

>> Lee nuestro especial sobre el tema: Educación inclusiva: análisis de especialistas

7 vídeos para promover la diversidad y el derecho a la educación de personas LGBTIQ+

28 de junio de 2020En el marco de la celebración del Día Internacional del Orgullo de personas LGBTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex, Queer, Asexuales), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) destaca siete videos premiados en las dos ediciones del Festival “¡Luces, cámara y educación!”.

A continuación, mira los vídeos:

Lo dejaría todo por estar a tu lado

Realización: Proyecto Educativo Audiovisual Kaous Kreativo y Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación |Género: Animación | País: Bolivia

Todos y todas somos iguales, pero con gustos diferentes

Realización: Estudiantes de la institución educativa Libertad, ubicada en el distrito de Comas, Lima | Género: Ficción | País: Perú

Lección de Género

Realización: Comunidad educativa de la Escuela Primaria Eduardo Contreras | Género: Ficción | País: Nicaragua

Trans-formando identidades

Realización: Grupo “Construyendo Igualdad de Género” | Género: Ficción | País: Colombia

Contra Viento y Marea

Realización: Andrea Hernández Toro y Mildred Molina Sandoval (docentes) con estudiantes de Isla de Tierra Bomba | Género: Ficción | País: Colombia

Different ways

Realización: Leonardo Morales, Mateo Gonzales | Género: Ficción | País: Bolivia

Nací para ser Tiffany

Realización: Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua y Julissa Sánchez Quintanilla | Género: Documental | País: Nicaragua

¡Luces, cámara y educación!

El Festival tiene el objetivo de sensibilizar a las autoridades y tomadores/as de decisiones, así como a los y las estudiantes, docentes y la ciudadanía en general, sobre la importancia de garantizar plenamente el derecho a la educación de las personas LGBTIQ+ y de promover los centros educativos como espacios de realización de todos los derechos humanos. Las primeras ediciones del Festival se realizaron en Bolivia y Costa Rica, en 2017 y 2018, respectivamente.

>>Más sobre la iniciativa

>> Conoce todos los videos inscritos en el festival

Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+: por una educación que fortalezca la diversidad

27 de junio de 2020Mañana, 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo de personas LGBTIQ+. En esta fecha se conmemora la protesta iniciada por travestis, lesbianas y gays en la madrugada del 28 de junio de 1969 en Nueva York (Estados Unidos), contra un sistema que perseguía a las personas LGBTIQ+, con el beneplácito del gobierno.

En el marco de este día, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) destaca la importancia de construir una educación desde la perspectiva de género, identidad y orientación sexual, que aborde estos temas en los programas pedagógicos, los currículos, los materiales educativos y las políticas públicas, para que los centros educativos sean espacios pacíficos y seguros, donde se realicen y promuevan los derechos humanos de todas las personas.

Destacamos a continuación algunos contenidos importantes para la reflexión y la promoción de una educación integral, desde la perspectiva de género e identidad:

Stonewall: La importancia de luchar por una educación que fortalezca la diversidad

Stonewall: La importancia de luchar por una educación que fortalezca la diversidad

Este texto recupera la historia de la protesta que fue el marco para la lucha de las personas LGBTIQ+ y destaca la importancia de promover una educación integral, desde la perspectiva de género, identidad y orientación sexual.

>> Lee +

Susy Shock: “Tenemos que pensar en una institución educativa que no sea heterosexual”

Entrevista con la artista y activista por los derechos de las personas trans de Argentina, Susy Shock, que analiza la heteronormatividad como una de las principales barreras para la construcción de un mundo y una educación más inclusivos.

>> Lee +

Alejandra Collette: “Hay que visibilizar a las personas trans en la generación de proyectos y políticas educativas”

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, Alejandra Collette Spinetti Núñez, profesora de Literatura de Educación Secundaria y directora nacional del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), analizó los desafíos de las personas trans en los sistemas educativos.

>> Lee +

Cinco puntos claves para la superación de la violencia de género en la educación

Compartimos cinco pasos fundamentales que los Estados, centros educativos y sociedad en general deben adoptar para promover un mundo sin violencia y con equidad e igualdad de género.

>> Lee +

Fin de la violencia en la escuela: una guía para las y los docentes

En el documento “Poner fin a la violencia en la escuela” (2009), la UNESCO propone 10 medidas dirigidas a las y los docentes y a la comunidad en general, para el enfrentamiento y la prevención de la violencia en los centros educativos.

>> Lee +

Festival “¡Luces, cámara y educación!”

Festival “¡Luces, cámara y educación!”

Para sensibilizar a las autoridades, tomadoras y tomadores de decisiones, así como a estudiantes, docentes y la ciudadanía en general, sobre la importancia de garantizar plenamente el derecho a la educación de las personas LGBTIQ+ y de promover los centros educativos como espacios de realización de todos los derechos humanos, se celebraron dos ediciones del festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!”.

>> Ingresa para conocer la iniciativa y mirar los videos que fueron postulados al festival

Sobre el GEM

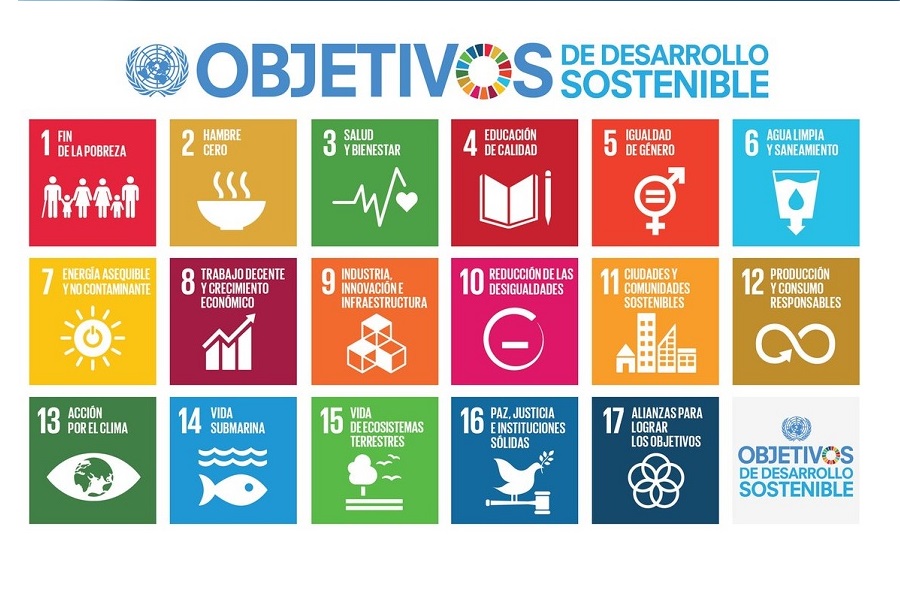

El GEM, cada año, evalúa el progreso de los países hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) sobre educación y sus diez metas, así como los avances y desafíos pendientes respecto a otras metas relacionadas con la educación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta edición, el GEM se enfoca en la inclusión en la educación, llamando la atención para las personas excluidas de los sistemas educativos. “El Informe está motivado por la referencia explícita a la inclusión de la Declaración de Incheon de 2015, y el llamado a garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa en la formulación del ODS 4, el objetivo global para la educación. Nos recuerda que, no importa qué argumento pueda construirse en sentido contrario, tenemos un imperativo moral para garantizar que se cumpla el derecho de todos a una educación adecuada de alta calidad”, explica la organización en su página web. El documento también explora los desafíos que impiden alcanzar esta visión de la educación y señala ejemplos concretos de políticas de países que lograron abordarlos exitosamente. Estos incluyen diferentes interpretaciones de la palabra inclusión, la falta de apoyo para las y los docentes, la ausencia de datos sobre las personas excluidas de la educación, infraestructura inapropiada, la persistencia de sistemas paralelos y escuelas especiales, la falta de voluntad política y apoyo comunitario, el financiamiento no dirigido, una gobernanza descoordinada, leyes incompatibles entre sí, y políticas que no se aplican plenamente.>> informe GEM 2020 (disponible en inglés)

>> Resumen del informe en español

La educación de las personas con discapacidad en la región

Dialogando con el Informe GEM 2020, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta la consulta regional “El derecho a la educación de las personas con discapacidad. ¿Cómo estamos en América Latina y el Caribe?. Lanzada en abril de este año, la publicación resulta de una consulta virtual que buscó colaborar con el seguimiento e implementación, en América Latina y el Caribe, del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. La iniciativa tomó como base la Observación General número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, adoptada en el 2016, e involucró a organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, estudiantes, docentes, gestoras y gestores, así como familiares de las personas con discapacidad. Fueron recopiladas en línea 216 respuestas, entre organizaciones de la sociedad civil, universidades, docentes, estudiantes y familiares de personas con discapacidad de 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. “Una barrera central a superarse es la concepción misma del derecho a una educación inclusiva y cómo este se realiza. El hecho de que el 97% hayan afirmado que observan alguna forma de discriminación contra las personas con discapacidad en los sistemas educativos de su país es muy significativo, lo que demanda acciones inmediatas y potentes que miren a cambios de actitudes, superación de prejuicios y estereotipos en nuestras sociedades”, recomienda el informe de la CLADE. La consulta está disponible para descargar de manera gratuita en este enlace y a través de esta página web con recursos de accesibilidad. También se pone a la disposición un sumario ejecutivo del estudio en los idiomas español e inglés.Con informaciones de Blog de la Educación Mundial">

GEM 2020: Menos del 10% de los países tienen leyes que ayudan a garantizar la plena inclusión en la educación

23 de junio de 2020La UNESCO lanzó hoy, 23 de junio, el Informe GEM 2020 (sigla en inglés para Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo). De acuerdo al documento, se observó una exacerbación de la exclusión durante la pandemia del COVID-19, y se estima que alrededor del 40% de los países de ingresos bajos y medio-bajos no ha apoyado como debería a estudiantes en situación de discriminación y vulnerabilidad, durante el cierre de las escuelas.

El informe muestra que, a nivel mundial, las dimensiones de discriminación por motivos de género, lejanía, riqueza, discapacidad, etnia, idioma, migración, desplazamiento, encarcelamiento, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión y otras creencias y actitudes niegan a muchas y muchos estudiantes el derecho a una educación de calidad.

Así mismo, hace un llamado a que los países amplíen su definición de la inclusión, que a menudo no abarca a todos los grupos marginados, y que, al contrario, apunta a algunos de ellos, como si la inclusión pudiera llegar a un grupo a la vez.

Los datos muestran que los sistemas educativos muchas veces no tienen en cuenta las necesidades diversas de las y los estudiantes, y varios países todavía practican la segregación en la educación, lo que refuerza los estereotipos, la discriminación y la alienación. Por ejemplo, las leyes de una cuarta parte de los países exigen que los niños y las niñas con discapacidades se eduquen en entornos separados del sistema regular de enseñanza, cifra que se eleva a más del 40% en América Latina y el Caribe.

Sobre el GEM

El GEM, cada año, evalúa el progreso de los países hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) sobre educación y sus diez metas, así como los avances y desafíos pendientes respecto a otras metas relacionadas con la educación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta edición, el GEM se enfoca en la inclusión en la educación, llamando la atención para las personas excluidas de los sistemas educativos.

“El Informe está motivado por la referencia explícita a la inclusión de la Declaración de Incheon de 2015, y el llamado a garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa en la formulación del ODS 4, el objetivo global para la educación. Nos recuerda que, no importa qué argumento pueda construirse en sentido contrario, tenemos un imperativo moral para garantizar que se cumpla el derecho de todos a una educación adecuada de alta calidad”, explica la organización en su página web.

El documento también explora los desafíos que impiden alcanzar esta visión de la educación y señala ejemplos concretos de políticas de países que lograron abordarlos exitosamente. Estos incluyen diferentes interpretaciones de la palabra inclusión, la falta de apoyo para las y los docentes, la ausencia de datos sobre las personas excluidas de la educación, infraestructura inapropiada, la persistencia de sistemas paralelos y escuelas especiales, la falta de voluntad política y apoyo comunitario, el financiamiento no dirigido, una gobernanza descoordinada, leyes incompatibles entre sí, y políticas que no se aplican plenamente.

>> informe GEM 2020 (disponible en inglés)

>> Resumen del informe en español

La educación de las personas con discapacidad en la región

Dialogando con el Informe GEM 2020, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta la consulta regional “El derecho a la educación de las personas con discapacidad. ¿Cómo estamos en América Latina y el Caribe?.

Lanzada en abril de este año, la publicación resulta de una consulta virtual que buscó colaborar con el seguimiento e implementación, en América Latina y el Caribe, del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. La iniciativa tomó como base la Observación General número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, adoptada en el 2016, e involucró a organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, estudiantes, docentes, gestoras y gestores, así como familiares de las personas con discapacidad.

Fueron recopiladas en línea 216 respuestas, entre organizaciones de la sociedad civil, universidades, docentes, estudiantes y familiares de personas con discapacidad de 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

“Una barrera central a superarse es la concepción misma del derecho a una educación inclusiva y cómo este se realiza. El hecho de que el 97% hayan afirmado que observan alguna forma de discriminación contra las personas con discapacidad en los sistemas educativos de su país es muy significativo, lo que demanda acciones inmediatas y potentes que miren a cambios de actitudes, superación de prejuicios y estereotipos en nuestras sociedades”, recomienda el informe de la CLADE.

La consulta está disponible para descargar de manera gratuita en este enlace y a través de esta página web con recursos de accesibilidad. También se pone a la disposición un sumario ejecutivo del estudio en los idiomas español e inglés.

Con informaciones de Blog de la Educación Mundial

Urge asegurar el derecho a la educación y protección social de las personas en situación de refugio

20 de junio de 2020Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Refugiadas, fecha para recordar la importancia y urgencia de garantizar el derecho humano a la educación de las refugiadas y los refugiados a lo largo de toda la vida, desde la primera infancia, hasta la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA).

En el mundo, existen 7,1 millones de niñas, niños y adolescentes en edad escolar obligatoria, que están en situación de refugio. Más de la mitad de estas personas, 3,7 millones, no asisten a la escuela, de acuerdo con el informe “Reforzando la Educación de los Refugiados en Tiempos de Crisis”, presentado por la Agencia de la ONU para las Refugiadas y los Refugiados (ACNUR) en el 2019. Pero, más allá de las personas refugiadas en edad escolar obligatoria, con énfasis en primaria y secundaria, muchas y muchos se encuentran también sin acceso a la educación y al cuidado en la primera infancia y a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), etapa y modalidad educativa históricamente menos financiadas y priorizadas por los Estados.

¿Qué es ser refugiada o refugiado?

Según el artículo 1A de la Convención relativa al estatuto de los refugiados de las Naciones Unidas, es una persona que se encuentra fuera del país de donde es originaria, o bien donde reside habitualmente, debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, y que no puede o no quiere reclamar la protección de su país para poder volver.

Ante la crisis por el COVID-19, es grande el número de personas en situación de refugio en el mundo que tienen que interrumpir su escolarización por las medidas preventivas contra la pandemia, muchas y muchos de ellas y ellos con fuertes riesgos de no volver a las aulas, luego termine la situación de emergencia.

Para tales personas, la negación de su derecho y acceso a la educación representa también la reducción de oportunidades a alcanzar dignidad y el respeto y realización de sus derechos humanos. El cierre de las escuelas, a su vez, tiene consecuencias directas también en la alimentación, seguridad y acceso al agua potable para niñas, niños y adolescentes, servicios que ya eran precarios para ellas y ellos, incluso antes del brote de la enfermedad.

Además, las personas que se encuentran en desplazamiento y refugio suelen tener menos acceso a los servicios de prevención, pruebas, tratamiento y otros apoyos esenciales en tiempos de pandemia. La crisis sanitaria no solo genera impactos económicos graves, que afectan mayormente a las familias y personas de menos ingresos, sino que también profundiza casos de abandono, maltrato, situaciones de violencia de género y matrimonios infantiles, de los cuales muchas veces son víctimas las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes y adultas en situación de refugio, que viven contextos de mayor vulnerabilidad.

Las medidas de distanciamiento social y la falta de herramientas digitales también dificultan el acceso a la educación de estas personas. De acuerdo a dicho informe de ACNUR, solo el 63% de las niñas y los niños en situación de refugio van a la escuela primaria, en comparación con el 91% de la niñez a nivel mundial. En todo el mundo, el 84% de adolescentes reciben educación secundaria, mientras que solo el 24% de adolescentes en refugio tienen esta oportunidad.

“Ir a la escuela ya era un reto diario o imposible para muchos niños desplazados en todo el mundo. Menos de la mitad de todos los niños refugiados en edad escolar estaban matriculados, y esa cifra se reducía a 1 de cada 4 en la enseñanza secundaria. Ahora es probable que aumente el número de niños desplazados que no asistan a la escuela durante un período prolongado, y puede [ser] que algunos no regresen nunca”, afirman en declaración conjunta Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, y Filippo Grandi, Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados.

ESF: “Se necesita repensar el concepto de ciudadanía universal, así como valorar la solidaridad y la unión”

La red Espacio Sin Fronteras (ESF), miembro de la CLADE, publicó una nota en la que hace un llamado a la comunidad internacional por la creación de medidas de protección y atención humanitaria para las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en el contexto de crisis sanitaria. Especialmente, porque suelen encontrarse en contextos de calle, alojamientos hacinados y trabajos informales, sin asistencia, ni protección social.

La red afirma también que la actual crisis promueve discursos y acciones de xenofobia y discriminación, que se desprenden junto a la inminente restricción de fronteras. En este contexto, subraya la necesidad de repensar el concepto de ciudadanía universal, así como de valorar la solidaridad y la unión.

“Nos preocupa especialmente la realidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular, quienes por miedo a la detención frente a las políticas restrictivas dudan en buscar los servicios de salud y dependen del trabajo diario para sobrevivir”, afirma ESF.

Según la red regional, es necesario realizar medidas que garanticen el abastecimiento de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la protección especial para las personas mayores y con discapacidades. Actualmente, el aumento en la llegada de gente que busca asilarse en los lugares escogidos como destino en la región de América Latina y el Caribe, convive con la incertidumbre en torno al virus que está causando un pánico colectivo y deja a estas personas a merced de maniobras políticas y gobiernos que los transforman en chivos expiatorios.

“Exigimos responsabilidad política por parte de los Estados acogedores para asegurar la salud integral de todos los seres humanos sin importar género, color, raza ni origen nacional. La única manera de salir de esta crisis sanitaria es incluyendo a las personas migrantes y refugiadas en la atención y, por tanto, en la solución”, destaca la nota.

Estudiantes de América Latina y el Caribe contestan: ¿Cuál es la educación que necesitan?

15 de junio de 2020“La educación que como juventudes latinoamericanas estamos proponiendo primero tiene que servir como garante de derechos, como una herramienta democratizadora, que fomente la emancipación del pensamiento y de los cuerpos”, afirmó el joven nicaragüense, Alexander Guevara, en respuesta a una de las preguntas de la asistencia del diálogo virtual “La Educación que Necesitamos para el Mundo que Queremos: perspectivas de adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe”, realizado por la CLADE. El evento tuvo lugar en marzo, en el marco de la Campaña #LaEducaciónQueNecesitamos para el mundo que queremos, que reunió y divulgó las voces, opiniones y sugerencias de adolescentes y jóvenes de la región sobre su derecho a la educación.

Así como Alexander, las y los jóvenes Alejandra Solano, de Costa Rica; Angélica Pedraza y Eylin Ríos, de México; Ariana Rodríguez y Felipe Urbas, de Argentina; Gabriel Villarpando, de Bolivia; Jazmín Elena, de El Salvador; Juan Pablo Castellanos, de Colombia; Paulocesar Santos, de Perú; y Tony Barahona, de Honduras, analizaron y respondieron las cuestiones del público que no se pudieron profundizar ni contestar durante el diálogo virtual.

Lee a continuación sus reflexiones:

¿Esa educación que ustedes quieren para qué debe servir?

Alexander Guevara (Nicaragua) – La educación que como juventudes latinoamericanas estamos proponiendo primero tiene que servir como garante de derechos, como una herramienta democratizadora que fomente la emancipación del pensamiento y de los cuerpos. Ella debe servir para promover relaciones simétricas entre pares, para romper con los paradigmas hegemónicos de los sistemas autoritarios que criminalizan la participación ciudadana.

Ariana Rodríguez (Argentina) – Yo creo que la educación que los jóvenes queremos, buscamos y construimos todos los días desde nuestra lucha es la que nos construya como sujetos críticos de las propias realidades que vivimos y como sujetos transformadores, que esa crítica pueda transformarse en algo positivo, no sólo para la educación, sino también para la sociedad. Estar en un lugar en el que podamos sentirnos cómodas y cómodos en familia, y que en base a eso y en base a toda esta realidad que vivimos, la educación pueda formarnos en contenido, en experiencia y que eso nos haga sujetos críticos de nuestra misma sociedad, para construir una sociedad y un mundo mejor.

Jazmín Elena (El Salvador) – Esa educación que exigimos de hecho es para poder ver una verdadera transformación social desde nuestros contextos, desde nuestros países y desde la región latinoamericana, porque somos nosotras y nosotros quienes tenemos pocas posibilidades de tener una educación de calidad, gratuita y universal. Son pocos países los que han logrado eso, y bueno, sabemos los costos que esto ha tenido, pero hay muchos países en la región que aún necesitamos eso para poder ver una verdadera transformación social, una verdadera proyección de vida, y bueno, que esa sea una vía para que se respeten nuestros derechos.

“La Educación debe servir para garantizar que todos desarrollemos nuestras capacidades y proyectos de vida tanto personales como colectivos. Encontrarnos habilitados para el ejercicio responsable de nuestra libertad y la búsqueda de justicia como ciudadanos.” (Paulocesar Santos, de Perú)

“La Educación debe servir para garantizar que todos desarrollemos nuestras capacidades y proyectos de vida tanto personales como colectivos. Encontrarnos habilitados para el ejercicio responsable de nuestra libertad y la búsqueda de justicia como ciudadanos.” (Paulocesar Santos, de Perú)

Paulocesar Santos (Perú) – Yo creo que debe servir para garantizar que todos desarrollemos nuestras capacidades y proyectos de vida tanto personales como colectivos. Encontrarnos habilitados para el ejercicio responsable de nuestra libertad y la búsqueda de justicia como ciudadanos. Esto es una educación con opciones flexibles que garanticen trayectorias educativas exitosas a todas las personas y que contribuya a la afirmación de principios y valores democráticos.

¿Cuáles son las expectativas de cambio educativo que tienen los jóvenes?

Angélica Pedraza (México) – Los jóvenes miramos al cambio educativo desde la perspectiva de una educación liberadora más autodidacta, que no se limite a un aula o un libro, es decir, una educación bancaria, sino una que se involucre en la retroalimentación y en alternativas innovadoras para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Gabriel Villarpando (Bolivia) – Los jóvenes estamos mucho más involucrados actualmente en diferentes aspectos y necesidades que van acordes a nuestro contexto, entonces son muchas las expectativas que tenemos para generar un cambio educativo. Estas pueden ir desde involucrar tecnologías, por ejemplo, o poder involucrar también herramientas que son mucho más innovadoras, actuales que van a estar acordes a nuestro contexto, a nuestro diario vivir, y especialmente, poder involucrarnos como jóvenes de manera directa, de acuerdo a nuestras necesidades, y poder exigir la adecuación de las exigencias que nosotros tenemos para una educación que necesitamos. Así, las expectativas de los jóvenes, sobre todo las de un joven activista, hacen referencia al trabajo de exigibilidad de una reforma educativa que esté acorde a nuestro contexto y necesidades.

“Podemos decir que necesitamos una educación propositiva, una educación en constante discusión, una educación renovadora, que es la que usan los diferentes países que son desarrollados.” (Tony Barahona, de Honduras)

Tony Barahona (Honduras) – Podemos decir que la educación hondureña es una educación positivista, es una educación que premia la acumulación de conocimiento, pero estos conocimientos no pueden discutirse, ni trabajarse o replantearse. Entonces, esto viene siendo como una educación, digámoslo, acumulativa, o como la definen algunos pedagogos marxistas, como una educación bancaria, donde los estudiantes solo son como receptores que acumulan y acumulan, memorizan conocimiento. Pero, el país merece un modelo educativo distinto, donde exista una dialéctica en la que se puedan construir pensamientos críticos para generar ciudadanos conscientes que puedan resolver problemas en su entorno. Por lo tanto, podemos decir que necesitamos una educación propositiva, una educación en constante discusión, una educación renovadora, que es la que usan los diferentes países que son desarrollados.

¿Cómo es el mundo que se quiere?

Alejandra Solano (Argentina) – En mi caso yo quiero un mundo más empático donde seamos capaces de percibir el dolor y las realidades que afrontan los demás. Es decir, un mundo menos individualista donde podamos ver más allá de la burbuja que cada uno carga sobre sus cabezas y entender que no todos estamos en igualdad de condiciones, ni afrontamos los problemas de la misma manera. Eso daría como resultado un mundo más solidario, donde la gente no piense dos veces antes de tender la mano a los que más necesitan, o de dar y ofrecer más a los que menos tienen.

Juan Pablo Castellanos (Colombia) – El mundo que deseo y quiero como joven es un mundo al alcance de nuestros sueños, con garantías dignas para todos y todas, con una democracia sin interés, una equidad social y garante de derechos para todas las personas. El camino hacia el éxito para lograr los objetivos propuestos por todas las personas es la educación, ya que la educación es la herramienta más fuerte que el mundo posee para transformar nuestra sociedad. Siempre he dicho que todas las personas tenemos misiones en este mundo, con muchos retos, claro que sí, que tenemos que afrontar de una manera positiva y responsable para la construcción de una sociedad mejor y al alcance de nuestros sueños. Una sociedad sin machismo, una sociedad sin xenofobia, sin racismo, una sociedad digna e inclusiva, tolerante, participativa y constructiva para crear entornos garantes derechos y de satisfacción social.

¿Cómo debe ser la educación para que las y los jóvenes no vean más atractivo pertenecer a una banda delictiva?

Alexander Guevara (Nicaragua) – Primero, la educación debe ser una educación laica y libre, una educación que sea política, que me garantice el derecho a decidir, el derecho de ser quien yo quiero ser, sin que esto implique alguna transgresión al orden social. Debe ser una educación artística que fomente la pedagogía libertadora.

“¿Cómo sacar a estas personas para que tengan mayores posibilidades de vida? Ahí es donde viene la prevención. Siento que los sistemas, los gobiernos deben buscar medidas preventivas o alternativas para que ellos [las y los jóvenes] puedan reinsertarse a la sociedad” (Jazmín Elena, de El Salvador)

“¿Cómo sacar a estas personas para que tengan mayores posibilidades de vida? Ahí es donde viene la prevención. Siento que los sistemas, los gobiernos deben buscar medidas preventivas o alternativas para que ellos [las y los jóvenes] puedan reinsertarse a la sociedad” (Jazmín Elena, de El Salvador)

Jazmín Elena (El Salvador) – Yo creo que primero debemos re-direccionar esa pregunta, preguntándonos qué hacer para que los jóvenes que ya están dentro de estos grupos puedan buscar una vía para abandonarlos y para que ingresen nuevamente al sistema educativo, porque ese problema de la violencia social ha venido de generación en generación, y los jóvenes que están actualmente en esa situación, pueden ser de familias que han estado por décadas dentro de estos grupos.

En el caso de El Salvador, eso se viene presentando incluso después de los acuerdos de paz, o sea, en el período de posguerra. Y este fenómeno creció tanto que se puede decir que ahora la mayoría de chicos y chicas que están dentro de estos grupos sin quererlo, sin que el sistema les diera un verdadero apoyo, aún se encuentran ahí, muchas veces por protección.

Entonces, la pregunta es: ¿cómo sacar a estas personas para que tengan mayores posibilidades de vida? Y ahí es donde viene la prevención. Siento que los sistemas, los gobiernos deben buscar medidas preventivas o alternativas para que ellos puedan reinsertarse a la sociedad, y por otro lado para prevenir que otros jóvenes ingresen. Los Estados tienen que brindar mayores oportunidades. En ese caso, la educación pública juega un papel fundamental para que estos jóvenes que viven en las zonas vulnerables puedan tener una mayor posibilidad de crecimiento educativo, para que sus expectativas de vida puedan ser mejores.

“La educación de Finlandia no funcionaría en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia o Haití, porque no somos Finlandia” (Felipe Urbas, de Argentina)

Felipe Urbas (Argentina) – Me parece que en general la pertenencia a bandas delictivas se da por una falta a la educación, por un error de los educadores, por un error del Estado, por un error de la forma, por no entender los contextos sociales donde se dan. Por eso, siempre estoy en contra de esta idea de que queremos la educación de Finlandia.

La educación de Finlandia no funcionaría en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia o Haití, porque no somos Finlandia. Lo mismo sucede acá, la educación latinoamericana tiene que ser una educación muy centrada en la contención de los alumnos. Infinitas veces sucede que los alumnos van a los colegios para comer y la educación no tiene que jugar ese papel.

La educación tiene que otorgar el espacio para que los chicos y las chicas evolucionen en su vida, no sólo en términos académicos, pero también en términos personales. Por eso es importante que el ambiente sea de comprensión. A veces, va a ser necesario priorizar más la psicología y la pedagogía, y eso no está mal. Es más importante que una persona esté mentalmente sana, a que sepa cuando cayó el imperio romano.

Alejandra Solano (Argentina) – Primero que todo, la educación debería ser horizontal, donde todas y todos estemos a la misma altura y nadie se sienta más o menos que nadie.

Debemos cambiar el sistema magistral a la hora de impartir las clases y volverlo más dinámico, que resulte más atractivo para los y las estudiantes. Cambiarlo para que estemos dentro de las aulas y no estemos haciendo siempre lo mismo, escuchando a un profesor que algunas veces no sabe cómo impartir las clases, ni hacernos llegar la materia de una forma que nos resulte interesante. También el sistema debe volverse más comprensivo y entender que no todos van a la misma velocidad, algunos toman poco tiempo y algunos van más lento debido a que no tienen las mismas facilidades a la hora de estudiar, y eso no significa que no vayan a alcanzar la meta que se espera. Es por eso que es de suma importancia brindar una variedad de horarios y sistemas para que nadie se quede atrás, y que la educación se vuelva accesible para personas que ya han superado el rango de edad que este sistema exige y a su vez que tienen condiciones que tal vez les dificulten el acceso a un horario diurno, ya sea porque son padres de familia o porque trabajan.

Paulocesar Santos (Perú) – Yo creo que debe servir para garantizar que todos desarrollemos nuestras capacidades y proyectos de vida tanto personales como colectivos. Encontrarnos habilitados para el ejercicio responsable de nuestra libertad y la búsqueda de justicia como ciudadanos. Eso es, una educación con opciones flexibles que garanticen trayectorias educativas exitosas a todas las personas y que contribuya a la afirmación de principios y valores democráticos mediante la formación de ciudadanos.

En primer lugar, yo iría a los centros educativos y los convertiría en espacios donde el aprendizaje sea una experiencia gratificante, y también sean espacios de convivencia basada en el respeto y la valoración del otro. Digo esto porque creo que de esta forma se puede promover un conjunto complejo de aprendizajes al que tenemos derecho todas las personas.

También creo que se debe articular la educación secundaria con el mundo del trabajo, y bueno, esto va de la mano con la idea de extender la educación superior, la educación técnica productiva, la educación alternativa y la educación artística.

Por último punto, mejorar las trayectorias educativas de los estudiantes, me refiero a reducir el atraso y asegurar la conclusión oportuna de las trayectorias educativas de los estudiantes.

“Es necesario tener una educación donde dejemos a un lado el racismo y la desigualdad o cualquier forma de discriminación, aceptando la diversidad de personas y buscando un ambiente sano donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades” (Eylin Ríos, de México).

Eylin Ríos (México) – Es cierto que los jóvenes somos el futuro de nuestro país, sin embargo es triste ver que muchas veces podemos irnos por un camino fácil, buscando beneficios en campos no adecuados, llenos de corrupción. Y la principal causa es que no todos contamos con los recursos para acceder a una buena educación y que la realización de ésta sea correcta.

Como joven, pienso que la educación es un derecho para todos y todas, que deberíamos ejercerlo sin límites y con algunas estrategias para garantizarlo. Por ejemplo, hay personas que no tienen un buen recurso económico. Por eso, tenemos que exigir una educación gratuita y que nuestros gobiernos vean más por la educación pública.

Es necesario tener una educación donde dejemos a un lado el racismo y la desigualdad o cualquier forma de discriminación, aceptando la diversidad de personas y buscando un ambiente sano donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades. La educación también debe garantizar la igualdad de género.

Otra estrategia es que busquemos que nuestros gobiernos, democracias, nos escuchen, que vean más por la educación y que nos den los planes de trabajo, materiales y buenas instalaciones para que los jóvenes tengamos una motivación de seguir estudiando. Que tengamos y nos garanticen una educación de calidad.

¿Es necesario innovar la cultura (enlazarla con la tecnología) para una mejor educación?

Angélica Pedraza (México) – Es indispensable atender a las exigencias del mundo actual, de un mundo globalizado, ya que no se conforma con sólo memorizar contenidos, debemos involucrar a la tecnología, pero como una herramienta que nos ayude a mejorar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, que no solo consiste en innovar la cultura del aprendizaje, sino en innovarnos a nosotros mismos.

“Quisiera acotar la importancia que han tenido las artes y las producciones de contenido en esta cuarentena, sabiendo y mostrándonos que no se puede vivir sin el arte”(Alejandra Solano, de Costa Rica).

“Quisiera acotar la importancia que han tenido las artes y las producciones de contenido en esta cuarentena, sabiendo y mostrándonos que no se puede vivir sin el arte”(Alejandra Solano, de Costa Rica).

Alejandra Solano (Costa Rica) – Sí, es muy importante que vayan de la mano y que nosotros aprendamos a utilizar la tecnología para explorar otras realidades y pasarle el reflector a aquellas producciones que nos muestran contextos diferentes. También debemos trabajar en cómo atraer a las juventudes utilizando las herramientas que ellos manejan y con las que se sienten más familiarizados. Debemos entender que para algunos y algunas es un privilegio poder ir a un teatro, a un concierto o una galería de arte, por lo que es más accesible utilizar medios tecnológicos donde puedan sentirse parte de esas producciones. Por último, quisiera acotar la importancia que han tenido las artes y las producciones de contenido en esta cuarentena, sabiendo y mostrándonos que no se puede vivir sin el arte.

Felipe Urbas (Argentina) – Mi respuesta es ambivalente, sí y no. En principio me parece que sí, que es necesaria la introducción de la tecnología a la educación tradicional porque es una herramienta y una utilidad que en la educación de hace cincuenta años no se tenía y que es importante incluirla.

Pero también me parece que no hay que caer en la falsa creencia de que la interacción humana se puede suplantar por la interacción a través de una cámara. Es decir, cuando uno se plantea esta pregunta tiene que plantearse también las prioridades que cree que son importantes en el sistema educativo.

“La interacción social no puede replantearse hacia un trabajo en grupo en el que todas las respuestas sean respondidas por whatsapp. La interacción se da en el día a día, en el entender los problemas de la otra persona porque llegó un día llorando a la escuela. Esa es la interacción real y esa es para mí una de las partes más importantes de la educación” (Felipe Urbas, de Argentina).

En mi opinión, además de la parte puramente pedagógica de la educación, hay una parte muy importante, sobre todo en el jardín, en la primaria y en la secundaria, que significa la interacción social de los alumnos. La interacción social no puede suplantarse por una reunión por skype. La interacción social no puede replantearse hacia un trabajo en grupo en el que todas las respuestas sean respondidas por whatsapp. La interacción se da en el día a día, en el entender los problemas de la otra persona porque llegó un día llorando a la escuela. Esa es la interacción real y esa es para mí una de las partes más importantes de la educación.

¿Qué problemática enfrentan actualmente los jóvenes bolivianos en materia de derechos educativos?

Gabriel Villarpando (Bolivia) – El problema actual y muy latente -gracias a la transición política que estamos pasando y los cambios que estamos presenciando en cuanto a nuestra máxima autoridad dentro del Ministerio de Educación- que tenemos es que no se está implementando una educación integral en sexualidad. Haciendo referencia a las mallas curriculares, ese es el problema más importante y más sonado hoy en día en cuanto a las dificultades que tenemos nosotros los jóvenes. Es bastante complicado, no existe la posibilidad de hacer una materia sobre educación sexual. Es el problema que atravesamos, desde gestiones pasadas. Este es un asunto que nunca se ha tocado.

Desde el año pasado, se ha propuesto la implementación a través de una norma respectiva que es la Ley Avelino Siñani, y habían dicho que la iban a implementar. Pero, los cambios de autoridades políticas, en el Ministerio de Educación que es el ente máximo y competente para tocar este tipo de temas, este problema que hoy es muy mencionado en mi país no ha podido tener la atención que requiere.

Ese es el problema más fuerte que estamos enfrentando los jóvenes en Bolivia, mucho más los y las jóvenes que pertenecen a colectivos que trabajan en la temática y que no pueden implementar una educación integral en sexualidad.

¿Cómo deben ser la educación y el cuidado en la primera infancia post-COVID-19?

10 de junio de 2020“Si bien la enfermedad causada por el COVID-19 no afecta a los niños de la misma forma que está afectando las personas de otras edades, los efectos colaterales que está teniendo para la infancia son los más duros”, afirmó Luis Ernesto Pedernera, presidente del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN), durante el diálogo virtual “La educación y el cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe ante tiempos de pandemia”, realizado el 28 de mayo por la CLADE, en alianza con OMEP América Latina y EDUCO.

Subrayando los impactos de la pandemia en la salud mental y física de los niños y las niñas, Luis Pedernera defendió la construcción de una nueva realidad para la educación y el cuidado en la primera infancia. “No estoy de acuerdo con que tenemos que volver a una nueva normalidad. Hay que construir una nueva realidad. Este es el momento para construir una nueva realidad en términos de relaciones humanas y de relaciones pedagógicas”, dijo.

Para el presidente del CDN, en este contexto, no deberían a las familias dejar sin apoyo frente un panorama de azar. “Hemos visto que las familias están enfrentando la pandemia y deben recibir un acompañamiento psicosocial y pedagógico para que la pandemia no sea vivida en soledad por la familia”, afirmó.

“El acceso a la educación debe ser para todas y todos. En ese sentido, en primera infancia este acceso también implica la posibilidad de pensar a la familia como la protectora del derecho a la educación”

Al lado de Luis Pedernera, participaron en el encuentro: Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación de República Dominicana; Cristina Lustemberg, diputada de Uruguay; Constanza Alarcón, viceministra de Educación de Colombia; y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta mundial de OMEP. Mikel Egibar, de EDUCO, se hizo cargo de la moderación.

Para Mercedes Mayol Lassalle, construir esa nueva realidad demanda desarrollar políticas públicas desde el enfoque de derechos, con una concepción integral e intersectorial de la educación y la infancia. “El acceso a la educación debe ser para todas y todos. En ese sentido, en primera infancia este acceso también implica la posibilidad de pensar a la familia como la protectora del derecho a la educación, no solamente pensando en los sistemas institucionalizados, sino que muchos niños y muchas niñas pequeños/as se quedan en sus hogares varios años antes de llegar a los formatos institucionales. Y es allí donde nosotros como sociedades y también la política pública deben encontrar el lugar para poder trabajar en una democratización y despatriarcalización de las familias”, afirmó.

Financiamiento y valoración de educadoras y educadores

Para el presidente del Comité de la ONU, los presupuestos en materia de inversión social deben ser ampliados. La presidenta mundial de OMEP también se manifestó de acuerdo con el aumento del presupuesto para la educación y el cuidado en la primera infancia.

“El financiamiento es absolutamente central, pero enfrentaremos un problema que ya está ocurriendo: hay un debate sobre de dónde se va a poner el dinero en el post-COVID y, de acuerdo con los otros escenarios, realmente el financiamiento va a ser escaso. De esa manera, se hace necesario que haya una decisión política para blindar el aumento [de recursos]”, señaló.

Añadió que es esencial responder desde los gobiernos a la necesidad de valorar y reconocer la importância de los educadores y las educadoras. “Esa es una tarea central en el desarrollo fundante que tiene la primera infancia en acompañar a estos educadores, en cuidar a los que cuidan”, explicó.

La educación que queremos

Los ejemplos de lo que ha pasado en Japón y China en la post-pandemia, donde las y los estudiantes regresaron a sus aulas en escuelas robotizadas, con distancias marcadas en el piso y de manera totalmente deshumanizada, no deben ser seguidos para el cumplimiento de una educación de calidad y desde una perspectiva de derechos, según Luis Pedernera.

“Hace poco, leí un artículo de una filósofa pedagoga y un pediatra español [Heike Freire y José María Paricio Talayero] y ellos llaman a crear una nueva escuela, pero no esa escuela robotizada, sino una escuela íntima, es decir, no masificada, en donde las relaciones y lo humano estén por sobre otras cuestiones, incluso lo académico; una escuela mutua que se abra a la participación de otras disciplinas, de voluntarios y también de la familia. Una escuela coherente y que vuelva a dialogar con la naturaleza”, afirmó el presidente del CDN.

“El desarrollo se extiende, se amplía y se enriquece gracias a la cultura, al juego, a las artes y a los sentidos que vamos construyendo en comunidad”

A su vez, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención hacia la calidad de la política pública y su relación con la participación democrática de la comunidad educativa en su construcción. Para ella, los programas deben acercarse tanto a las familias como a los niños y las niñas, y la calidad no puede tener solo un parámetro. “No es fijar, es construir sentido y esa construcción de sentido se hace junto con la comunidad, junto con las familias. Es algo móvil, se construye a través de la participación y la democracia, incluyendo por supuesto al juego, al lenguaje de las artes, a la cultura, porque el desarrollo no es natural, es cultural. El desarrollo se extiende, se amplía y se enriquece gracias a la cultura, al juego, a las artes y a los sentidos que vamos construyendo en comunidad”, explicó.

Las decisiones para contener los impactos del COVID-19 deben reconocer la diversidad de las infancias

4 de junio de 2020Las medidas adoptadas por los Estados para contener los impactos del COVID-19 se desarrollan desde un enfoque adultocéntrico y no han reconocido la diversidad de las infancias y de sus contextos, en base a una perspectiva predominantemente sanitarista, que no aborda las cuestiones pedagógicas y psicológicas. Este análisis de Luis Pedernera, presidente del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, fue compartido durante el diálogo virtual “La educación y el cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe ante tiempos de pandemia”, realizado el 28 de mayo por la CLADE, en alianza con OMEP América Latina y EDUCO.

Según el presidente del Comité, “las decisiones [de los gobiernos] no reconocen que tenemos una pluralidad de infancias: pueblos originarios, amazonas, rural, costa, campesina, niños y niñas con discapacidad, en situación de calle, migrantes, que requieren una pluralidad de miradas en una política pública para reaccionar a la pandemia”.

Pedernera añade que: “en todo el proceso de toma de decisiones a mi me dan los dedos de una mano para contar quiénes fueron los jefes de Estado que se comunicaron con los niños y niñas para conocer sus opiniones y conocer cómo estaban viviendo el proceso de toma de decisiones en la pandemia”.

Para el presidente del Comité de la ONU, la perspectiva de los niños y niñas debe ser incorporada al momento de pensar las políticas públicas. “Cuando digo perspectiva es escuchar a los niños, facilitarles la información, de manera adaptada, amigable, para que ellos sean conscientes de este momento histórico que estamos viviendo en esta pandemia”.

Además de Pedernera, participaron en el encuentro: Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación de República Dominicana; Cristina Lustemberg, diputada de Uruguay; Constanza Alarcón, viceministra de Educación de Colombia; y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta mundial de OMEP. Mikel Egibar, de EDUCO, se hizo cargo de la moderación.

Repensar los planes de educación para niños y niñas

Alexandra Santelises relató el proceso de construcción de las políticas para el cuidado y la educación en la primera infancia en República Dominicana. “Hace cinco años y médio estamos adoptando e implementando una política pública de educación integral a la primera infancia y justo antes de la pandemia estábamos en este proceso de ampliación de cobertura en el marco de esta política de atención”, dijo.

Con la crisis, el gobierno tuvo que repensar las estrategias educativas para concebir una formación con otras características, adaptada a la situación de aislamiento social.

En Colombia, la crisis sanitaria llevó a que el sistema educativo fuese repensado. ¿Cómo tener contacto directo con las familias para la educación en casa? ¿Cómo fortalecer los recursos en el sector educativo para respaldar la diversidad de contextos de las infancias, con un porcentaje muy grande de familias en zonas rurales sin conectividad? Estas son algunas cuestiones que el Estado colombiano ha enfrentado desde el principio de la crisis.

Según Constanza Alarcón, la educación para la primera infancia en el país no está centrada solamente en los espacios digitales. “Tenemos cadenas de televisión y radios locales que de lunes a viernes presentan franjas específicas para los temas de educación inicial. Además de eso, nos tocó ajustar el plan de trabajo con las familias”, explicó.

En Uruguay, el sistema educativo empieza poco a poco el proceso de reintegración y reapertura escolar. Cristina Lustemberg cuenta que, durante la pandemia, el 95% de las y los estudiantes se ha mantenido conectado a las escuelas, gracias al gran esfuerzo del personal docente en el país.

El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe

Durante el diálogo virtual, Mercedes Mayol Lassalle presentó los principales hallazgos del estudio “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”, elaborado por CLADE y OMEP, con el apoyo de EDUCO.

Durante el diálogo virtual, Mercedes Mayol Lassalle presentó los principales hallazgos del estudio “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”, elaborado por CLADE y OMEP, con el apoyo de EDUCO.

La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.

“Lo que hemos visto es que, tanto en los marcos jurídicos, como en los políticos, presupuestarios e institucionales, necesitamos darle mucho más visibilidad a la primera infancia y a la construcción de las políticas, sobretodo soportados por toda la orientación que exige la Convención [sobre los Derechos del Niño]”, dijo Mercedes Lassalle, durante su presentación.