Susy Shock: “Tenemos que pensar en una institución educativa que no sea heterosexual”

31 de marzo de 2020“Y en eso andamos ahora que largamos la sentencia pensándolo todo, dando la vuelta a todo, quizás hasta nos desentendiendo de todo. No queremos ser más esta humanidad”, dice la artista y activista Susy Shock al inicio de la declamación de su poema, en el Facebook, a propósito del Día Internacional de la Visibilidad Trans, celebrado hoy (31 de marzo). (más…)

Aun así, las organizaciones de sociedad civil que participan en el Foro, organizadas en el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en el Foro y su Mesa de Vinculación (espacio integrado por los puntos focales y suplentes de los 20 grupos que integran el Mecanismo), aprovechan el momento para seguir llamando la atención sobre la importancia de, pasados cinco años de la adopción de la Agenda de Desarrollo 2030, acelerar su implementación, garantizando el cumplimiento de sus metas en su integralidad. Además, subrayan que, en el actual contexto, es necesario que los gobiernos no utilicen la pandemia para adoptar medidas autoritarias, y más bien amplíen el diálogo con la sociedad civil para reflexionar sobre cómo superar la crisis sanitaria mundial.

Con este llamado, lanzan hoy una campaña de movilización a través de las redes sociales que se extenderá por las próximas semanas, para plantear la necesidad de fortalecer el diálogo entre gobiernos y sociedad civil. “Consideramos que esta crisis que estamos atravesando genera nuevos desafíos y demanda un nuevo pacto de justicia social para todos los pueblos”, afirman las organizaciones de sociedad civil en nota pública de prensa.

Recuerdan, así mismo, que la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con su lema #NoDejarANadieAtrás, constituyen un desafío e imperativo moral y ético ineludible. E instan a los Estados a fortalecer el diálogo entre gobiernos y sociedad civil, mientras no hay previsión de cuando se realizará la reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible.

Aun así, las organizaciones de sociedad civil que participan en el Foro, organizadas en el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en el Foro y su Mesa de Vinculación (espacio integrado por los puntos focales y suplentes de los 20 grupos que integran el Mecanismo), aprovechan el momento para seguir llamando la atención sobre la importancia de, pasados cinco años de la adopción de la Agenda de Desarrollo 2030, acelerar su implementación, garantizando el cumplimiento de sus metas en su integralidad. Además, subrayan que, en el actual contexto, es necesario que los gobiernos no utilicen la pandemia para adoptar medidas autoritarias, y más bien amplíen el diálogo con la sociedad civil para reflexionar sobre cómo superar la crisis sanitaria mundial.

Con este llamado, lanzan hoy una campaña de movilización a través de las redes sociales que se extenderá por las próximas semanas, para plantear la necesidad de fortalecer el diálogo entre gobiernos y sociedad civil. “Consideramos que esta crisis que estamos atravesando genera nuevos desafíos y demanda un nuevo pacto de justicia social para todos los pueblos”, afirman las organizaciones de sociedad civil en nota pública de prensa.

Recuerdan, así mismo, que la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con su lema #NoDejarANadieAtrás, constituyen un desafío e imperativo moral y ético ineludible. E instan a los Estados a fortalecer el diálogo entre gobiernos y sociedad civil, mientras no hay previsión de cuando se realizará la reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible.

Acciones de comunicación

La CLADE desde el año 2019 hace parte de la Mesa de Vinculación como suplente del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT) que integra el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en el Foro. En tal sentido, se suma a la movilización mencionada, la cual consistirá en una serie de twittazos con mensajes clave y mensajes para difundir vía Facebook e Instagram. ¡Acompaña y comparte los mensajes a través de la página de la CLADE en Twitter!">COVID-19: Sociedad civil demanda diálogo con los gobiernos de América Latina y el Caribe

Empezaría hoy (31 de marzo), en Cuba, la IV Reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin embargo, con el estado de crisis en que el mundo se encuentra debido al COVID-19, la CEPAL decidió no llevar adelante el encuentro.

COVID-19: Para la CLADE, la solidaridad y el financiamiento adecuado de los derechos a la educación, salud y protección social son caminos fundamentales para superar la crisis

25 de marzo de 2020Ante la crisis y el estado de emergencia que se instaló en todo el mundo, debido a la pandemía COVID-19, la CLADE reconoce y valora las directrices de prevención y cuidado con la salud y la vida planteadas por la Organización Mundial de la Salud. Expresamos nuestra solidaridad con las familias que perdieron sus seres queridos debido a la enfermedad, así como a las personas sobrevivientes y afectadas. Igualmente, felicitamos las múltiples iniciativas que impulsa la membresía de la CLADE, así como tantas organizaciones y movimientos de derechos humanos a lo largo y ancho de nuestra América Latina y el Caribe, para asegurar la protección de las comunidades educativas y de sus derechos humanos. Agradecemos profundamente a los y las trabajadores/as de la salud, así como los y las de otras actividades esenciales, que prestan sus trabajos fundamentales, poniendo en riesgo sus vidas. (más…)

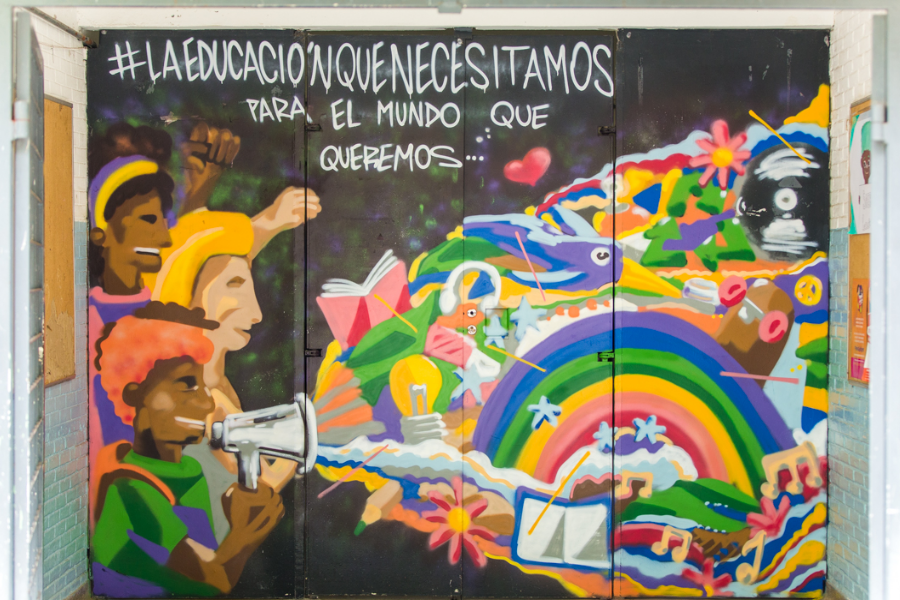

Especialistas y jóvenes dialogan sobre el derecho a la educación en América Latina y el Caribe

16 de marzo de 2020“La Educación que Necesitamos para el Mundo que Queremos: perspectivas de adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe” fue el título del diálogo virtual realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con la participación de jóvenes y autoridades de América Latina y el Caribe, con énfasis en abordar los retos y propuestas para la garantía del derecho a la educación en la región. (más…)

Fernanda: "Hay un interés estratégico político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado". Foto: conadu.org.ar[/caption]

Al lado de Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, Fernanda Saforcada elaboró el informe "Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina", el cual analiza las tendencias, los matices e impactos de esta temática para el derecho a la educación, en ámbito regional.

En esta parte del diálogo, Fernanda profundiza en los motivos y consecuencias del proceso de privatización de la educación superior en la región.

“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y también su interés en que no haya más educación”, así explica las intenciones de empresas con fines de lucro, que cada vez más invierten en la educación superior privada, como un negocio.

Lee más a continuación.

Fernanda: "Hay un interés estratégico político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado". Foto: conadu.org.ar[/caption]

Al lado de Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, Fernanda Saforcada elaboró el informe "Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina", el cual analiza las tendencias, los matices e impactos de esta temática para el derecho a la educación, en ámbito regional.

En esta parte del diálogo, Fernanda profundiza en los motivos y consecuencias del proceso de privatización de la educación superior en la región.

“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y también su interés en que no haya más educación”, así explica las intenciones de empresas con fines de lucro, que cada vez más invierten en la educación superior privada, como un negocio.

Lee más a continuación.

La investigación cita la tendencia hacia un borramiento de la frontera entre lo público y lo privado en la región. ¿Puede explicar cómo y por qué se da este proceso?

Fernanda Saforcada - Nosotras hablamos de este borramiento entre lo público y lo privado por algunas cuestiones que emergieron en la investigación. La primera tiene que ver con cómo jurídicamente se deja de hablar de educación pública y educación privada, y se habla de educación en general. Luego, se distingue si la gestión es estatal o particular, como si fuese solamente un tema de gestión. Lo que está por detrás es el interés en hacer parecer que toda la educación es pública, incluso la privada. Esto se observa en todos los niveles educativos y también en la educación superior.“El primer borramiento entre lo público y lo privado se da en cómo jurídica, cultural o simbólicamente, se tiende a desplazar el sentido de lo público, pensando que dentro de lo público hay gestión estatal y gestión privada”En ese sentido, está presente la idea de que lo privado también es público porque estas universidades finalmente sirven o tienen “fines públicos”, “hacen un servicio público” y, por lo tanto, no se pueden pensar como cualquier otra entidad privada. Entonces, el primer borramiento entre lo público y lo privado se da en cómo jurídica, cultural o simbólicamente, se tiende a desplazar el sentido de lo público, pensando que dentro de lo público hay gestión estatal y gestión privada. La segunda cuestión, que va de la mano a la anterior, es el planteamiento de que la distinción público versus privado no tiene sentido, pues dicen que las universidades privadas más tradicionales son iguales a las universidades públicas. Se afirma que lo que habría de distinguirse es si son comerciales o no comerciales, o si son de calidad o no. En algunos países, aparece la distinción entre universidades con y sin fines de lucro. Lo que sostenemos es que estas son distinciones que se pueden hacer, pero que eso no implica dejar de tener presente la distinción entre universidad pública y universidad privada; no implica que tenga valor, y muy importante, en términos de regulación del sistema esta distinción entre público y privado. En la investigación, nos propusimos reconstruir las trayectorias de la privatización en los distintos países, y esto todavía está en proceso, ya que solamente publicamos la primera etapa. Pero, cuando uno mira a esas trayectorias de la privatización, lo que encuentra es que la primera ola de privatización se produce a mediados del siglo pasado y, sobretodo, por la acción de la Iglesia Católica. En esta primera ola, la mayoría de las instituciones privadas que se abren fueron universidades confesionales. Poco tiempo después, en el marco del desarrollismo, se abren algunas universidades privadas con una fuerte orientación técnica, pero pocas. A fines de los 1980 y comienzo de los 1990, aparece la privatización de instituciones. Entonces, vemos que las universidades privadas que surgieron con anterioridad buscan distinguirse de las que aparecen en los 1990. Se plantea que ya no hay sentido en hablar de público o privado, sino que se debe distinguir entre las universidades tradicionales y las nuevas, o entre universidades comerciales y no comerciales, de calidad y sin calidad. Se plantea que las nuevas universidades no tienen calidad.

“Cuando hablamos de privatización, no hablamos solamente en términos económicos, sino también en términos ideológico-políticos. Cuando hablamos de instituciones privadas en materia educativa, superior o básica, no solo se habla en instituciones privadas con interés comercial o económico, sino que muchas veces el interés es prioritariamente ideológico o filosófico-político”Desde nuestra perspectiva, dichas distinciones no quitan la importancia de diferenciar entre lo público y lo privado en términos de la forma cómo se regula el sistema. Cuando hablamos de privatización, no hablamos solamente en términos económicos, sino también en términos ideológico-políticos. Cuando hablamos de instituciones privadas en materia educativa, superior o básica, no solo se habla en instituciones privadas con interés comercial o económico, sino que muchas veces el interés es prioritariamente ideológico o filosófico-político. Por ejemplo, en las universidades confesionales, puede ser que haya una captación de recursos, pero el interés no pasa por el recurso económico, el interés primordial tiene que ver con la formación de subjetividades, acordes a un cierto ideario, doctrinario, ideológico. Entonces, somos muy enfáticas en la importancia de pensar la privatización en esta doble dimensión. Entendemos la privatización como proceso por el cual un sistema, un conjunto de instituciones se orientan al sector privado, o pasan a regirse por el sector privado, ya sea por sus objetivos o por sus formas de funcionamento económico o ideológico-político. En dicha equiparación entre lo público y lo privado, desaparece esta lógica y parece que la diferencia entre público y privado solo tiene que ver con lo comercial y no comercial, o con las formas de financiamiento. Planteamos lo contrario, pues las universidades son privadas porque funcionan de acuerdo a los intereses e ideario de un sector particular. Estas cuestiones, que son de corte más simbólico y político, tienen también una expresión material en el borramiento entre lo público y lo privado, como estrategia. Esta fue la manera que encontraron en muchos países, para redirigir fondos públicos - que históricamente eran invertidos exclusivamente en el sector público universitario - al sector privado. En este siglo, y sobre todo en los últimos cinco o seis años, fondos de investigación que antes solo se otorgaban mediante concursos u otros dispositivos de distribución, a investigadoras/es de universidades o centros de investigación públicos, empiezan a ser distribuidos de acuerdo al criterio de la “calidad” incluyendo sector público y privado. Lo que plantean estas políticas es que lo que importa es la calidad del proyecto de investigación o de los investigadores/as. No se habla sobre público-privado. Cualquier investigador puede concurrir a estos fondos, ya sea de universidad pública o de universidad privada. Lo mismo pasa con las becas para la formación de postgrado, investigación, o sistemas de incentivos a investigadores. Lo que encontramos es que hay una masa de recursos muy sustantiva que antes solo iba al sector público, y que este borramiento entre público y privado, y el desplazamiento a otras lógicas de distinción entre instituciones, habilitan a que una parte sustantiva de esos recursos se dirija al sector privado.

¿Cuáles son las principales diferencias entre los modelos público y privado en la educación universitaria latinoamericana, en materia de acceso, calidad, equidad, inclusión, etc.?

Fernanda Saforcada - Creo que la gran diferencia tiene que ver con lo que construye políticamente uno y otro, incluso más allá de lo que efectivamente se enseñe o se investigue dentro de estas instituciones. La idea misma de lo público - pensado como bien común -. en términos simbólicos y políticos, es bien potente. Me parece que eso es parte de cómo se construye, cultural y simbólicamente, al servicio de otras perspectivas políticas. Cuando empezamos a analizar caso a caso, por supuesto, que uno encuentra muchas contradicciones. En Brasil, el sector público universitario es identificado como de mayor calidad y donde se produce casi la totalidad del conocimiento, en términos de proceso de investigación. Pero, la condición para ingresar a la universidad es la selectividad, aunque haya sido tensionada con las políticas de cupos para personas negras, indígenas y con menos ingresos. O sea, se sigue construyendo la idea de una distinción entre quienes merecen, o no, estar en la universidad pública. Por supuesto, que defendemos la universidad pública, pese a los procesos de selectividad que, desde mi punto de vista, van a contramano del derecho a la educación. Esta es la universidad pública donde existen algunos elementos muy importantes que hacen a lo público, pero además es donde existe la potencia de construir algo distinto. Por eso, la privatización me preocupa más en términos ideológicos y políticos, que en lo económico. Por otro lado, están las universidades de bajo costo, que son un problema en Brasil y Perú, por ejemplo. No es algo que ocurra en todos los países, pero son instituciones que están ofreciendo una formación muy débil en la mayoría de los contextos. En realidad, no les importa la educación, sino el lucro. Captan una cantidad de recursos muy sustantiva y tienen a muchos jóvenes matriculadas/os. Eso les da un poder muy grande en términos de negociar con ámbitos de la política pública y actores de poder. Así, las universidades privadas son actores que cada vez tienen más poder. Nuestra investigación demuestra que la capacidad de incidencia del sector universitario privado en ámbitos de la política pública es notoria. Tienen capacidad de lobby en el poder ejecutivo, en los ministerios, capacidad para buscar las estrategias que les permitan ser parte creciente en los organismos y agencias de la definición de la política. Por ejemplo, si existe un consejo de educación superior, despliegan estrategias para tener cada vez más representantes en este espacio. Tienen capacidad de lobby o de ser directamente parte de los poderes legislativos. Suelen tener congresistas y legisladores propios, inclusive financian campañas políticas para legisladores.La investigación también afirma que hay una disputa respecto a los sentidos de la educación. ¿Qué está en juego?

Fernanda Saforcada - Lo que está en juego es el sentido de la educación. No se puede mirar la privatización universitaria por fuera de la privatización de la educación básica. En estas últimas fases del capitalismo post-Estado de bienestar, hubo una mirada del poder económico sobre la educación como un nicho comercial que no había sido explotado aún. Entonces, a partir de los 1990, hubo una arremetida clara del sector productivo para explotar el potencial de lucro en la educación, una posibilidad de negocio en gran escala, que todavía estaba mayoritariamente en manos de los Estados. Así se pensó en ir avanzando la explotación de este negocio desde los intereses de los países centrales y de las grandes multinacionales y corporaciones, apostando que avanzara el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS o GATS en inglés) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Cuando eso se frena, a fines de los 1990, y no logran que los países abran el sector educación dentro del Acuerdo General de Comercio de Servicios, entonces algunas empresas empiezan a desarrollar estrategias para expandir el negocio sea con sedes locales o con alianzas de empresas transnacionales para la venta de servicios educativos.“Hay un interés estratégico político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado”Por otro lado, en el contexto del neoliberalismo, se construyó la idea de la crisis del Estado y lo privado como la alternativa, de manera que se establecieron las bases simbólicas para la educación privada como salida, lo que implicaba formar otras subjetividades. Ahí hay un interés estratégico político de ciertos sectores de poder económico y político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado, en términos de redireccionarla a otro sentido. Milton Friedman, en su libro “Libertad de Elegir”, decía que “la educación constituye una isla socialista en el mar del mercado”. De alguna manera, lo que estaba planteando era que hay algo de ese modelo educativo público, estatal, orientado en términos de derechos, justicia social e igualdad, que entrañaba lo que él identificaba como socialismo. Realmente no es así, pero en todo caso camina en un sentido social. Hay un texto de Norbert Lechner, que escribió mirando Chile en los 1980, que plantea cómo la contrucción del orden que identificamos como neoliberal implicó una confluencia entre neoliberalismo y neoconservadurismo. La idea de poner el mercado en el centro de lo político y lo social –lo propio del neoliberalismo– fue una estrategia potente para desarticular las lógicas colectivas y de derechos del Estado de bienestar, para poder construir allí un nuevo modelo conservador que restaure el orden, las jerarquías y el control social. El razonamiento tiene lógica, pues, si en los 1990 presenciamos el auge del neoliberalismo, del individualismo y de la libertad del mercado, hoy los gobiernos autoritarios ya no siguen únicamente la lógica neoliberal y del mercado, sino que en estos tiempos vemos cómo ganan terreno políticas y perspectivas propias de una lógica conservadora de control, de jerarquía social, autoridad y orden. En este contexto, para estos sectores conservadores es preciso romper la forma en que históricamente se conformaron los sistemas educativos en los Estados liberales. En los orígenes de los sistemas educativos en el marco de los nacientes Estados liberales, la educación resultaba una herramienta potente para la formación de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, de sujetos que jugaran esas nuevas reglas de juego del Estado liberal. Ese es parte del origen de la idea de educación para todos y todas. Ahora ya no es necesario. Los Estados están instalados. Todas y todos somos partes de este orden social y político, y ya no es indispensable la educación de todas las personas para preservar ese orden. Así, según los sectores neoliberales y neoconservadores, lo que necesitamos ahora, por el contrario, es que la educación deje de alimentar la idea de lo igualitario, del derecho. Para eso, hay que romper con la educación pública, o por lo menos con su definición histórica. Creo que hay que mirar esa progresión histórica para entender por qué este grado de acción e injerencia de ciertos sectores del poder económico y político en la educación y las universidades.

¿Cuáles son los impactos de la privatización de la educación en los sentidos de la educación y para los sujetos de las comunidades educativas?

Fernanda Saforcada - Para las y los docentes, en general, implica formas precarizadas de trabajo. Por lo general, las universidades y escuelas privadas tienden a tener condiciones de trabajo más precarias, inestables, claro con muchas diferencias entre una institución y otra. Para las y los estudiantes, los impactos negativos son muchos, especialmente en lo que toca a las universidades de bajo costo. En Perú, por ejemplo, hay casos de universidades privadas con aranceles muy bajos, pero que un congresista que fue a recorrerlas encontró que, por ejemplo, una de ellas era un edificio de dos aulas, una con piso de tierra y otra con piso hasta la mitad; con un frente que parecía ser un edificio mucho más grande, pero que al entrar era pequeño o que tenían por allí tres profesores para dictar todas las materias de todas las carreras."Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y se resuelve también su interés en que no haya más educación"Hay también universidades que sólo dictan carreras a distancia, que contratan a un profesor para que escriba los módulos una vez y después usan esos módulos. Lo único que tienen es un tutor que, en muchos casos, no tiene formación. En estos casos, lo que hay es realmente una estafa. Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y se resuelve también su interés en que no haya más educación. La educación universitaria también tiene fines político-ideológicos muy claros. Uno puede identificar, por ejemplo, como algunas universidades privadas son las que forman los miembros de los gobiernos de derecha o de los gobiernos que avanzan hacia políticas que, en general, delimitan los derechos en los distintos países. Quienes ocupan estos cargos, en general, vienen de determinadas universidades privadas. Entonces, el hecho de ser instituciones de formación es lo que les da esta capacidad de incidencia e influencia en las políticas públicas. La universidad tiene que ver con la formación de más alto nivel de un sector importante y creciente de nuestras poblaciones. Aquí hay un cuestión política de enorme importancia: ¿a quién responde esta formación? ¿Responde a los intereses de un sector particular y a los intereses del poder económico? ¿Responde a los intereses de la iglesia católica? ¿Responde a lo que democráticamente definimos como bien común?

>>Lee la primera parte de la entrevista:El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado">

Fernanda Saforcada: La privatización educativa se realiza también con fines ideológicos y políticos

15 de marzo de 2020“Hay un interés estratégico y político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y uno de los modos es sacarla del Estado”, explica la investigadora argentina Fernanda Saforcada, en esta segunda parte de una entrevista sobre las tendencias hacia la privatización y mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe.

Al lado de Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, Fernanda Saforcada elaboró el informe “Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina”, el cual analiza las tendencias, los matices e impactos de esta temática para el derecho a la educación, en ámbito regional.

En esta parte del diálogo, Fernanda profundiza en los motivos y consecuencias del proceso de privatización de la educación superior en la región.

“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y también su interés en que no haya más educación”, así explica las intenciones de empresas con fines de lucro, que cada vez más invierten en la educación superior privada, como un negocio.

Lee más a continuación. (más…)

Jóvenes y autoridades de la región dialogaron en seminario virtual

11 de marzo de 2020La CLADE, con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, realizó ayer [10 de marzo], el diálogo virtual “La Educación que Necesitamos para el Mundo que Queremos: perspectivas de adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe”. (más…)

8 de marzo: El futuro de las niñas es siempre hoy. Mañana será tarde

8 de marzo de 2020“El futuro de las niñas y niños es siempre hoy. Mañana será tarde”, decía la poeta chilena Gabriela Mistral. Además de haber sido reconocida como una de las más importantes escritoras de América Latina, conquistando el premio Nobel de Literatura en el 1945, Gabriela Mistral se convirtió en una de las más importantes pensadoras respecto al rol de la educación pública.

Su defensa de la educación pública de calidad refleja la lucha de centenas de millares de mujeres de toda la región de América Latina y el Caribe, para que la educación se reconozca y garantice como un derecho de todas las personas.

Este 8 de marzo, la CLADE celebra la importancia de las mujeres para la garantía del derecho a la educación y recuerda la obligación de los Estados en avanzar hacia la igualdad de género, así como en respetar, proteger y promover todos los derechos de las niñas y mujeres.

Como Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), hemos acompañado los desafíos y avances para la garantía de la igualdad de género y el respeto a la diversidad en la educación de nuestra región. Se verifica que las niñas y mujeres todavía son discriminadas durante la educación en términos de acceso, permanencia, conclusión, atención, resultados de aprendizaje, e incluso definición de carrera, lo que resulta en desventajas que van más allá de la escolaridad y del ambiente escolar.

> Lee más en este artículo que publicamos en el periódico Le Monde Diplomatique Brasil.

Desafíos para la igualdad de género en la educación

Aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reconozcan que “la igualdad de género está inextricablemente relacionada al derecho a la educación” y establezcan el compromiso de los Estados miembros de la ONU en garantizar una educación inclusiva y de calidad para todas y todos, eliminando todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas hasta el 2030, observamos con preocupación el avance de movimientos conservadores anti género en los diferentes países de la región, lo que ha intensificado la disparidad entre niñas y niños en la educación.

“Identificamos como uno de los mayores desafíos y preocupaciones el avance de tendencias conservadoras y fundamentalistas religiosas, invocando la existencia de una supuesta ‘ideología de género’ y llevando adelante movilizaciones y estrategias contra la igualdad de género, la diversidad sexual, el derecho a la identidad de género, rechazando la educación con enfoque de género, la educación laica y la educación sexual integral, lesionando derechos consagrados y llevando adelante campañas de incidencia que promueven regresiones en este campo, incluso en el ámbito judicial, pudiéndose citar varios ejemplos en diversos países de nuestra región”, afirmó la Campaña, en el 2018, al lado de redes hermanas que luchan por la igualdad de género y el derecho a la educación, en este posicionamiento público.

¿Cómo promocionar la igualdad de género en los centros educativos?

Para sensibilizar y promover conciencia y reflexión sobre la importancia de reconocer el derecho a la identidad de género y orientación sexual en la educación, la CLADE presenta dos publicaciones.

Cartilla Violencia de Género en las Escuelas – Caminos para su Prevención y Superación

Cartilla Violencia de Género en las Escuelas – Caminos para su Prevención y Superación

Con el objetivo de sensibilizar y reflexionar sobre el fenómeno de la violencia de género en el contexto educativo, particularmente en el ámbito de la educación secundaria, la publicación presenta un debate sobre el tema con las comunidades educativas de América Latina y el Caribe desde algunas premisas fundamentales como el rol de la educación para promover patrones socioculturales no discriminatorios en cuanto a normas, roles y relaciones de género. Lee más.

La publicación presenta una primera aproximación a las respuestas que desde la educación se vienen dando en relación a la orientación sexual y la identidad de género. Por un lado, trata de identificar los desarrollos conceptuales y jurídicos más relevantes en el campo del derecho internacional de los derechos humanos, así como también algunos debates de trascendencia para el campo de la educación. De igual modo, la existencia de políticas y prácticas educativas que promuevan el enfoque de derechos y de diversidad sexual, así como aquellas que lo obstaculizan, con especial énfasis en el abordaje de las situaciones de discriminación y acoso escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género. Lee más.

Día Internacional de la Mujer 2020: “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”

Las celebraciones del Día Internacional de la Mujer en el 2020 abrazan el tema “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”, y recuerdan el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la cual fue adoptada en el año 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y es reconocida como la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y niñas en todo el mundo.

Según la ONU, “2020 es un año decisivo para la promoción de la igualdad de género en todo el mundo, a medida que la comunidad mundial hace balance de los progresos obtenidos en la esfera de los derechos de las mujeres desde la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing”. Este año también marca varios otros momentos notables en el movimiento en favor de la igualdad de género: diez años en ruta hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el 20º aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad; y el 10º aniversario de la creación de ONU Mujeres.

Pequeñas acciones con gran impacto

Desde casos como la huelga sexual de mujeres en Liberia, que allanó el camino hacia la paz, y el “Día Libre de las Mujeres” en Islandia, que fue organizado para reclamar la igualdad económica, hasta la repercusión mundial de movimientos como #MeToo y #NiUnaMenos, la historia nos ha enseñado que el cambio hacia la igualdad de género es posible a través del activismo colectivo.

Haciendo un balance de los avances a nivel mundial en materia de derechos de las mujeres, la ONU invita a unirse a la “Generación Igualdad”, y a promover la igualdad de género mediante simples acciones diarias.

>> Lee más y entérate de cómo participar.

Entrevista sobre la educación libertaria, el derecho a decidir y el combate a la violencia

En este diálogo proposito del Día Internacional de la Mujer en el año 2019, Guadalupe Ramos Ponce, abogada, feminista y coordinadora de CLADEM en Jalisco, abordó temas como: educación, equidad e igualdad de género, violencia de género y el avance conservador que ha resultado en retrocesos para los derechos de las mujeres y para la libertad de decidir sobre sus cuerpos.

Ofensiva antigénero en América Latina

Para profundizar el debate sobre género e igualdad en la región, vale conocer una colección publicada por el Observatorio de Sexualidad y Política (SPW) con el apoyo de Akahatá, que comprende nueve estudios de caso nacionales sobre las ofensivas antigénero en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay.

La iniciativa también analiza la presencia y efecto de esas formaciones en los debates de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y rescata la genealogía de largo plazo del conservadurismo religioso que, desde la década de 1990, le da fuerza a las campañas antigénero en el mundo.

Fernanda Saforcada: El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado

2 de marzo de 2020América Latina y el Caribe (AL&C), junto a la Asia Meridional Sur, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación superior. Más del 50% de las matrículas de AL&C están en las universidades privadas. Eso significa que la mayor parte de estudiantes en la región no tiene acceso a la educación superior pública. (más…)

La importancia de asegurar la educación intercultural bilingüe

21 de febrero de 2020Hoy, 21 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Según la UNESCO, se hablan en el mundo 7.000 diferentes lenguas, muchas de las cuales han desafiado procesos de homogeneización lingüístico-culturales, sobreviviendo a contextos de discriminación estructural. (más…)

América Latina y el Caribe se preparan para la IV Bienal en Primera Infancia, Niñez y Juventud

19 de febrero de 2020Del 27 al 31 de julio de 2020 tendrá lugar en Manizales, Colombia, la IV Bienal Latinoamericana y Caribeña en Primera Infancia, Niñez y Juventud, que tendrá como principales ejes temáticos las desigualdades, los desplazamientos y las diversidades. El evento, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE) y la Universidad de Manizales, será un escenario de articulación entre academia, responsables por las políticas públicas y organizaciones sociales de la región.

Diversidad sexual e identidad de género en la educación – Aportes para el debate en América Latina y el Caribe

Diversidad sexual e identidad de género en la educación – Aportes para el debate en América Latina y el Caribe