Acciones en defensa de la educación en nuestra región y más allá: CLADE publica su informe cuatrienal

4 de octubre de 2019La CLADE da a conocer su Informe de Actividades 2015 – 2018. En este período, la red ha impulsado una serie de acciones de incidencia, participación, movilización, comunicación, articulación interinstitucional, investigación, así como análisis y posicionamientos públicos, para contribuir con la realización del derecho a la educación a lo largo de la vida. (más…)

“En este momento, de creciente debilidad democrática en América Latina y el Caribe, con leyes que dificultan el derecho a la protesta y a la participación social, persecuciones y criminalización de activistas, es oportuno darle visibilidad a la acción de la sociedad civil y a su positivo impacto en las políticas educativas”, afirma CLADE.

Lanzamiento

En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la ONU, que tiene lugar del 9 al 18 de julio, con énfasis en revisar el estado de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, referido a la educación, y para recordar la importancia de la participación de la sociedad civil en la realización del derecho a la educación, la CLADE lanzó la publicación en el evento paralelo “Derechos humanos en riesgo: reflejos para la educación en América Latina y el Caribe”. Lee a continuación un resumen de las actividades realizadas por la red CLADE, que se presentan en la publicación:ALER

El caso de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) muestra cómo la institución tuvo que innovar y repensarse, construyendo una planificación estratégica clara y de largo plazo, que le permitiera hacer frente al modelo hegemónico de desarrollo capitalista, explotador y excluyente, a través de la puesta en marcha de acciones de educomunicación e incidencia política por el buen vivir y la realización del derecho a la educación.Espacio Sin Fronteras

La experiencia de la red se refiere a la iniciativa “Tiendas de Ciudadanía”, que buscó facilitar la integración de estudiantes migrantes en las escuelas de educación básica de São Paulo, Brasil, y sensibilizar estudiantes, docentes, autoridades y la población en general a favor de la educación inclusiva y contra la xenofobia.CLADE

El caso regional de CLADE, a su vez, presenta la movilización “¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos” que, a partir del lanzamiento del “Sistema de Monitoreo del Financiamiento del DHE en AL&C” - el cual presenta datos sobre el financiamiento educativo público en 20 países de la región - creó estrategias de comunicación, movilización social e incidencia política para exigir la gratuidad educativa y un financiamiento justo y adecuado para la educación en los distintos países, así como el incremento progresivo del presupuesto educativo, a través de la adopción de mecanismos de justicia tributaria.Argentina

La elaboración de un informe con datos fiables fue la apuesta de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) para hacer incidencia y contraponerse a las políticas de reducción de derechos y de recorte del financiamiento para la educación en su país. En alianza con la academia y los sindicatos docentes, la CADE elaboró el informe “El derecho a la educación en Argentina: ¿Hacia dónde van las políticas educativas actuales?”, que logró poner en la agenda pública un análisis crítico respecto a las políticas educativas, despertando el interés de la sociedad civil y entablando debates con las comunidades educativas, defensoras y defensores de derechos, medios de comunicación, autoridades políticas, parlamentarias y parlamentarios.Bolivia

La participación en espacios de incidencia, tanto nacionales como internacionales, y la articulación con actores de la sociedad civil de otros campos, más allá del educativo, fueron estrategias adoptadas por la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) para defender una educación sin discriminaciones y a lo largo de toda la vida. Su experiencia muestra que la articulación a nivel internacional, así como la producción de investigaciones y documentos con propuestas fuertes y factibles, puede llevar al reconocimiento de la coalición como representante legítima de la sociedad civil, abriendo caminos para el diálogo con el gobierno de Bolivia.Brasil

En un contexto de inestabilidad democrática y de congelamiento de la inversión de recursos públicos en áreas como salud y educación, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, que ya venía incidiendo por la garantía del derecho humano a la educación en el ámbito internacional, comienza a actuar con más fuerza en el exterior, como una forma de fortalecer el debate y presionar al gobierno de Brasil para que cumpla sus responsabilidades con la educación pública.Ecuador

El Contrato Social por la Educación (CSE) se articuló a otras 16 organizaciones de sociedad civil para elaborar la “Agenda Ciudadana por la Educación”, la cual expresa un conjunto de propuestas para la implementación de una educación de calidad. En el marco de las elecciones del 2017, candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional de Ecuador firmaron públicamente la Agenda, que ahora queda como un compromiso de gobierno, al cual el CSE da seguimiento.El Salvador

La Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) elaboró una investigación con datos fiables para justificar la necesidad de aumentar las inversiones públicas en educación en el país, acercándose a diputadas y diputados, y a la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa Nacional, para elaborar y proponer, en alianza con la sociedad civil, un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación.Haití

La articulación con el Parlamento y la incidencia en la opinión pública fueron estrategias adoptadas por la Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) de Haití, para hacer frente al cobro indiscriminado de cuotas escolares por parte del sector privado en el país, donde más del 80% de las escuelas son privadas. La presión en contra de la regulación de estas tasas era tan fuerte que, aunque en el 2009 se haya aprobado una ley para regular las cuotas escolares, la norma solo fue publicada ocho años después. Mantener viva en la agenda pública, la importancia de la ley durante todo este período y demandar desde las bases su publicación fueron dos de los aprendizajes que se recogieron de esta persistente acción de incidencia.Honduras

El caso del Foro Dakar Honduras presenta la participación de la coalición en el Grupo Local de Educación para incidir en el Plan Estratégico del Sector Educación 2017-2030, integrando a este documento los compromisos asumidos por el Estado Hondureño al firmar la Agenda de Educación 2030.Nicaragua

El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), desde el 2010, tiene dificultades para dialogar con el gobierno. En este contexto, decidió elaborar la “Agenda para Transformar la Educación del País”, a partir de consultas a las comunidades educativas en distintas partes de Nicaragua, que movilizaron a docentes, madres y padres y estudiantes para discutir y analizar la situación de la educación en el país.Perú

La Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) viene apoyando y acompañando el desarrollo de estudios y análisis sobre el estado del derecho humano a la educación a nivel nacional, y en base a sus hallazgos, en el 2017, decidió diseñar y elaborar, en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil, un informe-luz, como aporte a la evaluación del Estado peruano ante el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU.República Dominicana

El caso del Foro Socioeducativo (FSE) de República Dominicana explica cómo la coalición logró incorporarse de manera orgánica al proceso de revisión del Anteproyecto de Ley de Ordenamiento y Coordinación Intersectorial para la Atención y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, desde su articulación con otras organizaciones de sociedad civil.">En nueva publicación, CLADE comparte experiencias, estrategias y aprendizajes de lucha por el derecho a la educación

10 de julio de 2019La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza la publicación “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe – Volumen 3”.

En este tercer volumen, miembros de la CLADE y la coordinación ejecutiva de la Campaña cuentan sus experiencias en la lucha por el derecho humano a la educación: los desafíos, avances logrados y aprendizajes, las estrategias y recomendaciones que quedan para otros movimientos y organizaciones de la sociedad civil. Se presentan casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización en 10 países de América Latina y el Caribe, así como 3 experiencias de ámbito regional, impulsadas por la CLADE y 2 redes regionales que son miembros de la Campaña: Espacio sin Fronteras y Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER).

El documento resulta de un esfuerzo permanente de la CLADE, en registrar y darle visibilidad al recorrido de sus miembros. Además, es una oportunidad para reflexionar sobre los aciertos y equívocos en la lucha, promoviendo la autoevaluación y formación de la red.

“En este momento, de creciente debilidad democrática en América Latina y el Caribe, con leyes que dificultan el derecho a la protesta y a la participación social, persecuciones y criminalización de activistas, es oportuno darle visibilidad a la acción de la sociedad civil y a su positivo impacto en las políticas educativas”, afirma CLADE.

Lanzamiento

En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la ONU, que tiene lugar del 9 al 18 de julio, con énfasis en revisar el estado de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, referido a la educación, y para recordar la importancia de la participación de la sociedad civil en la realización del derecho a la educación, la CLADE lanzó la publicación en el evento paralelo “Derechos humanos en riesgo: reflejos para la educación en América Latina y el Caribe”.

Lee a continuación un resumen de las actividades realizadas por la red CLADE, que se presentan en la publicación: (más…)

Puentes del Sur: Organizaciones de Argentina y Chile dialogan sobre experiencias de educación popular

5 de julio de 2019La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile realizaron el 27 de junio un diálogo virtual, para compartir experiencias de educación popular, bajo gestión social o comunitaria; y los retos de la lucha contra el lucro en la educación en ámbito regional. Acompañaron el debate cerca de 30 activistas y educadoras/es de Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador y Argentina.

En el encuentro, compartieron sus experiencias de educación y lucha: Fernando Anderlic, Director de Fe y Alegría en Argentina; Juan González, miembro del Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile; y Nahuel Casademunt, del Centro de Estudio del Sindicato Nacional de Trabajadores/as de la Educación Popular de Gestión Social de Argentina. El diálogo fue moderado por Marcela Browne, de la CADE. (más…)

“La teoría del capital humano permite hacer unas profundizaciones fundamentales que no existían en versiones anteriores de la teoría neoclásica. Primero, vuelve a la tradición ricardiana y marxista y la amplía al considerar el trabajo como un medio de producción producido, cuyas características dependen de la configuración total de las fuerzas económicas. Segundo, rechaza el supuesto simplista del trabajo homogéneo y centra su atención en la diferenciación de la población activa. Tercero, introduce en el terreno del análisis económico instituciones sociales básicas (como la escuela y la familia), relegadas antes a las esferas culturales o superestructurales” (Bowles & Herbert, 2014)

Este proceso de mercantilización consolida, por un lado, la susceptibilidad de generar acumulación de capital en el mercado de la educación superior y, por otro lado, el adoctrinamiento y servilismo de las sociedades por medio del control de instituciones que son llamadas a la normalización y encajonamiento de las personas a un sistema socioeconómico predeterminado donde no se discuta el sistema en sí, sino a lo máximo las consecuencias de este. Todo esto permitido y consolidado por la intensificación de la parcialidad y particularidad de cada ciencia, donde se observa el árbol cada vez más detalladamente sin entender el papel de este en el conjunto del bosque. En Colombia el papel de la mercantilización de la educación como fuente de acumulación ha sido impedida parcialmente [1] debido a la imposibilidad legal de transferir recursos desde el sistema de educación superior hacia otros sectores o hacia la acumulación individual, pero esto no implica que no se viva en la realidad material en varias instituciones debido al bajo control y/o al contubernio entre instituciones privadas de educación superior y el Estado colombiano. La segunda relación de la mercantilización como fuente de subordinación, alienación, cosificación y normalización ha tenido un proceso altamente preocupante donde los procesos educativos superiores son vistos como transferencia de conocimientos técnicos y matemáticos con baja reflexibilidad y critica, mucho más intensificado en las universidades privadas que en las públicas donde las personas que habitan estos espacios y los mismos espacios se niegan en parte a la ausencia de la crítica y disputan por la construcción en común de una sociedad más justa. A partir de esto el Estado colombiano pretende el adoctrinamiento neoliberal en la universidad pública y a la normalización bajo el concepto de capital humano por medio de: i) la desfinanciación por parte del Estado, ii) la subordinación de la universidad ante los recursos privados de las empresas nacionales y trasnacionales, iii) la financiarización de la educación, iv) el bombardeo de la técnica y matematización del conocimiento y, v) la postración del sistema de educación superior público en el país.Estrategia y táctica del sistema socioeconómico por la privatización y mercantilización de la educación superior en Colombia.

Como hemos enunciado, la transformación de la educación superior en Colombia en las últimas décadas tiene como origen la emisión de la Ley 30 de 1992, en la que se pretendió generar un espacio de mercantilización del sistema de educación superior aun insipiente, gestando los procesos de deterioro de este, debido a la falta de financiación pública y a la exigencia propia y externa de aumentar la capacidad del sistema de educación publica. Este proceso de largo aliento por la privatización de la educación superior en Colombia se puede evidenciar en el capítulo quinto de la Ley 30 de 1992 -DEL REGIMEN FINANCIERO- donde se establece que el incremento del presupuesto destinado desde el Estado hacia las Universidades Públicas se rige sobre el incremento en pesos constantes -IPC- que tiene como fin mantener en el tiempo el poder adquisitivo de la destinación presupuestal en el año de expedición de la Ley 30. (Congreso de Colombia, 1992) Es decir que la universidad pública en el año 2018 cuenta con el mismo presupuesto del año 1992, lo que conlleva a un grave problema debido a que no se cuenta con los gastos derivados en el aumento de la capacidad de estudiantes, tecnificación de las plantas, mantenimiento de los espacios y ampliación de las sedes, entre otros rubros que han aumentado exponencialmente mientras que los recursos se mantienen invariables con referencia al poder adquisitivo como se puede evidenciar en el siguiente extracto.“Durante la década del 90, esta fue más o menos la característica que adoptó la financiación de las Universidades Estatales; así las Universidades fueron creciendo sus presupuestos en términos reales, aunque nunca de manera relevante. De esta forma y no sin dificultades, las Universidades fueron sorteando los costos crecientes por la expansión de su matrícula (…) Esta temporada de limitación presupuestal coincidió con grandes presiones de los Gobiernos por ampliar la cobertura y no de cualquier manera. No solamente había que construir infraestructura, actualizarse tecnológicamente, mejorar el nivel de formación de los profesores, hacer investigación, mejorar la planta, para atender los rigores de sistema de calidad, sino que había que pensar en cerrar las brechas sociales, llevando ofertas a las regiones apartadas, e incluso incursionado en la formación técnica y tecnológica” (Sistema Universitario Estatal , 2012, pág. 9)

Es así como el aumento en la cobertura de las Universidades Públicas en el país entre el año 1993 y 2018 está alrededor del 11% índice anual, mientras que la destinación presupuestal se mantiene congelada en el tiempo acarreando diferentes procesos de crisis estructural del sistema de educación superior. Esta es la manifestación más clara de la estrategia de largo plazo del Estado por debilitar y transitar hacia la mercantilización de la educación superior basada en una degradación paulatina del sistema y no así ante un choque directo por la privatización del sistema.“Ahora bien, si revisamos cómo ha sido el comportamiento de las transferencias de la Nación a los presupuestos de las Universidades Estatales en comparación con el aumento de cobertura estudiantil, encontramos que mientras los estudiantes matriculados en las 32 Universidades pasaron de ser 159.218 en el año 1.993 a 611.800 en el año 2016, el aporte anual del Estado promedio por estudiante pasó de $10.825.890 a $4.785.338 en el mismo período” (Sistema Universitario Estatal, 2018, pág. 9)

Este desequilibrio entre gastos e ingresos en las universidades públicas como estrategia de privatización, llevó a que las universidades en las ultimas 3 décadas viviera en un constante déficit, que se recrea, hoy en día, en una deuda histórica de aproximadamente 15 billones de pesos, lo cual consolida las diferentes estrategias de desgaste de la universidad pública [2] y la puesta en marcha en el año 2011 de la reforma a la Ley 30 que tenía como propósitos, entre otros: A. La completa mercantilización de la educación superior introduciendo el ánimo de lucro y la transferencia de recursos entre sectores que está impedido en la Ley 30 de 1992. B. La desaparición de la universidad pública derivado de la apertura de financiamiento de sectores privados con estímulo a la acumulación de capital. C. Mayor control de las universidades tanto por el sector privado como por el estado, soterrando la de por si baja autonomía universitaria. Aunque varios sectores sociales y políticos exigen una reforma a la Ley 30, esta reforma emanada por el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2011 no contenía como base la gratuidad, universalidad, autogobierno, autonomía y calidad, todas y cada una exigidas por el pueblo colombiano y el sector de la educación en el país, sino que fue la táctica para la completa privatización y aniquilación de la universidad pública, garantizada, claro está, por la estrategia de desfinanciación y posteriores reformas derivadas de este proceso. Aunque el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos mantuvo la propuesta de la reforma durante algunos meses, el movimiento estudiantil junto a los diferentes sectores sociales y políticos concretados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE- doblaron la mano del gobierno que consideró en desistir en su táctica de reforma a la Ley 30 como articulado, mientras implementó e implementan tácticas más técnicas y de más largo aliento con pequeñas reformas como el Acuerdo por lo Superior 2034, Ser Pilo Paga, Generación E y el papel preponderante del ICETEX como fuente de transferencia de recursos públicos hacia los entes privados.Desfinanciación, burbuja especulativa y subordinación de la educación superior en Colombia

La desfinanciación de la educación superior por parte del Estado colombiano desde el año 1993 es la dosis que gota a gota aumenta y jalona la mercantilización del sistema, donde se observa, como ya evidenciamos un déficit en los ingresos con relación a los gastos de las universidades públicas como también la transferencia cada vez más grande del gasto público para la educación superior hacia diferentes sectores como son el ICETEX y sus políticas de transferencia de capital público hacia universidades privadas por medio de los programas Ser Pilo Paga y Generación E, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.

Relación entre el gasto público en educación superior con respecto a los aportes de la nación a las universidades públicas en Colombia.

En la anterior gráfica, podemos evidenciar el desplome de la inversión desde el gasto público del presupuesto de educación superior hacia las universidades públicas en el país pasando del 55,7% en el año 2002 al 37% en el año 2016, poniendo de manifiesto que no solo el desplome de inversión hacia el presupuesto de educación ha golpeado a las universidades públicas sino que también la destinación de este presupuesto se ha deteriorado derivado a que en los últimos años se ha intensificado los llamados subsidios a la demanda que no es más que créditos captados por el ICETEX con el fin de trasladar dineros públicos hacia entes privados y trasladar la carga de la educación desde el Estado hacia las familias colombianas que al final terminan pagando créditos insostenibles. Este sistema de subsidios a la demanda por medio de los programas Ser Pilo Paga y ahora con el programa Generación E, no solo es injusto con el pueblo colombiano al transferir las cargas de la educación superior a las familias y al trasladar dineros públicos hacia los entes privados de educación superior, sino que es ineficiente en términos económicos y ha generado un hueco fiscal de alrededor de 2 billones de pesos para el año 2018, acusando un posible detrimento patrimonial por medio de la emisión de este tipo de programas que manifiestan inconfundiblemente el compromiso del estado por la privatización del sistema y no por la dignidad del pueblo colombiano.“Según los datos obtenidos del documento Conpes 3914 de 2018, la inversión en este programa ha significado al Estado alrededor de 3,5 billones de pesos entre los años 2015 y 2018 con un alcance de estudiantes beneficiados de tan sólo 40.000 en todas las cohortes. Si se realiza un análisis simple, los aportes que por todo concepto realiza el Estado para financiar el funcionamiento de las Universidades Estatales correspondió este año a 3,6 billones de pesos y benefició a más de 600.000 estudiantes; lo que indica una gran desproporción en el impacto de los recursos destinados a este programa de gobierno frente a los invertidos en el sistema universitario público” (Sistema Universitario Estatal, 2018, pág. 29)

Este tipo de programas estatales de subsidio a la demanda que en la práctica se consolidan en las universidades privadas debido a su relativa facilidad de ingreso, ha generado una burbuja especulativa en las matrículas de dichas universidades, causado por el aumento de la demanda que propicia un aumento del valor de la mercancía en este tipo de universidades vista la educación superior como mercancía y a las y los estudiantes como clientes, y donde el Estado es un agente de transferencia de dineros públicos hacia las universidades privadas alimentando la especulación en dichas entidades.“Tres años después de ponerse en marcha Ser Pilo Paga, sólo el 15,6 % de los beneficiarios están matriculados en universidades públicas, el 83,8 % lo están en universidades privadas y el 0,6 % en instituciones de carácter especial. Las universidades privadas que más pilos reciben son: Javeriana (2.541, 8 %), La Salle (1.881, 6 %), los Andes (1.869, 6 %), Pontificia Bolivariana (1.741, 6 %) y Jorge Tadeo Lozano (1395, 5 %). Los Andes es la tercera universidad que más pilos tiene, pero la que más plata recibe: $49.065’428.800 (…)” (Correa & Pardo, 2017)

Este proceso de burbuja especulativo por medio del programa ser Pilo Paga y ahora el programa Generación E donde las universidades públicas han subido sus matrículas exponencialmente en los últimos años, ha sido confrontada por diferentes senadores y representantes a la cámara como la representante María José Pizarro que increpando a la actual Ministra de Educación María Victoria Angulo, hizo que esta reconociera el proceso especulativo y prometió el control eficiente que se debe tener con estas entidades donde los dineros no pueden ser trasladados hacia otros sectores o hacia personas jurídicas o naturales.“En 2015, la Universidad de los Andes, después de armado el modelo de Ser Pilo Paga, incrementó su matrícula en 5,3 %, en 2016 el incremento fue de 6,9 % y este año el aumento llegó al 9,6 %. Cerca del 35 % de sus nuevos estudiantes matriculados hacen parte del programa” (Correa & Pardo, 2017)

Como todas las promesas gubernamentales todo se queda en eso, promesas, no se ha movido una piedra por observar donde recayeron estos dineros y si fueron trasladados hacia el lucro individual violando la normatividad del país. Este tipo de programa muestran la ineficiencia, injusticia social, traslado de dineros públicos hacia privados, transferencia de las cargas económicas por la educación superior desde el Estado hacia las familias, la financiarización de la educación, reducción de la inversión directa a las universidades públicas, entre otras catastróficas consecuencias que parecen no importarle al Gobierno manteniendo y remasterizando al Ser Pilo Paga ahora con la Generación E, evidenciando tajantemente la estrategia de largo plazo de desfinanciación y mercantilización de la educación acompasada con procesos de corrupción y captación del Estado para incentivar el lucro individual. Estos procesos de desfinanciación de la universidad pública han configurado que en búsqueda de recursos: i) se aumenten las matrículas de las y los estudiantes, ii) la reducción dramática del bienestar estudiantil, iii) reducción de planta profesoral con relación al total de estudiantes, iv) tercerización y flexibilización laboral dentro de las universidades con cargas excesivas y denigrantes para los y las trabajadoras y, v) venta de bienes y servicios, entre otras dinámicas que se acompasan con la violencia simbólica de la cultura neoliberal que se interioriza poco a poco en nuestras universidades y en los currículos de las diferentes carreras universitarias. Todas estas consecuencias merecen un análisis exhaustivo, tan solo enumeramos las consecuencias haciendo énfasis en la venta de bienes y servicios por parte de la universidad pública, donde evidenciamos como esta institución que ha sido vista como creadora y procreadora de justicia social alrededor del país, en los últimos años se ha deteriorado por su complacencia con las empresas trasnacionales y multinacionales que se valen de la necesidad de financiamiento para imponer sus agendas corporativas por encima de la ética de las universidades públicas, y hemos de manifestar también de algunas personas que en complicidad con el sistema y manteniendo un papel preponderante en la burocracia universitaria potencian estas relaciones de corporativismo que golpean directamente las necesidades de las comunidades alrededor del país como son los proyectos extractivistas. Por todo esto, como estudiantes y personas de la comunidad debemos interponernos ante la estrategia del sistema por la mercantilización y privatización e imponer la transformación del sistema de educación donde se propenda por la gratuidad, universalidad, calidad, autonomía y autogobierno con un énfasis directo en concatenar la educación con las necesidades de los sectores populares y las comunidades en resistencia con el fin de construir un país con justicia social e impedir que el sistema neoliberal transite en el tiempo tanto en el sistema educativo como en el país. Desde el pasado 2018, se ha vivido un incremento de la reflexión, construcción y movilización en el movimiento estudiantil colombiano con diferentes reivindicaciones que engloban las necesidades de una educación pública, gratuita, de calidad, universal, con autonomía y autogobierno. En el segundo semestre del año pasado se vivió un paro nacional de las universidades públicas y su movilización anudado con la gran mayoría de los estudiantes de las universidades privadas bajo la reivindicación de educación gratuita y exigiendo el desmonte gradual del programa ser pilo paga y la transformación del ICETEX, programa y entidad respectivamente, que endeuda a millones de familias colombianas. Tras aproximadamente 60 días de cese de actividades en las universidades públicas [3] , con decenas de movilizaciones alrededor del país, con altos niveles de violencia y represión por parte del ESMAD -Escuadrón móvil antidisturbios- y con horas tras horas de asambleas donde se discutió y se decidió el porvenir del movimiento, el 13 y 14 de diciembre tras una mesa con el gobierno nacional exigida y conquistada al calor de la movilización estudiantil se logró un acuerdo provisional con la destinación de: I) aproximadamente 4,5 billones de pesos en los próximos 4 años, II) diferentes mesas técnicas, III) reforma del ICETEX IV) reformas constitucionales enfocadas en blindar y garantizar el presupuesto de la educación pública en el país y, V) reformar los formatos, misión y sentido de las revistas indexadas y del saber en el país. Aunque se entiende por la gran mayoría de las y los estudiantes que la reivindicación de una educación publica no se limita a tan solo la financiación, se comprende que sin esta no es posible la conquista de las diferentes reivindicaciones como es la calidad, autonomía, autogobierno, entre otras reivindicaciones del movimiento estudiantil. Y más claramente que sin la construcción de un país basado en la justicia social y no en el interés particular no se podrá lograr una verdadera educación que se acople con las grandes necesidades de nuestro pueblo y no así de los grandes capitales. El porvenir del movimiento estudiantil se basará en la administración de las victorias de finales del año 2018 y la puesta en marcha de la articulación en la construcción alternativa de un paro cívico nacional donde se confluya las necesidades de los estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas, resistencias territoriales, entre otras capas de la sociedad que exigen un país que garantice una vida digna y con soberanía nacional diseminada por un activo y determinante poder popular.Conclusión

El país se enfrenta a un contexto bastante preocupante con el regreso de la extrema derecha al poder con lo cual hemos visto el recrudecimiento de la violencia física y estructural, además de usar el miedo para aumentar y fortalecer su poder. Ante este panorama y entendiendo el contexto internacional de crisis económica que repercutirá de igual forma en el contexto nacional, se hace urgente la constante manifestación y articulación de la sociedad colombiana, pues será el pueblo en las calles quien realmente le podrá hacer frente a las políticas austeritarias y autoritarias de este gobierno que ya se han implementado y las que están por venir.Bibliografía

Bowles, S., & Herbert, G. (2014). EL PROBLEMA DE LA TEORIA DEL CAPITAL HUMANO: UNA CRITICA MARXISTA. Revista de Economía Critica , 220-228. Congreso de Colombia. (28 de Diciembre de 1992). Ley 30 de 1992. Obtenido de SISTEMA DE INFORMACIÓN NORMATIVA, JURISPRUDENCIAL Y DE CONCEPTOS:http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34632 Correa , P., & Pardo, T. (29 de Abril de 2017). Los Andes, ¿la universidad pública más costosa del país? Obtenido de El tiempo: https://www.elespectador.com/noticias/educacion/los-andes-la-universidad-publica-mas-costosa-del-pais-articulo-691584 Estrada Alvarez, J. (29 de 07 de 2006). Espacio Critico. Obtenido de Las reformas estructurales y la construcción del orden neoliberal en Colombia: http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/artcls/a0261_je_refesturcturales.pdf Sistema Universitario Estatal . (Diciembre de 2012). DESFINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA. Obtenido de Sistema Universitario Estatal :https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-341914_archivo_pdf.pdf Sistema Universitario Estatal. (Julio de 2018). Sistema Universitario Estatal 2016-2018. Obtenido de Sistema Universitario Estatal: https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/Informe-presidencia-SUE.pdfEl sistema de educación superior en Colombia: ¿La educación como derecho o mercancía?

23 de febrero de 2019Este proceso de convertir la educación superior en servicio y por ende en mercancía es reflejo de la profundización y radicalización del sistema socioeconómico capitalista en la década de los años 70, que será consolidada y constitucionalizada en varios países de nuestra américa en la década de los años 90 del siglo XX con la imposición de un sistema neoliberal en el que se pretende ampliar al máximo la mercantilización de cualquier espacio de relacionamiento de las personas con el fin de generar una ampliación del mercado para posibilitar una mayor acumulación de capital. (Estrada Alvarez, 2006)

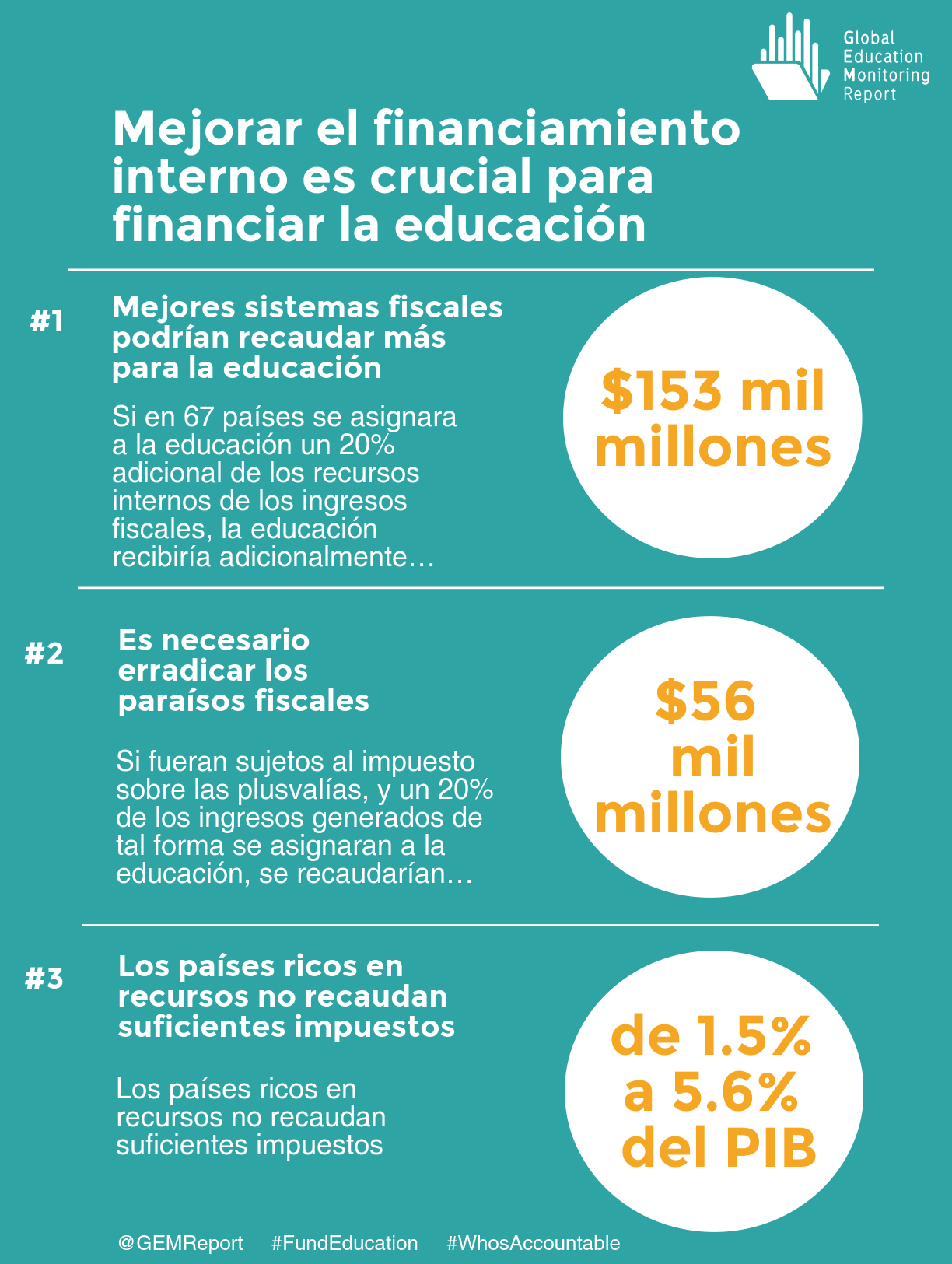

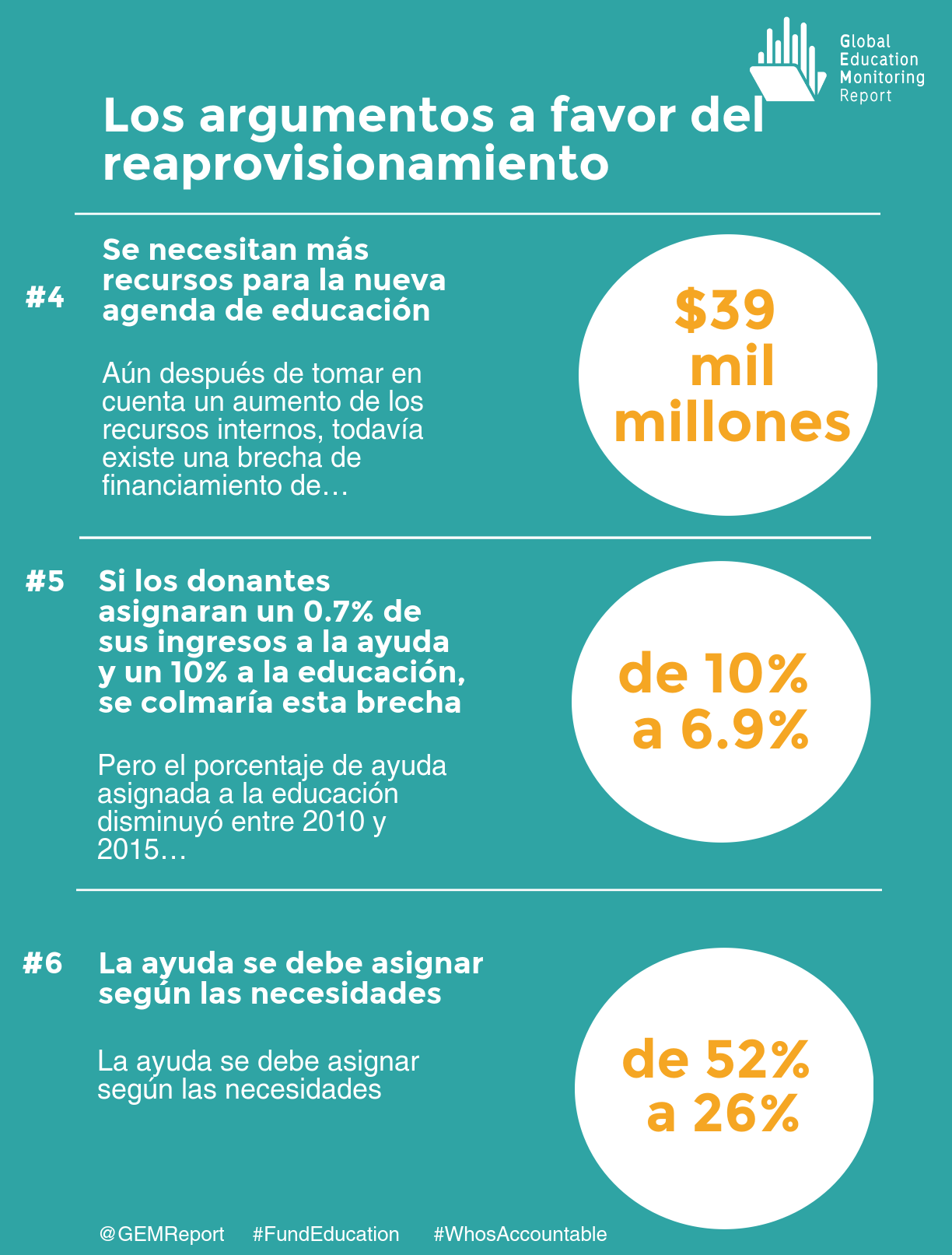

Las dos metas clave de la financiación pública de la educación figuran en el Marco de Acción de la Educación 2030, que propone que los gobiernos asignen:

Las dos metas clave de la financiación pública de la educación figuran en el Marco de Acción de la Educación 2030, que propone que los gobiernos asignen:

El desglosar la cifra global muestra hasta qué punto necesitamos aumentar la presión sobre los gobiernos para cumplir con las metas.

Durante el período 2013-2016, 33 de los 128 países con datos sobre ambos indicadores –o uno de cada cuatro– no alcanzaron los objetivos de financiamiento de la educación, dedicando menos del 4% del PIB a la educación y asignando menos del 15% de su gasto público total a la educación. Estos incluyen países de bajos ingresos, como Gambia y Guinea, así como países de altos ingresos, como Japón y Qatar. Los países de ingresos medios, como Azerbaiyán, que dedicó el 2.6% del PIB y el 7.4% del gasto público total a la educación, y Líbano, que dedicó un 2.6% y 8.6%, respectivamente, tampoco cumplieron con las metas.

El desglosar la cifra global muestra hasta qué punto necesitamos aumentar la presión sobre los gobiernos para cumplir con las metas.

Durante el período 2013-2016, 33 de los 128 países con datos sobre ambos indicadores –o uno de cada cuatro– no alcanzaron los objetivos de financiamiento de la educación, dedicando menos del 4% del PIB a la educación y asignando menos del 15% de su gasto público total a la educación. Estos incluyen países de bajos ingresos, como Gambia y Guinea, así como países de altos ingresos, como Japón y Qatar. Los países de ingresos medios, como Azerbaiyán, que dedicó el 2.6% del PIB y el 7.4% del gasto público total a la educación, y Líbano, que dedicó un 2.6% y 8.6%, respectivamente, tampoco cumplieron con las metas.

Hay una dimensión positiva de esta noticia. Entre 2010 y 2015, alrededor de uno de cada cuatro países aumentó el gasto en educación en proporción al PIB por más de medio punto porcentual, de los cuales seis por al menos dos puntos porcentuales, incluidos Bhután, Malawi, Níger y Zimbabwe. Por otro lado, uno de cada seis países redujo sus gastos en más de medio punto porcentual, de los cuales dos por al menos dos puntos porcentuales, Santo Tomé y Príncipe y Timor-Leste. Rwanda y la República Unida de Tanzania, que también redujeron sus gastos, han caído por debajo del umbral del 4%.

Sin embargo, no vamos a centrarnos únicamente en el volumen del gasto, que no es la única medida de éxito. Si el gasto es ineficiente o no llega a los beneficiarios previstos, el incrementarlo no ayudará a alcanzar las metas de educación. Nuestro Informe GEM 2017/8,

Hay una dimensión positiva de esta noticia. Entre 2010 y 2015, alrededor de uno de cada cuatro países aumentó el gasto en educación en proporción al PIB por más de medio punto porcentual, de los cuales seis por al menos dos puntos porcentuales, incluidos Bhután, Malawi, Níger y Zimbabwe. Por otro lado, uno de cada seis países redujo sus gastos en más de medio punto porcentual, de los cuales dos por al menos dos puntos porcentuales, Santo Tomé y Príncipe y Timor-Leste. Rwanda y la República Unida de Tanzania, que también redujeron sus gastos, han caído por debajo del umbral del 4%.

Sin embargo, no vamos a centrarnos únicamente en el volumen del gasto, que no es la única medida de éxito. Si el gasto es ineficiente o no llega a los beneficiarios previstos, el incrementarlo no ayudará a alcanzar las metas de educación. Nuestro Informe GEM 2017/8,  Sin embargo, el financiamiento que se necesita para la Educación 2030 también debe generarse de la ayuda de los donantes. Volviendo a una propuesta presentada en 1969, se anticipa que los donantes de OCDE CAD asignen un 0.7% del producto nacional bruto a la ayuda, una meta que se endosó un año después en una resolución de la ONU y, más recientemente, en la Agenda de Acción de Adís Abeba de 2015. Pero en 2015, solo 6 de 29 donantes de OCDE CAD cumplieron con la meta de 0.7%. Colectivamente, los países CAD dedicaron un 0.3% del producto nacional bruto a la ayuda, una cifra que se ha mantenido constante durante décadas.

Si los donantes de la OCDE y los donantes no tradicionales cumplieran con la meta y asignaran un 10% de su ayuda a la educación, la brecha de financiamiento se colmaría. Sin embargo, la educación ha ido cayendo en la lista de prioridades: en 2015, el porcentaje dedicado a la educación cayó por sexto año consecutivo a un 6.9% de la ayuda total.

Además de la cantidad de ayuda proporcionada por los donantes, es importante, por supuesto, saber cómo se gasta.

El

Sin embargo, el financiamiento que se necesita para la Educación 2030 también debe generarse de la ayuda de los donantes. Volviendo a una propuesta presentada en 1969, se anticipa que los donantes de OCDE CAD asignen un 0.7% del producto nacional bruto a la ayuda, una meta que se endosó un año después en una resolución de la ONU y, más recientemente, en la Agenda de Acción de Adís Abeba de 2015. Pero en 2015, solo 6 de 29 donantes de OCDE CAD cumplieron con la meta de 0.7%. Colectivamente, los países CAD dedicaron un 0.3% del producto nacional bruto a la ayuda, una cifra que se ha mantenido constante durante décadas.

Si los donantes de la OCDE y los donantes no tradicionales cumplieran con la meta y asignaran un 10% de su ayuda a la educación, la brecha de financiamiento se colmaría. Sin embargo, la educación ha ido cayendo en la lista de prioridades: en 2015, el porcentaje dedicado a la educación cayó por sexto año consecutivo a un 6.9% de la ayuda total.

Además de la cantidad de ayuda proporcionada por los donantes, es importante, por supuesto, saber cómo se gasta.

El