“La priorización de escuelas privadas en detrimento de un sistema público es un obstáculo al derecho a la educación”

3 de diciembre de 2013En entrevista, el coordinador de la Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT), William Thelusmond comenta los principales desafíos para la realización del derecho humano a la educación en Haití. Lea a continuación

¿Cuáles son los mayores desafíos a la realización del derecho humano a la educación en Haití?

Thelusmond – Haití representa un caso muy particular pues en este país la privatización de la enseñanza ha representado históricamente un grave problema. Antes aún de los sismos que afectaron el país en enero de 2010, la situación era alarmante: el 85% de las escuelas de Haití eran privadas. El problema de la educación privada es un tema omnipresente en el país.

Como se sabe que la población no puede pagar y hay miles de niños, niñas, jóvenes y adultos fuera de la escuela, el actual gobierno ha tomado como prioridad principal la búsqueda por la gratuidad de la educación – lo que no se está concretizando de manera general y sistemática aunque los gobiernos anteriores ya hubieran empezado a discutir el tema también. Sin embargo, tanto las políticas gubernamentales como la cooperación internacional en general se basan para incluir a estos estudiantes en la compra de becas en escuelas privadas y no en la ampliación y fortalecimiento del sistema público, lo que es un problema. De otra parte, se permite que las escuelas públicas del país también les cobren a las y los estudiantes cuotas escolares de inscripción y gastos preliminares a principios del año lectivo, lo que viola el principio de la gratuidad.

La presidencia actual y la anterior se han rehusado a publicar una ley para disminuir y reglamentar las obligaciones escolares aunque el Parlamento ya la haya aprobado desde hace más de dos años. Se habla sobre la gratuidad de la educación, pero no se comenta la necesidad de que haya calidad en la educación. Asimismo, hay un gran descompás con relación a los datos que se manejan en la política educativa. A veces las cifras que se utilizan están sobrestimadas. Un Ministro de Educación del país perdió su cargo por haber dicho que los beneficiarios del programa presidencial eran menos de 200 mil en vez de más 1 millón y 200 mil que menciona la campaña oficial.

Es decir, el desafío es de gran magnitud. El hecho de que la cooperación internacional financie el apoyo e inclusive la construcción de escuelas privadas en detrimento de un sistema educativo público imposibilita que la mayor parte de la población haitiana pueda ir a la escuela. En ese contexto, tenemos el desafío de aclararle a la opinión pública lo que pasa realmente en la educación pública del país. Otro desafío se refiere al hecho de que en los últimos cinco años se han empleado varias/os docentes que no tienen formación ni titulación para la docencia.

Por ello, actualmente los sindicatos de maestras/os del país luchan para que se les ofrezca y se exija formación a las personas que actualmente ejercen la docencia. Existen también normalistas que no logran titularse.

¿Qué logros alcanzó la sociedad civil hasta el momento respecto a la garantía del derecho humano a la educación en el país?

Thelusmond – Podemos decir que desde el 1986 hasta ahora hubo un avance significativo en la educación. Hasta hace poco tiempo la cantidad de personas analfabetas/os en Haití era del orden del 80 o 90%. Ahora ese porcentaje es alrededor del 50%. El último Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano de 2013 muestra el 48,7%. Se trata de un número todavía elevado, pero hubo una mejoría, que sólo se hizo posible porque las organizaciones sociales la reivindicaron. Además, en el pasado, hubo gobiernos con más sensibilidad social que alcanzaron algunos logros para la educación del país. El problema es que, en ese recorrido, se preocuparon únicamente con la masificación de la educación, sin ponerle atención al tema de la calidad. Aun así para nosotros hubo un aumento representativo en el acceso a la educación, que resultó de la movilización de organizaciones sociales y personas. Pero es importante destacar que a pesar de ello la educación en el país sigue siendo muy deficiente.

Otro logro importante es que actualmente el tema de la defensa del derecho a la educación es el eje de la agenda del debate público en el país. Todos están discutiendo y opinando sobre este asunto, lo que prácticamente no existía hace unos diez años. La mayor preocupación por el tema también resulta del poder de presión de la sociedad civil organizada.

¿Cuáles fueron las principales actividades de movilización social e incidencia política que realizó la REPT en 2012?

Thelusmond – A principios del año pasado, discutimos la Ley de Educación, que se había aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados. Articulamos una campaña de información sobre esa ley por todo el país. Para eso fuimos a todos los departamentos de Haití, donde nos encontramos a poblaciones campesinas y organizaciones de barrio, entre otras comunidades, para explicarles el contenido de la ley y pedirles que se manifestaran y se movilizaran, por la sanción estatal a esa normativa.

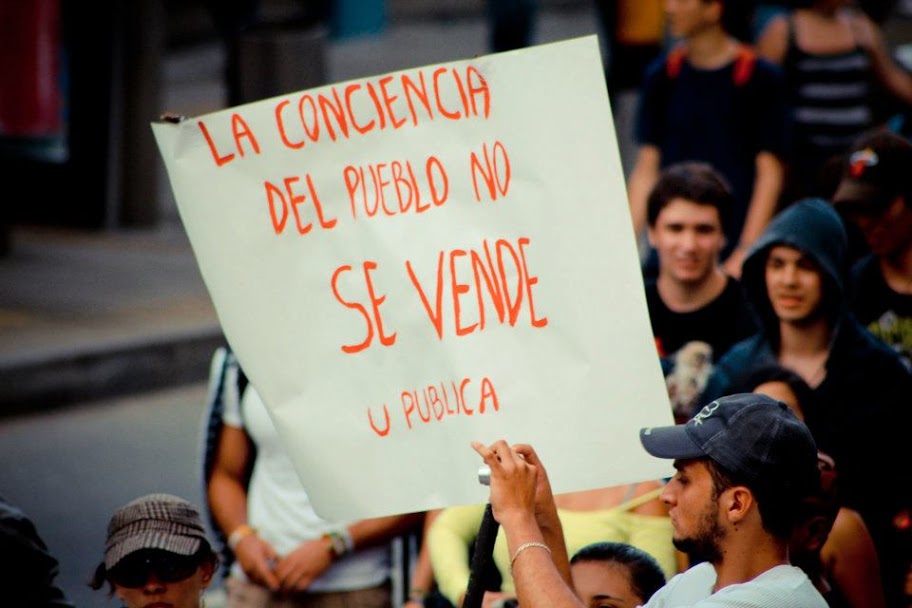

Empezamos como REPT a debatir el contenido de esa ley y, simultáneamente, se realizaron diversas manifestaciones públicas por su aprobación, apoyadas por la coalición. Otro foco de acción de la REPT es informar a la población sobre la situación actual de la educación y las políticas públicas de educación en el país. Para hacerlo utilizamos las siguientes estrategias: debates públicos presenciales, producción y distribución de documentos, explicitación del tema a través de la radio, organización y participación en marchas y protestas, búsqueda de otros medios de difusión y movilización de la ciudadanía para que reivindiquen su derecho a la educación.

Para el futuro tenemos la intención de desarrollar un trabajo de observación y análisis de las políticas públicas de educación y también de lo que pasa respecto a ese derecho en la vida cotidiana de las escuelas y de la comunidad educativa. Queremos producir investigaciones, dando a conocer sus resultados a la población, para que de esa manera podamos hacer denuncias y propuestas bien fundamentadas. Ese es uno de los ejes de trabajo en que queremos ahondar. También anhelamos seguir defendiendo la descentralización de la educación para que todas las políticas, los proyectos y los recursos en educación lleguen a cada localidad del país.

Privatización de la Educación en América Latina y Caribe

28 de noviembre de 2013 El documento reúne tendencias, reflexiones y desafíos para la sociedad civil que lucha por fortalecer a la educación pública en América Latina y el Caribe. Es una síntesis de los debates del Seminario “Privatización de la Educación en América Latina y Caribe” (Santiago de Chile, 28-29 de mayo de 2012; iniciativa: CLADE y Open Society Foundations – PERI). Descárgalo aquí

El documento reúne tendencias, reflexiones y desafíos para la sociedad civil que lucha por fortalecer a la educación pública en América Latina y el Caribe. Es una síntesis de los debates del Seminario “Privatización de la Educación en América Latina y Caribe” (Santiago de Chile, 28-29 de mayo de 2012; iniciativa: CLADE y Open Society Foundations – PERI). Descárgalo aquí

Ana Lucía: “Lo difícil para seguir estudiando fue pues lo económico, falta de plata”

A continuación, vea el relato de Ana Lucía, quién cuenta que la cuestión financiera ha sido la mayor dificultad para seguir estudiando

Yo me llamo Ana Lucía. Tengo … bueno, nascí en 1960… pues… tengo 52 años. Lo difícil para seguir estudiando fue pues lo económico, falta de plata. Faltó que alguien me apoyara para seguir estudiando. Estudié hasta quinto de primaria, entrando a primero y como entré a nocturna ya en Bogotá me asustó un poco.Un hermano que era el que me estaba apoyando para estudiar me decía que quería que fuéramos doctoras, que nos especializáramos en algo de doctoras. No se pudo, porque éramos siete hermanos y mi mamá ya era quien respondía por papá y mamá. La única hermana que estudio fue la última. Alcanzó hasta el bachillerato, consiguió el novio y allí quedó.

(más…)

Tribunal Superior de Bangladesh sostiene demanda judicial contra el cobro de cuotas excesivas en centros educativos privados

La corte emitió una orden a las autoridades del país, exigiendo que aseguren el cumplimiento del límite del cobro establecido por el gobierno para el ingreso en los centros educativos privados

Fuente: Campaña por la Educación Popular (CAMPE)

El 14 de noviembre, en una sentencia histórica, el Tribunal Superior de Bangladesh sostuvo que las escuelas privadas del país que no cumplen las directrices del gobierno respecto al cobro de las cuotas de ingreso y otros pagos dentro del límite fijado por el gobierno, podrán ser acusadas por la corte. Esta es una conquista de la sociedad civil, tras diversas acciones de incidencia realizadas por la Campaña para la Educación Popular (CAMPE), miembro de la Campaña Mundial por la Educación (CME) en aquél país. (más…)

Ensino superior privado: a força de grandes empresas e as consequências para a educação brasileira

Responsáveis pela formação de 73% de todos os alunos matriculados no ensino superior brasileiro, instituições privadas se expandem em um sistema educacional com pouca ou nenhuma regulamentação e com padrões questionáveis de ensino

Fuente: Observatório da Educação

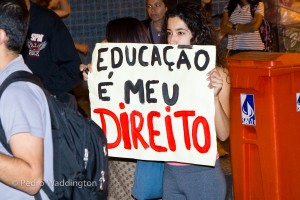

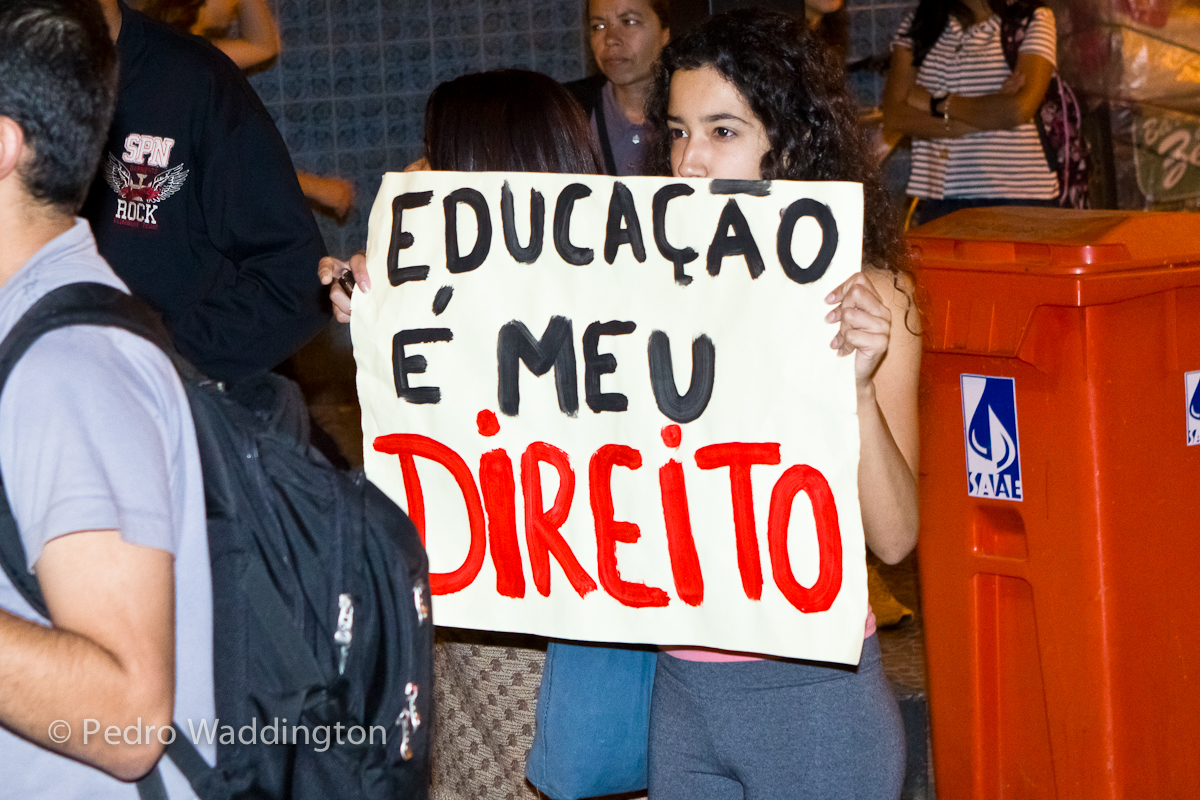

- Foto: Pedro Waddington

Após 10 anos ensinando alunos de Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, a professora Olga (nome fictício) já passou por quatro organizações deste nível de ensino. Uma entre mais de 200 mil docentes destas IES no Brasil, ela expõe o receio de perder seu emprego – mesmo não tendo carteira assinada -, mas reforça a importância de reivindicar melhores condições de trabalho junto com a categoria da qual faz parte. (más…)

CLADE participa en debate internacional respecto a los impactos de la privatización sobre los sistemas educativos

13 de noviembre de 2013El panel “Comprendiendo las implicaciones sociales de la privatización de servicios educativos – perspectivas regionales y globales” se realizó durante el XV Congreso Mundial de Educación Comparada, en Buenos Aires

Entre los días 24 y 28 de junio de 2013, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participó en el XV Congreso Mundial de Educación Comparada, realizado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La Campaña se sumó a los debates del panel titulado “Comprendiendo las implicaciones sociales de la privatización de servicios educativos – perspectivas regionales y globales”, donde enfatizó la importancia de la garantía de los derechos humanos y la incompatibilidad entre el paradigma de derechos y las tendencias hacia la privatización en y de la educación.

Representada por su coordinadora general, Camilla Croso, la Campaña fue invitada al Panel por la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización de la Educación (PERI), de Open Society Foundations. También participaron Hugh McLean (Open Society Foundations), quien habló sobre las tendencias mundiales de privatización desde la mirada de PERI internacional; Keith Lewin (Universidad Sussex), que abordó la relación entre los bienes públicos y la justicia social en África; María Khan (Asociación Asia Pacífico Sur por la Educación Básica y de Adultos – ASPBAE), que trató de la privatización de la educación y las alianzas público-privadas en Asia y en el Pacífico Sur[descargue aquí su ponencia]; y Susan Robertson (Universidad de Bristol), quien coordinó los debates.

Camilla Croso comentó los impactos de la privatización de la educación desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, reafirmando la educación como un derecho humano, con base en el contenido de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1948. Camilla criticó la privatización de la educación, definiéndola como una forma de mitigar el espacio y el debate públicos, así como la diferencia, la pluralidad, la ciudadanía, los actores colectivos y los intereses públicos.

Asimismo, cuestionó la transferencia de actividades, responsabilidades y procesos públicos a las instituciones privadas y la mercantilización de lo público, que priorizan intereses privados.

De otra parte, enumeró dos tipos de privatización: la exoprivatización (transferencia de competencias públicas al sector privado) y la endoprivatización (introducción de valores y prácticas del sector privado en la gestión estatal), destacando casos identificados en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, subrayó políticas y leyes a favor de la exoprivatización en Perú, Colombia, Chile, Brasil y, especialmente, Haití, donde el 90% de las escuelas son privadas y solamente el 17% de la educación básica se encuentra bajo la responsabilidad del Estado.

“La privatización de la educación genera impactos sociales negativos que son clave, como la segmentación y el aumento de las brechas sociales; la discriminación social, racial, de género, contra la población rural, etc.; la individualización y mitigación de los actores colectivos; la subvaloración, el desapoderamiento y el tratamiento de las y los estudiantes y docentes como productos, y el aumento de la criminalización de los movimientos sociales”, comentó. [Descargue aquí la ponencia de Camilla Croso].

Sobre el Congreso

Bajo el lema “Nuevos tiempos, nuevas voces. Perspectivas comparadas para la educación”, el XV Congreso Mundial de Educación Comparada tuvo el objetivo de compartir expresiones académicas respecto a los profundos cambios que se están produciendo tanto a nivel mundial, como en cada una de las regiones y que enmarcan la actualidad de la educación y de los sistemas educativos.

En Filipinas, coaliciones de todo el mundo participaron en taller sobre la privatización de la educación

En el encuentro, se abordaron las alianzas público-privadas, el pago de vouchers por los Estados para la financiación de la educación en escuelas privadas, la educación privada de bajo costo y la busca de lucro de las corporaciones que ven la educación como mercado

Del día 1º al 3 de agosto de 2013, la Campaña Mundial por la Educación (CME) realizó el taller internacional “Privatisation in and of education, and the right to education: building critical research skills” [Privatización en la y de la educación: construyendo aportes de investigación crítica], en Manila, Filipinas, con el apoyo de la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización de la Educación (PERI), de Open Society.

En el encuentro, se discutió el contexto actual de las políticas educativas que implican en distintos grados de privatización de la educación y temas como las alianzas público-privadas, el pago de vouchers (bonos o títulos que garantizan la asignación de recursos) por los Estados para la financiación de la educación en escuelas privadas, las instituciones educativas privadas de bajos costos y el interés de las corporaciones que ven la educación como mercado, dándole seguimiento a debates políticos prominentes en ámbito internacional.

Para la CME, dichas tendencias impactan negativamente la igualdad y la equidad en los sistemas educativos y ponen en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos. Por ello, algunos de los objetivos del taller fueron comprender investigaciones y datos disponibles sobre la privatización de la y en la educación, impulsando estudios desde la sociedad civil sobre el tema.

En el taller, se debatió puntos como “Tendencias de Privatización de la Educación y Globalización”; “La investigación crítica y la defensa de la Educación (iniciativas de diferentes actores sociales)”; “La lógica de la intervención privada en la educación a partir del estudio de casos”, “Habilidades para la investigación del tema de la privatización de la educación” y “La Educación vista como un Mercado, a partir del estudio de casos”.

Estuvieron presentes alrededor de 60 representantes de la sociedad civil de Asia, África, Países Árabes, América Latina y Europa, académicos/as y representantes docentes afiliados/as a la Internacional de la Educación en distintos países .

“Hablar hoy de privatización de la educación implica abordar un fenómeno complejo, extendido y peligroso. Decimos que es complejo porque tiene muchos puntos diversos de análisis. No puede abordarse en su plenitud sin reconocer entonces su complejidad. Extendido, porque lo encontramos casi en todo el mundo y de maneras que, si bien tienen particularidades, tienen muchas más semejanzas y puntos de contacto entre sí. Peligroso por lo que está poniendo en juego en las sociedades de las que formamos parte y en las cuales vivimos”, dijo Alberto Croce, representante de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) y de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), quien atendió al encuentro.

Durante el taller, se analizaron los fenómenos de privatización exógena (transferencia de competencias públicas al sector privado) y privatización endógena (introducción de valores y prácticas del sector privado en la gestión estatal), así como la crecente actuación de grandes consultorías y fundaciones empresariales en todo el quehacer de la política pública, como en el diseño e implementación de evaluaciones educativas, el desarrollo de currículos y materiales didácticos, capacitación de maestras y maestros, fijación de reglas y modelos para políticas educativas, etc.

También se observó que las alianzas público-privadas se han extendido con fuerza por casi todo el mundo y que esto se ha reflejado en los documentos elaborados alrededor de la Agenda de Desarrollo Post-2015 (a remplazar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de Educación Para Todos), que adoptan una postura privatista y cuestionadora de la Educación gestionada por los Estados.

“Desde la década de los 90, el neoliberalismo buscó reposicionar al sector privado a partir de reafirmar al mercado como el gran regulador de los intereses y del dinamismo de la sociedad. Si bien en América Latina y en algunos países de otras regiones quedó bastante claro de que esta aproximación resultó desastrosa para sus sociedades, en la mayoría del mundo desarrollado, el paradigma no se cambió sino que, por el contrario, se reforzó”, afirmó Alberto Croce.

La presidenta de la CME y coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso, estuvo presente en el encuentro. “El seminario internacional fue un hito para la Campaña Mundial, pues promovió reflexión colectiva, dialogo y aprendizaje entre los socios de la CME de todos los continentes, alrededor de una temática clave para quienes defendemos los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias. Los y las participantes salieron con una mayor comprensión de las distintas formas de privatización en el mundo, así como de los actores que las impulsan y los intereses por detrás. Eso fortalece nuestra acción de incidencia colectiva”, comenta Camilla.

Más informaciones sobre el taller, así como materiales escritos y audiovisuales sobre la privatización en y de la educación se encuentran en el enlace: http://www.campaignforeducation.org/es/campanas/privatizacion (en inglés)

Realización. Campaña Mundial por la Educación (CME), Universidad Autónoma de Barcelona, Asociación para la Educación Básica y de Adultos en Asia y Sul del Pacífico (ASPBAE) y E-NET Filipinas, con el apoyo de la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización de la Educación (PERI), de las Fundaciones Open Society.

OCDE: Chile es el país con menor gasto público en educación

Chile tiene un 57,9% de gasto público en los cuatro niveles de educación, y un 42,1% de gasto privado. Finlandia encabeza la lista con un 97,6%

Fuente: Cooperativa.cl

Un informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó un balance de la educación en el mundo, de acuerdo a la proporción de adultos con título universitario y el gasto público y privado.

Chile tiene un lugar particular en el informe replicado por RT: es el país con menor gasto público en los cuatro niveles de educación (pre-primaria, primaria, secundaria y superior), con un 57,9 por ciento frente a los otros 33 países que son parte de la organización. Finlandia es el país con mayor gasto público, con un 97,6 por ciento. (más…)

A privatização da governança: um declive escorregadio entre múltiplos grupos de interesse

Fonte: Por Mandeep Tiwana | Artigo publicado pela primeira vez em RightingFinance, autorizada sua reprodução| Tradução e revisão: María Mercedez Salgado e #Contracorriente

O Relatório sobre o Estado da Sociedade Civil 2014 da CIVICUS, baseado nas contribuições de algumas das principais vozes da sociedade civil no mundo, alerta para os riscos da governança global estar sendo determinada por interesses privados influentes.

O Relatório sobre o Estado da Sociedade Civil 2014 da CIVICUS, baseado nas contribuições de algumas das principais vozes da sociedade civil no mundo, alerta para os riscos da governança global estar sendo determinada por interesses privados influentes.

As grandes corporações transnacionais estão passando por cima das tentativas de regulamentação feitas pelas autoridades nacionais. Muitos dos piores atos de repressão contra a sociedade civil são praticados contra ativistas que buscam a justiça ambiental e a proteção dos direitos à terra, contrariando as poderosas indústrias da construção, ao agronegócio e às indústrias extrativas, que se beneficiam dos favores do Estado.

O ressentimento contra as forças do fundamentalismo de mercado também está levando a uma profunda frustração diante da sobreposição de interesses e conluios entre as elites políticas e econômicas. Em quase todos os países do mundo, vemos uma profusão de políticos/as mantendo grandes interesses empresariais, economicamente poderosos, voltando-se para a política como uma forma de proteger sua riqueza. As decisões políticas tomadas em benefício dos interesses da elite econômica estão gerando protestos ao redor do mundo, como mostraram os casos do Brasil, Turquia e África do Sul no ano passado. Em comparação com a sua própria falta de voz, ativistas nesses países viram que os interesses privados têm acesso privilegiado às esferas de tomada de decisão política. Viram os Estados abdicando de suas responsabilidades para terceirizar serviços básicos e vender itens do domínio público a interesses privados, mitigando, em consequência, o processo de prestação de contas (accountability).

Como revelam as contribuições ao relatório da CIVICUS, é crescente a tendência dos grandes negócios a encarar o setor público como uma fonte de lucro. Observa-se que a frase “parcerias entre múltiplos grupos de interesse” vem sendo escolhida como uma forma de disfarçar o crescente envolvimento do setor privado com atividades relacionadas ao desenvolvimento. Um argumento comum utilizado é que o setor público é ineficiente, daí a necessidade de adquirir eficiência através da privatização. Essa linha de pensamento apresenta graves problemas.

Em primeiro lugar, a ideia de ajustar o setor público para cumprir seus objetivos através de melhores mecanismos de governança é descartada sem que seja devidamente testada. O pressuposto arraigado de que o setor privado aporta mais eficiência necessita passar por uma revisão crítica, levando em conta as enormes margens de lucro das empresas privadas, às custas do setor público.

Em segundo lugar, a transferência dos serviços públicos para a esfera privada reduz o potencial de prestação de contas (accountability) a ser exercido pelos cidadãos e cidadãs. Órgãos da esfera pública são assim protegidos do escrutínio direto, aumentando o potencial da corrupção. Em terceiro lugar, a parceria na prestação de serviços gera influência da elite na política, o que em última análise trabalha em detrimento dos interesses da maioria. O potencial de acesso privilegiado que permite aos parceiros privados acessar diretamente as gestoras e gestores das políticas é uma fórmula para o nepotismo na sociedade.

Finalmente, a redução rápida do setor público que se encontra em marcha, a fim de acomodar os interesses privados, equivale a uma abdicação da responsabilidade de parte do Estado e, de fato, a uma traição do contrato social entre a cidadania e o Estado. Impostos e outras formas de contribuição financeira são pagos aos governos na expectativa de que estes Irão fornecer serviços essenciais de qualidade às cidadãs e aos cidadãos, a um custo acessível. Quando tais serviços são terceirizados e quando se permite que sejam transformados em uma outra fonte de lucros, em favor dos interesses da elite, é certo que haverá insatisfação pública.

Mandeep Tiwana é o Diretor de Políticas e Pesquisa da Aliança Global da Sociedade Civil, CIVICUS. Este post é baseado em uma análise anteriormente publicada por Open Democracy.

Com 98% dos alunos na rede pública, Finlândia é referência em educação

28 de octubre de 2013“A ideia básica da educação tem sido a igualdade”, afirma o professor finlandês Matti Salo.

Fonte: Terra Educação

A tão sonhada educação gratuita e de qualidade é realidade na Finlândia. Líder do ranking global Pisa (sigla em inglês para Programa Internacional de Avaliação de Alunos) em 2012, o país nórdico tornou-se um modelo de educação para o resto do mundo. Em um sistema em que a escola é obrigatória, cerca de 540 mil alunos estudam por nove anos, desde os sete, nas chamadas escolas secundárias. Antes disso, a escola é voluntária, mas quase todos os pais usam desse direito. Praticamente 100% dos jovens completam o período exigido, e 98% estudam em escolas públicas.

Os segredos da educação na Finlândia são vários e estão inseridos em uma conjuntura histórica e cultural que deve ser levada em conta. No entanto, o próprio Ministério da Educação e Cultura indica o caminho que pode ser seguido em qualquer país: um sistema educacional uniforme, professores altamente competentes e autonomia para as escolas.

A Finlândia já foi mais pobre e sem a alta tecnologia que possui hoje. Mas os finlandeses sempre acreditaram que era preciso incentivar a educação, ainda mais se tratando de um país pequeno que hoje conta com 5,4 milhões de habitantes, menos de 3% da população do Brasil. A profissão de professor é historicamente respeitada e valorizada. Em 1921, foi definido que independente da classe social, todos tinham direito à escola. Há quase quatro décadas foi implementado o estudo compulsório e desde então é exigido o grau de mestre para professores.

“A ideia básica da educação tem sido a igualdade”, afirma o professor finlandês Matti Salo. Trata-se de um reflexo da estratégia nórdica de estado de bem-estar social, afirma. A reforma educacional ocorrida nos anos 1970, buscou exatamente acabar com a distinção que havia entre um sistema de ensino curto para todos e um mais longo, que levava ao ensino superior. “Isso era contra a ideia de democracia em nossa sociedade”, diz Salo. Para buscar uma uniformidade no ensino, os finlandeses tiveram que se dispor a pagar altos impostos, ressalta. De fato, a Finlândia tem uma das maiores cargas tributárias do mundo – a oitava, 25% maior que a brasileira.

A equidade do sistema se dá em dois níveis. Em um deles, procura-se garantir, através de um repasse de verbas, a mesma qualidade de ensino na capital Helsinque ou em uma pequena cidade do interior. Em outro, busca-se a igualdade dentro de sala de aula. Suely Nercessian Corradini, diretora pedagógica do colégio paulista Vital Brazil, visitou escolas finlandesas para sua tese de doutorado. Ela destaca a importância dada às aulas de reforço. Grupos de alunos que não conseguem acompanhar as aulas vão sendo reintegrados às classes com o apoio de um professor treinado especialmente para isso, durante até dois anos. As dificuldades são identificadas logo no início, mesmo na escola primária, e trabalhadas. O esforço em incluir esses alunos é fator decisivo na hora do Pisa.

O governo finlandês ainda fornece refeições e material escolar de graça. “Isso é uma das coisas mais importantes. Faz uma enorme diferença na aprendizagem ter o almoço grátis”, diz Salo. As instituições de ensino devem ser próximas das casas das crianças, caso contrário há transporte disponível. O professor destaca também o bom investimento em saúde, com psicólogos escolares, assistentes sociais e enfermeiros disponíveis.

Ser professor é status

Ao contrário do que muitos pensam, valorizar o professor não é somente pagá-lo bem. Segundo relatório da OECD (sigla em inglês para Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o salário mensal do professor finlandês fica entre US$ 2,5 mil e US$ 4 mil (entre R$ 5,5 mil e R$ 8,8 mil) – um salário médio para o padrão nórdico. Tatiana Britto, consultora legislativa do Senado Federal para educação afirma: “O salário é baixo, mas é de classe média europeia. Ninguém acha que vai ser rico sendo professor, mas vai viver bem, com estabilidade e férias um pouco mais longas”.

Silvia Mutanen é brasileira, casada com finlandês, e há quase dois anos atua como professora de crianças menores de sete anos na Finlândia. Para ela, se o salário não é dos mais altos, o ambiente de trabalho é bom. Dois fatores contribuem para isso: a autonomia dos professores e a sua valorização.

Apesar de a recompensa financeira não ser um grande atrativo, a procura pela profissão é enorme. Segundo o Ministério da Educação, apenas um em cada dez candidatos a entrar na universidade para ser professor são aprovados. “Por ser uma carreira concorrida, ela desperta o desejo. E com isso eles atraem os melhores egressos do Ensino Médio”, afirma Suely. Assim, a profissão vai se valorizando frente à sociedade. Salo diz que a popularidade da profissão se deve a uma tradição de respeito à educação. O grupo qualificado que consegue entrar na graduação continua a contar com um ensino sólido. A formação, que inclui mestrado, busca proporcionar um excelente conhecimento da língua e de matemática, uma boa capacidade de comunicação e a compreensão do papel social da profissão.

Autonomia do professor

Ter professores de qualidade permite ao governo dar liberdade para os docentes. O professor Mati Salo diz que, mesmo que o Conselho Nacional de Educação e as autoridades locais deem algumas orientações, as escolas têm autonomia em compor o currículo, e os professores têm liberdade metodológica para colocá-lo em prática. “Isso motiva os professores e permite a inovação”, afirma. Suely ressalta que o currículo nacional especifica somente os objetivos gerais e cada instituição complementa o currículo em conjunto com os professores. Uma tarde por semana é dedicada a planejar e elaborar o currículo. “Aqui na Finlândia o professor tem total liberdade pra preparar sua aula, ele pode escolher os livros, o material, os recursos a serem utilizados. Há uma grande autonomia cercada de confiança e apoio”, conta a professora Silvia. “O professor não vai apertar parafuso, mas formar pessoas”, diz Tatiana.

A liberdade se dá também aos alunos. Não há períodos integrais, com muitas lições e tantas avaliações quanto no Brasil. Ainda assim, não é possível dizer que não haja pressão aos estudantes. Tatiana diz que, nos anos iniciais, o ensino é realmente mais lúdico, sem deveres de casa, mas há seriedade. “Eu visitei uma escola em semana de provas, com meninos de nono ano, totalmente voltados para aquilo. Todo mundo enfileirado, com o professor fiscalizando”, diz. O que não existe, de fato, é uma grande avaliação externa, um exame nacional. Para Salo, a avaliação não tem função de dividir os melhores alunos dos outros, mas ajudar a desenvolver métodos de ensino que apoiem os estudantes.

Mesmo com tudo isso, a preocupação dos educadores finlandeses é atrair os jovens para a escola. Salo relata que os estudantes, principalmente, em graus mais elevados, precisam se interessar mais. É necessário fazê-los perceber que podem influenciar na vida escolar.

O investimento e a preocupação em formar bons professores ajudam a colocar a Finlândia no topo do Pisa, mas a educação não é papel só da escola. Segundo Silvia, o contexto social e cultural do país faz da escola complemento e apoio do que a criança já traz consigo de casa.