Educación argentina durante la pandemia: ¿Cómo está el acompañamiento de las trayectorias educativas de los y las estudiantes?

5 de febrero de 2021Un inicio de desconcierto, luego una segunda etapa de trabajo virtual poco ordenado y confuso, seguido de un tercer momento en donde mejoraron y se organizaron las propuestas educativas, para llegar a un cuarto momento de gran cansancio y desazón por lo virtual, con un fuerte crecimiento de la desvinculación entre la escuela y los/as estudiantes, con la que se llegó al final del año. Ese es un recorrido frecuente de muchas/os educadoras, educadores y estudiantes en Argentina, observado y analizado por el estudio recién lanzado “Trayectorias en Foco – Ciclo federal de intercambios”.

De iniciativa de la Fundación Voz, miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), en alianza con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), la Fukó, Horizonte 2050 y Unicef, la publicación sistematiza una serie de encuentros y diálogos con actores del sistema educativo de las distintas regiones del país y presenta los aportes recogidos entre el 10 de septiembre y el 8 de octubre de 2020. Participaron funcionarios y funcionarias del nivel secundario a cargo de gestionar las escuelas, supervisores/as, directores/as y referentes de organizaciones de la sociedad civil, así como adolescentes y jóvenes de redes que nuclean a los centros de estudiantes de todo el país, organizados en tres regiones geográficas y en nueve encuentros.

“Nuestra intención fue prestar atención, en el marco que nos planteaba la situación creada por la pandemia COVID 19, a uno de los aspectos que considerábamos cruciales respecto de la amplia gama de problemáticas que se estaban generando: el acompañamiento de las trayectorias educativas de los y las estudiantes”, se afirma en el documento.

Una de las cuestiones observadas en la sistematización es el hecho de que desde las escuelas se pasó de un proceso más individual de trabajo docente a un trabajo más colaborativo en los últimos meses del año. “Se fueron desarrollando metodologías más activas y participativas buscando capturar más la atención y el interés de los y las estudiantes con propuestas pedagógicamente mejores. El crecimiento del trabajo en equipo y la redefinición y valorización de algunos de los roles internos en las escuelas es otro aspecto que cabe subrayar. Especialmente de aquellos que tienen asignada la responsabilidad de acompañar trayectorias educativas, los cuales existen, con distintos formatos, en varias jurisdicciones”.

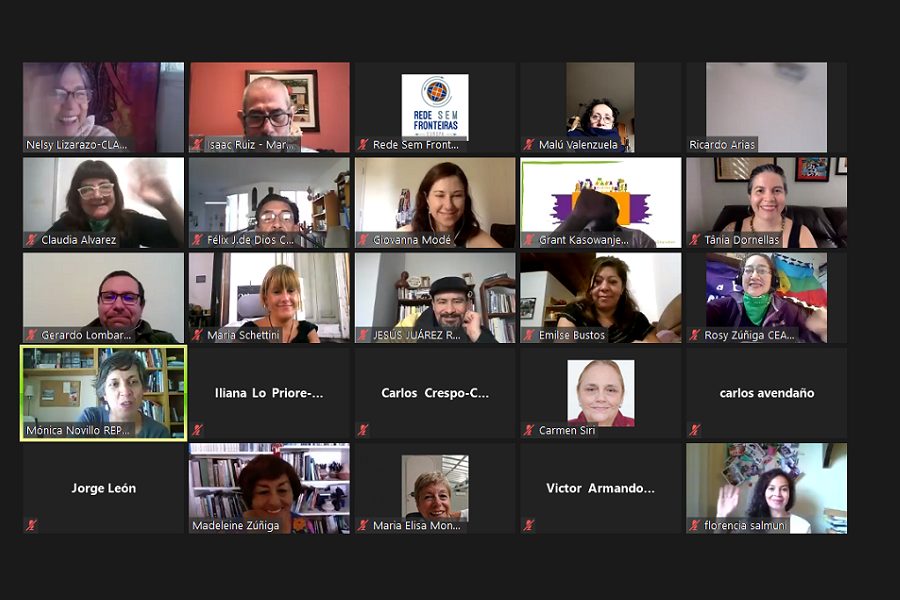

Sesionó en el Foro Social Mundial 2021 la Asamblea “Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos”

1 de febrero de 2021Con la participación de un centenar de delegadas/os de organizaciones que convergen en torno a la educación como derecho humano, se realizó este sábado (30) en el marco del Foro Social Mundial (FSM) 2021 la asamblea autogestionada «Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos».

La actividad fue organizada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Agencia Pressenza, la Red Espacio sin Fronteras, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), la Organización Mundial para la Educación Preescolar (Omep) y Fe y Alegría.

En la apertura, abrió el diálogo Grant Kasowanjete, coordinador global de la Campaña Mundial por la Educación, quien puntualizó en la necesidad de asegurar un mayor financiamiento para la educación pública en los países del Sur global como uno de los principales desafíos para efectivizar el derecho humano a la educación.

De manera certera, señaló que “por cada dólar que llega en concepto de ayuda desde el Norte global, diez dólares son sustraídos a través de la deuda externa y otros mecanismos”, lo cual erosiona los erarios públicos y desfinancia el sistema, ya que el 90% de los presupuestos para la educación provienen de recursos propios.

Por su parte, Nelsy Lizarazo, desde la coordinación general de CLADE, enfatizó en la profundización a partir de la pandemia de la brechas de desigualdad preexistentes y un refinamiento de la estratificación y exclusión del trayecto educativo en sectores sociales con carencias de acompañamiento, conectividad o equipamiento adecuado, destacando las poblaciones rurales, migrantes, indígenas y personas con discapacidad, entre otras.

A su vez, indicó cómo ante la situación los gobiernos han entregado millonarias sumas de dinero y datos a las corporaciones, información que alimentará el negocio ya enorme de estas multinacionales de tecnología. Agregó además que la emergencia ha supuesto una mayor precarización de la condición docente con reducciones de presupuesto, disminución de salarios, una mayor carga laboral a lo que se suma la presión psicológica producida por el esfuerzo de los educadores para dar respuesta y superar las dificultades que supuso el reto tecnológico y pedagógico de educar a distancia.

A partir de estas caracterizaciones, se lanzó a modo de disparador la pregunta sobre los aprendizajes, fortalezas y desafíos identificados en este transcurso.

En una primera ronda de intervenciones se señalaron aspectos claves como la falta de infraestructura y la necesidad de desarrollo tecnológico comunitario con independencia de las grandes plataformas corporativas, el daño generado por la exclusión de millones de niños del proceso educativo o la disfuncionalidad de una planificación educativa homogénea ante la complejidad de realidades diversas.

Entre los aprendizajes se valoró la capacidad imaginativa de los educadores que lograron sobreponerse a condiciones adversas, la propensión al conocimiento de las niñas y niños más allá de la institucionalidad, la importancia del diálogo y el trabajo conjunto entre la escuela, padres y comunidad, el rol de la educación comunitaria junto a la incidencia favorable de los proyectos políticos progresistas frente al fracaso del sistema neoliberal.

La asamblea continuó su reflexión colectiva en relación a la agenda prioritaria de las regiones y lo común en dichas agendas.

En diálogo fluido y propositivo, los participantes indicaron que la lucha debe conducir ante todo, ante la violencia imperante en distintos territorios, a garantizar el derecho a la vida. Asimismo, a superar la inequidad en los niveles educativos entroncados en el sistema social, a ofrecer espacios educativos seguros, libres de agresión y abuso para niñas y niños al tiempo de fortalecer un nuevo relacionamiento social no depredador.

También se señaló la necesidad de impulsar una revolución política-pedagógica frente a las agendas neoliberales, potenciar el diálogo intergeneracional, en especial en relación a los adultos mayores y la importancia de implementar la Educación Sexual Integral como mecanismo para superar la violencia sexual que se ejerce contra niñas, adolescentes y las mujeres en general.

Por otra parte, se recalcó entre las prioridades globales la lucha para que el Derecho a la Educación no sea minimizado, la defensa y fortalecimiento del sistema público y contrarrestar la falacia de que los sistemas privados son mejores, la superación de la desigualdad y la discriminación educativa y la garantía de un adecuado financiamiento para la educación desde una perspectiva de derechos humanos.

A la hora del análisis de posibles ejes transversales para la acción común, se puso el acento en la indivisibilidad de los derechos humanos y en consecuencia, se propuso promover alianzas amplias entretejiendo luchas con las agendas de los demás derechos al tiempo de contribuir a fortalecer la organización y movilización social. Por otra parte, se remarcó la trascendencia de continuar con la generación de conocimiento conectándolo con mensajes y campañas que movilicen demandas.

Del mismo modo, se deslizó en el debate la sugerencia de un mayor intercambio sobre las modalidades utilizadas para visibilizar las buenas prácticas y lograr incidencia efectiva en relación a las reivindicaciones planteadas.

Entre las propuestas de acción conjunta se sugirió la creación de un observatorio, promover la educación liberadora en presencia del centenario de Paulo Freire, abrir los espacios para la expresión de las nuevas generaciones y la idea del Buen Vivir. Es preciso una sacudida de la acción política para repensar la educación en clave feminista y de equidad socioeconómica y articular las fuerzas para superar la enfermedad no solo física sino también de carácter mental que sufre la humanidad.

Finalmente la Asamblea aprobó un texto para ser propuesto e incluido en la declaración final del Foro Social Mundial 2021.

“En el marco del presente FSM 2021, nos sumamos a la agenda de transformación en el ámbito global, articulada a los diversos campos de la lucha social y por derechos, reconociendo el rol catalizador que tiene la educación. La pandemia evidenció las desigualdades históricas dentro y fuera de los sistemas educativos, afectando a mujeres, niñas; personas con discapacidad; personas refugiadas y migrantes; comunidades indígenas; poblaciones rurales, entre otras. Evidenció asimismo la brecha digital y las respuestas de los gobiernos a ella, así como la necesidad de la construcción de una estrategia de soberanía digital.

A través de sistemas públicos de educación fortalecidos, es necesario resistir a las amenazas de las políticas de austeridad fiscal, endeudamiento de los países y al recorte del financiamiento de la educación, bien como a las múltiples tendencias de privatización. Desde la primera infancia, pasando por las juventudes y garantizando la educación de personas adultas, es imprescindible, en la post pandemia, replantear el sentido y finalidad de la educación, en un horizonte de búsqueda por los derechos de los pueblos y superación del patriarcado. Un modelo heterogéneo e intercultural, transformador e inclusivo; basado en el diálogo y seguro para las comunidades; valorando sus conocimientos y saberes locales, así como la colaboración solidaria y el compromiso con la protección de la vida.”

Grabación del evento:

Derecho humano a la educación desde los movimientos será tema de asamblea en el Foro Social Mundial 2021

21 de enero de 2021 Identificar conjuntamente, en un diálogo amplio y diverso, las claves de la lucha común por el Derecho Humano a la Educación, siempre en intersección con otros derechos, dando continuación al vínculo y a las acciones con otras regiones y actores. Este es el objetivo de la asamblea autogestionada “Hacia una Agenda Global: El Derecho Humano a la Educación desde los Movimientos”, que se llevará a cabo el sábado, 30 de enero, de 10:00 a 12:00 (GMT-3).

Identificar conjuntamente, en un diálogo amplio y diverso, las claves de la lucha común por el Derecho Humano a la Educación, siempre en intersección con otros derechos, dando continuación al vínculo y a las acciones con otras regiones y actores. Este es el objetivo de la asamblea autogestionada “Hacia una Agenda Global: El Derecho Humano a la Educación desde los Movimientos”, que se llevará a cabo el sábado, 30 de enero, de 10:00 a 12:00 (GMT-3).

La asamblea es organizada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Agencia Pressenza, la Red Espacio sin Fronteras, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Organización Mundial para la Educación Preescolar (Omep) y Fe y Alegría. El evento será transmitido por las páginas de Facebook e Youtube de la CLADE. Se realizará en español y contará con traducción simultánea para portugués, inglés y francés.

Haz tu inscripción para el evento

Acción CLADE: Foro Social Mundial 2021

Sobre el Foro Social Mundial 2021

El Foro Social Mundial es un espacio abierto de encuentro para: intensificar la reflexión, realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre intercambio de experiencias y articular acciones eficaces por parte de las entidades y los movimientos de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo y, también, empeñados en la construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra.

Considerando la situación de pandemia mundial, la edición 2021 del Foro Social Mundial será virtual. La propuesta es un ensamblaje de varias ideas y parte de la experiencia de foros presenciales, mezclada con las potencialidades del virtual.

Entérate más

CLADE empieza 2021 con dos nuevos miembros

19 de enero de 2021Desde su XI Asamblea Regional, realizada entre los meses de octubre y noviembre de 2020, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) cuenta con dos nuevos miembros para empezar 2021: el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (Fovede) y la Red por el Derecho a la Educación del Paraguay.

Venezuela – Siendo un espacio plural para el diálogo entre maestros, maestras, profesores/as, académicos/as, familias, comunidades y decisores, el Fovede busca construir colectivamente el futuro de la educación pública, gratuita, popular, científica y de calidad en Venezuela.

Paraguay – Creada en julio de 2018, la Red por el Derecho a la Educación del Paraguay reúne organizaciones gremiales de docentes y de estudiantes, de los niveles secundario y universitario, así como otras ONGs y personas investigadoras y profesionales de la educación con deseos y preocupaciones acerca de la educación paraguaya. Tiene como objetivo el fortalecimiento de la educación liberadora para la formación de personas libres y capaces para ejercer sus derechos y obligaciones, en una patria soberana, con libre determinación sobre su proceso de desarrollo.

Paraguay – Creada en julio de 2018, la Red por el Derecho a la Educación del Paraguay reúne organizaciones gremiales de docentes y de estudiantes, de los niveles secundario y universitario, así como otras ONGs y personas investigadoras y profesionales de la educación con deseos y preocupaciones acerca de la educación paraguaya. Tiene como objetivo el fortalecimiento de la educación liberadora para la formación de personas libres y capaces para ejercer sus derechos y obligaciones, en una patria soberana, con libre determinación sobre su proceso de desarrollo.

Sobre la CLADE y su membresía

La CLADE es una red plural de organizaciones de la sociedad civil, con presencia en 18 países de América Latina y el Caribe, que impulsa acciones de movilización social e incidencia política para defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado. Conozca nuestros miembros.

La educación es una obligación del Estado y factor habilitante para el ejercicio de otros derechos

9 de diciembre de 2020 “El derecho a la educación es una obligación central de los Estados nacionales. Esa exigencia debe ser actualizada en un contexto de desembarco de los medios virtuales, contenidos digitales y de asedio a la escuela presencial”, afirma la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en su Declaración Final de la XI Asamblea Regional CLADE.

“El derecho a la educación es una obligación central de los Estados nacionales. Esa exigencia debe ser actualizada en un contexto de desembarco de los medios virtuales, contenidos digitales y de asedio a la escuela presencial”, afirma la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en su Declaración Final de la XI Asamblea Regional CLADE.

El documento es el resultado de reflexiones y debates realizados durante la XI Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que se llevó a cabo de modo virtual entre el 13 de octubre y el 26 de noviembre y contó con una amplia participación de organizaciones miembros de la CLADE, representantes estudiantiles y docentes, movimientos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores/as y académicos/as.

Con el tema “Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia”, la Asamblea se realizó en un contexto en el que nuestra América Latina y Caribe y el mundo entero enfrentan las consecuencias de la pandemia provocada por el Covid-19 y contó con transmisiones en vivo semanales sobre las temáticas desarrolladas por la CLADE para analizar la actual coyuntura regional e internacional y trazar estrategias para la efectiva implementación del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe en el contexto de la post pandemia.

“La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, sus foros nacionales, redes regionales y ONGs internacionales que la integran han realizado un gran esfuerzo desde que comenzó la presente crisis, para acompañar procesos que garanticen los derechos de los pueblos, para reflexionar sobre las consecuencias de la pandemia, para denunciar la profundización de la desigualdad y para alentar el compromiso de la comunidad educativa a no bajar los brazos ante la difícil situación que se fue agravando”, argumenta el documento.

Clases presenciales y privatización educativa

A través del documento, la CLADE afirma “que la pandemia demostró la importancia de la presencialidad en la educación y en los aprendizajes a lo largo de toda la vida, porque aprender es un acto relacional, que necesita del diálogo, del abrazo y del hacer en los territorios y que, cuando la virtualidad es indispensable, debe también garantizar el derecho humano a la educación, en todo lo que este significa”.

La CLADE también llama la atención sobre la agudización del proceso de privatización de la educación. “Conocimos un nuevo modelo de privatización (familias, estudiantes y docentes asumiendo el coste de equipos y conexión), estratificación estudiantil (a partir de las posibilidades o no de conexión) y cientos de miles de estudiantes imposibilitados de continuar su trayecto educativo en estos contextos. Esta situación amenaza con mantenerse y expandirse con los anuncios de modelos híbridos de enseñanza”, afirma.

En este contexto, la CLADE insta a que “los Estados garanticen el acceso universal y público al internet como un derecho, y no como una mercancía. Desarrollando plataformas virtuales propias y abiertas, que garanticen nuestra soberanía en materia de tecnología educativa”, además de asumir “su rol de garante de los derechos humanos, considerando la indivisibilidad de los mismos y a la educación como factor habilitante para el ejercicio de otros derechos, para disminuir las desigualdades y para lograr que nuestras sociedades sean más justas e igualitarias”, entre otras acciones.

Lee el documento completo aquí

Sobre la XI Asamblea Regional de la CLADE

Durante las siete semanas en las que se llevó a cabo la Asamblea Regional, la CLADE y su membresía realizaron más de 10 paneles y debates sobre la educación latinoamericana y caribeña. A continuación están los enlaces de los videos de los paneles, debates de las sesiones internas, documentos y presentaciones hechas durante toda el evento.

13/10 – Panel de apertura: Jóvenes y derecho a la educación en América Latina y el Caribe

20/10 – Panel: Derechos desde el principio

27/10 – Panel: Educación de Personas Jóvenes y Adultas

03/11 – Panel: Desigualdades, inclusión y educación

10/11 – Panel: Educación Pública en Riesgo: Privatización, Financiamiento, Docentes

17/11 – Panel: Rasgos de la coyuntura internacional en la pandemia y post pandemia”

19/11 – Panel: Derechos humanos y educación

Del 23/11 al 26/11

- Video – Sesión interna – 23/11

- Vídeo Sesión Interna – 24/11

- Video – Sesión interna – 26/11

- Síntesis de los paneles temáticos

- De la garantía del derecho al cumplimiento del ODS4 en el siglo XXI

- Educación, pandemia y post pandemia: una mirada desde la membresía de CLADE

- Educación, privacidad y transparencia: una encrucijada de derechos

- Panorama institucional y fortalecimiento de la Red CLADE

- Informe Narrativo – 2018-2020

- Declaración Final de la XI Asamblea Regional CLADE

Nuevo Comité Directivo

En la XI Asamblea, se realizó un balance del Plan Estratégico Cuatrienal 2018-2020 de la CLADE. En el encuentro también se eligió el nuevo Comité Directivo, compuesto por seis representantes de los foros nacionales, dos de las redes regionales y dos de ONGs internacionales, además de la coordinadora general. El Comité ahora tiene la siguiente composición:

- ActionAid

- Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica

- Campaña Argentina por el Derecho a la Educación

- Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación

- Campaña por el Derecho a la Educación de México

- Federación Internacional Fe y Alegría

- Oxfam IBIS

- Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina

- Reagrupación Educación para Todos y Todas Haití

- Coordinadora General de CLADE

La pandemia hace lupa de la vulneración a los derechos, también el de educación

27 de noviembre de 2020La necesidad de una nueva narrativa que no naturalice la vulneración de derechos, la lucha contra la privatización y la desfinanciación del derecho humano a la educación son temas que se han debatido esta semana por organizaciones sociales de 18 países en la región. La pandemia hace lupa de la vulneración a los derechos, también el de educación, evidenciado en todos los sentidos las brechas que vivimos en América Latina y El Caribe.

La justicia fiscal es una de las propuestas que desde las organizaciones sociales ayudaría al cumplimiento de la agenda en favor del bienestar común, recordando que una de las prioridades sería la asignación de los Estados de al menos 6% del Producto Interno Bruto para la inversión educativa, sin embargo esto se ve amenazado con la contracción económica global derivada de la pandemia.

Educación para la no violencia, la inclusión y la organización social en la defensa de los derechos humanos, así como la escuela como entorno de protección son parte de las claves para la defensa de la educación en el continente y el Caribe.

Diálogo en el marco de la XI Asamblea la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con Nelsy Lizarazo, Coordinadora General de la CLADE; Jesús Juárez de Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) y Elizabeth Robert coordinadora de la comunidad de práctica de OXFAM en educación para ALC.

Enlace para descargar: Voces sobre la Mesa – 27 Noviembre 2020

Niñ@s estudiantes no fueron tomados en cuenta por los gobiernos para enfrentar la pandemia.

17 de noviembre de 2020La pandemia no sólo desnudo la precariedad de los sistemas de salud y educación de nuestros países latinoamericanos sino también puso en cuestionamiento la forma cómo los gobiernos enfrentaron la pandemia. ¿Qué nivel de consulta hubo a la población, a todos los sectores de la sociedad? ¿Era necesario hacerlo? Víctor Giorgi, director del Instituto interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos (OEA), considera que sí y advierte que este importante sector de la población no fue tomado en cuenta. Lamenta que la pandemia haya convertido a los estudiantes infantes en una especie de robot producto de la virtualidad cuando la cercanía, el contacto constituyen poderosos elementos de aprendizaje. Esta y otras ideas nos comparte en la siguiente entrevista realizada por nuestra compañera María Cianci Bastidas en el marco de la XI Asamblea Regional CLADE que en su agenda discute el tema de los Derechos Humanos, riesgo de precariedad en la pandemia.

Producción: María Cianci Bastidas – Hugo Ramírez. Coordinación general ALER

Escucha la entrevista completa aquí:

Perú: ¡Exigimos la renuncia de Merino!

15 de noviembre de 2020“Tras los últimos acontecimientos, los miembros de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación reiteramos nuestro compromiso con la democracia en el Perú y exigimos la inmediata renuncia del cuestionado Presidente Manuel Merino de Lama y su gabinete ministerial. La CPDE une su voz al clamor de toda la ciudadanía que demanda la renuncia de un presidente que nunca debió asumir el cargo”, declaró la CPDE en un pronunciamiento publicado el 14 de noviembre.

El lunes pasado, 9 de noviembre, el presidente Martín Vizcarra fue destituido y Manuel Merino de Lama, presidente del congreso peruano, ha juramentado como presidente del país. Según informaciones de Pressenza, Merino de lama es “un personaje que cada vez que ejerció un cargo público ha sido sindicado por actos de corrupción y cuya agonizante representatividad se evidencia con los 5 271 votos que recibió para ser electo. Usó su cargo de presidente del congreso para promover un primer intento de vacancia en alianza con Keiko Fujimori, actualmente con prisión domiciliaria y lideresa del partido Fuerza Popular, investigado por lavado de activos en el marco de una organización criminal”.

La CPDE, en su pronunciamiento, también llama la atención para el Congreso del país. “no perdonamos la irresponsabilidad de un Congreso insensible a los duelos e incremento de la pobreza a consecuencia de la pandemia de la que es víctima el país y e mundo entero, al haber provocado la grave crisis política que atravesamos en estos momentos y ha cobrado ya dos injustas muertes”.

>> Lee el pronunciamiento aquí.

Protestas: muerte y violencia

Según Pressenza, el golpe de Estado en Perú ha movilizado los jóvenes de Perú, que están realizando protestas diarias en todo el territorio y contra el gobierno del nuevo mandatario Manuel Merino, quien se ha convertido en uno de los políticos más impopulares del país, tras haber orquestado la destitución de Vizcarra desde el Parlamento.

En respuesta, hubo represión policial que resultó en dos muertes y heridos. En carta publicada hoy, 15 de noviembre, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) condena “CONDENA enérgicamente el asesinato de dos ciudadanos peruanos producto de la represión policial extrema contra la ciudadanía que reclama en las calles y plazas la renuncia del señor Manuel Merino nombrado presidente a través de un golpe parlamentario. La actuación de las fuerzas del orden ha dejado además un centenar de heridos, incluidos periodistas, sin que las autoridades del nuevo gobierno hagan algo por detenerlo pese a la preocupación advertida en días anteriores por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en América del Sur”.

Para ALER, lo que ocurre en Perú es la consecuencia de una actuación irresponsable del Congreso Nacional que en medio de una grave crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, y con elecciones generales ya convocadas para abril del 2021, vacó al Presidente Vizcarra, valiéndose del artículo 113, inciso 2, que refiere incapacidad moral permanente. Presuntos actos de corrupción en las que habría incurrido el depuesto mandatario sirvieron como argumento para vacarlo por un Congreso desprestigiado, pues 68 de sus 130 miembros están implicados en investigaciones judiciales.

“Frente a los lamentables hechos ocurridos en las últimas horas, ALER exige el respeto a la vida de todos los peruanos y peruanas, al tiempo de recordar que la protesta ciudadana es un derecho reconocido por la Constitución Política del Perú; como también, el derecho a la libertad de expresión, de prensa y a la movilización pública pacífica”, afirma la Asociación en nota.

>> Lee la nota aquí.

El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe también publicó en su página del facebook una nota de repudio exigiendo la inmediata renuncia de Merino. “Muertes y varios heridos enlutan a nuestro país. Es el costo de la insurgencia de los pueblos frente al golpe de Estado institucional que nos quieren seguir imponiendo, es el costo por la dignidad que no puede quedar impune”, se dice en el documento.

La nota solicita la inmediata respuesta a los responsables de estos asesinatos, al gobierno golpista de Manuel Merino, al Primer Ministro, al Ministro del Interior y al comando que estuvo a cargo de las operaciones.

“Exigimos la renuncia de Manuel Merino, y la instalación de un gobierno popular de transición que posibilite los mecanismos necesarios para resolver esta situación de caos que de ninguna manera podrá resolverse reemplazando a Merino por otro congresista servidor del régimen golpista, que sólo busca mantener las medidas neoliberales que se profundizan cada día, y que niega los mínimos derechos a millones de compatriotas”

>> Lee el texto completo.

Educación pública en riesgo: Hacia la XI Asamblea Regional CLADE

9 de noviembre de 2020¿Cuáles son los riesgos en los que se encuentra la educación pública en el contexto de pandemia?

Catarina de Almeida Santos: La educación pública, y hablando sobre todo de Brasil, tiene como riesgos en primer lugar que muchos niños/as y jóvenes adolescentes están sin acceso a la educación, dependen de la infraestructura de la escuela y en ese momento tenemos falta de acceso a tecnología, de condiciones adecuadas en las viviendas, personas en casa que no consiguen insertarse en los procesos de aprendizaje. Son millones de brasileños/as que en ese momento están sin acceso a la educación.

Otros tantos tienen acceso por medio de plataformas privadas. Eso significa colocar en riesgo los datos de la población mediante la apropiación de esos datos por parte de dichas plataformas. Las niñas que están en condiciones de vulnerabilidad ahora están en casa, muchas veces junto a sus agresores y no está la escuela para auxiliar. Tenemos la población indígena, la población quilombola, muchos de ellos sin acceso a la educación.

Por otro lado tenemos un Estado que ha negado el derecho a la educación, cortado el financiamiento y no se ha comprometido con garantizar el derecho a la Educación. Esos algunos de los riesgos que tenemos en Brasil y que muchas veces se repiten en varios países de nuestra América.

Luis Bonilla Molina: Lo que está ocurriendo en el marco del Covid-19 es algo que ya se venía programando. En Incheon 2015 las grandes transnacionales de la tecnología anunciaron que en un horizonte máximo de una década, iban a un modelo de educación virtual.

A pesar de este anuncio, que se hizo ante más de cien representantes de los gobiernos del mundo, los ministerios de Educación de los países hicieron muy poco para garantizar plataformas virtuales propias, repositorios de nube, formación docente adecuada para trabajar en entornos virtuales y para generar contenidos digitales.

Eso ha generado que en los meses de la pandemia ocurran dos fenómenos muy claros. Uno, de un nuevo modelo de privatización, que no se había visto hasta ahora. En el marco de la pandemia fueron las familias, los y las estudiantes, los y las docentes quienes tuvieron que comprar computadores, acceso a internet, planes de datos y el Estado se desentendió de su responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas para desarrollar el Derecho a la Educación.

Pero además, este acceso a internet en el caso de los profesores fue muy difícil que se pudiera alcanzar en un 100% en muchos países. En el caso de los estudiantes, las cifras que manejamos representan una exclusión promedio de casi un 50% en la región que no pudieron ya sea conectarse a Internet o tener capacidad de trabajar en estos entornos de una manera tan rápida. Trabajar de modo virtual para los estudiantes no significa solo acceso a internet y una computadora, que ya es bastante difícil en una región en la que la conexión a internet solo es del 59%, sino que además requiere un acompañamiento muy importante de las familias.

Dada la situación de familias que requieren buscar sus recursos para sobrevivir esto es muy difícil en una región que, según la CEPAL, está alcanzando el 34.7% de pobreza, de la cual 80 millones de seres humanos, en el marco de la pandemia, están en pobreza extrema

Hay nuevos modelos de privatización que tienen que ver con el acceso a equipos, conexión y un nuevo modelo de exclusión, que son aquellos que no pueden trabajar o acceder, lo que plantea nuevos y renovados desafíos para el Derecho a la Educación en la región.

¿Qué experiencias en favor del derecho humano a la educación puede mencionar como un logro de la sociedad civil ante la amenaza de la privatización y la desfinanciación?

Catarina: Aquí en Brasil, la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación organiza un conjunto de entidades, algunas de las cuales no hacen parte pero se organizan en torno a ella. La sociedad civil obtuvo una gran victoria con la enmienda de la Constitución aprobando el Fondo de Manutención y Desarrollo de la Educación Básica (FUNDEB) y Valorización del Magisterio. Al aprobarse esa enmienda constitucional se aprobó el aumento de recursos para la Educación, de participación del Gobierno Federal, de Estados y Municipios en el financiamiento de la Educación.

Gran parte de las matrículas en Brasil dependen del FUNDEB. Fue un gran logro que ahora conseguimos insertar en la Constitución un mecanismo llamado Costo Alumno-Calidad. Nuestras escuelas están en condiciones precarias, no tienen laboratorios, no tienen bibliotecas y el mecanismo Costo Alumno-Calidad garantiza eso. Este mecanismo estaba en la Ley del Plan Nacional de Educación aprobada en 2014, pero el gobierno brasileño nunca la reglamentó. Ahora tenemos el mecanismo del Costo Alumno-Calidad en la Constitución, que es la ley máxima, la ley mayor del país.

Logramos que se apruebe también el mecanismo para valorizar a los profesionales de la Educación, especialmente los profesores. Aprobamos el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica. La aprobación de la Enmienda Constitucional 108 fue una gran victoria de la sociedad civil brasileña, y ahora estamos abocados a que se ponga en práctica y pueda cambiar la realidad de las escuelas brasileñas y de nuestros estudiantes.

¿Cuáles son las demandas urgentes para mejorar las condiciones docentes con este panorama actual?

Luis: Lo primero que hay que subrayar es que los y las docentes, en medio de la pandemia del Covid-19, se encontraron de la noche a la mañana con unas exigencias nuevas de los procesos de enseñanza y aprendizaje, marcados por la virtualidad.

En ese contexto la mayoría de los docentes no habíamos sido formados para trabajar en entornos virtuales, mucho menos para trabajar con contenidos digitales. La primera situación que se nos plantea es que se requiere una actualización de los programas de formación docente, rápidamente, para que se puedan manejar en nuevos entornos de educación. Porque evidentemente, la escuela presencial es insustituible y en la pospandemia volveremos a la escuela presencial.

Pero la escuela presencial también está siendo impactada por la aceleración de la innovación científica y tecnológica y por supuesto que va a tener un componente virtual. Si no resolvemos el tema de la formación rápidamente, corremos el riesgo que sean las transnacionales de la informática las que coloquen los contenidos, los modelos de virtualidad y ahí estaría en peligro la soberanía cognitiva y como en muchos casos está ocurriendo, estaríamos generando un nuevo modelo de educación bancaria virtual.

En segundo término, se ha producido en este marco una profunda sobrecarga laboral de los y las docentes porque, de hecho, los jóvenes no tienen un horario concreto en el cual conectarse. Esto ha hecho que las y los docentes tengan que trabajar en horarios que no son los habituales. Pero además el número de estudiantes por docente que se usa para la actividad presencial, 30, 40 y hasta 50, un docente de bachillerato que tenga cinco o seis secciones con 50 estudiantes cada una, es imposible trabajarlo en entornos virtuales. Hay que plantearse una nueva discusión al respecto.

Y por supuesto, el tema salarial. Esta pandemia puso en evidencia que los sueldos y las condiciones de trabajo de los docentes son muy precarias en América Latina y por eso muchos tuvieron limitaciones para comprar equipos, para la conexión a internet. Por eso es que organizaciones como la CONADU Histórica (Agrupación de docentes universitarios) en Argentina a nivel universitario está exigiendo que los gobiernos paguen los costos de la conexión a internet y de la preparación de los equipos para poder trabajar. Aparte de la CONADU Histórica, también la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, la Federación de Maestros de Puerto Rico están planteando ese desafío.

Quiero destacar para concluir que un hecho importante fue que el sector educativo, fundamentalmente los gremios docentes de la región y del mundo se organizaron junto al pedagógico y al sector popular para celebrar el 25-26-27 de Septiembre el Congreso Mundial de Educación en Defensa de la Educación Pública y Contra el Neoliberalismo Educativo.

Fue un espacio muy importante de convergencia internacional donde se estableció un acuerdo claro de articulación y la convocatoria para el año 2021 a una Marcha global por el Derecho a la Educación que permita pasar de las palabras y los acuerdos verbales a acuerdos concretos de acción.

¿Cómo podemos seguir con esta esperanza, con este esperanzar de Paulo Freire?

Catarina: Pienso que todos nosotros tenemos mucho porqué luchar. Paulo Freire siempre nos enseñó que todo podemos continuar en la lucha, continuar luchando para que la gente tenga otra educación, para que nuestros países sean más inclusivos, sean menos desiguales, sean países en que todo tengan derecho a los bienes que son producidos por nuestros países. Tengo esperanza en la lucha, en la fuerza y la garra de nuestro pueblo. Vamos a vencer los retrocesos que vivenciamos en diversos países en este momento.

Luis: Enseñó Paulo Freire que la esperanza es también un hecho político. Y en la pandemia, lo más significativo, desde mi punto de vista, ha sido el reencuentro maravilloso, alegre, creativo entre docentes, familias, padres y madres de los estudiantes, los estudiantes, en un esfuerzo mancomunado para resolver las limitaciones que implicaba este giro abrupto a la virtualidad.

Ese encuentro ha permitido revalorar el papel de la escuela presencial, sus posibilidades transformadoras de la sociedad y hay que aprovechar ese reencuentro -que bastante nos hacía falta- para entender que desde la educación podemos iniciar un proceso radical de transformación de nuestras sociedades para lograr mayores niveles de justicia, equidad, igualdad, y por supuesto, surgieron también esperanzas en cuanto a juntar narrativas, que no estaban tan claras antes de la pandemia. Hoy el movimiento pedagógico y de familias tienen un interés que se está comenzando a vincular con las agendas feministas, con las agendas ecológicas, lo que hace presagiar que en la pospandemia el movimiento social va a estar mucho más activo en la defensa de una sociedad más justa y como dice el Foro Social Mundial, en la posibilidad de otro mundo.

Escucha la entrevista:

Desigualdades e interseccionalidades: Si no es inclusiva y transformadora, no merece llamarse Educación

5 de noviembre de 2020Si bien las desigualdades de acceso a la Educación mejoraron en América Latina y el Caribe en los últimos 20-30 años, los efectos de la pandemia amenazan con profundizar las injusticias estructurales, haciendo retroceder las posibilidades de capacitación y crecimiento humano de millones de educandos.

¿Qué grupos sufren más? ¿Cómo avanzar? Éstas son preguntas íntimamente relacionadas, que encuentran respuesta a través del concepto y la herramienta de la interseccionalidad.

Sucede que la región no solamente es la más desigual del mundo en términos socioeconómicos, sino que además hay conjuntos humanos en cuyos cuerpos se cruzan múltiples desigualdades.

A la tremenda vulneración de Derechos Humanos básicos que significa la pobreza – que en la mayor parte de los casos es estructural y multidimensional, afectando no solo los ingresos sino otros indicadores de deterioro en la calidad de vida – se suman las discriminaciones y violencias por motivos de género, de proveniencia cultural, la segregación e invisibilización de las personas con discapacidad o las condiciones que deben enfrentar las y los migrantes.

Pandemia y violencia contra las mujeres

La importancia de la Educación como garante de otros Derechos básicos como el derecho a la inclusión, la socialización, la participación o la alimentación se ve hoy coartada por el cierre de las instituciones de educación a causa del brote pandémico. La CEPAL calculó que más de 160 millones de estudiantes han visto interrumpida sus trayectorias educativas. En simultáneo, 85 millones de niñas y niños han dejado de recibir la alimentación a la que accedían en el sistema escolar.

La crisis sanitaria expuso los desniveles existentes en los distintos países en cuanto a infraestructura sanitaria y educativa, al tiempo que hizo visibles las brechas de acceso a tecnología y conectividad al interior de los países. Esta disparidad afectó fuertemente las posibilidades de los sectores vulnerables, al recurrir el sistema a modalidades virtuales de enseñanza.

Del mismo modo, la precarización laboral de amplios sectores, en el marco de un marcado deterioro de la economía real, hace temer por un aumento de la deserción escolar. En particular, las niñas podrían verse afectadas al tener que ocuparse de tareas de cuidado familiar en reemplazo de sus madres ocupadas en la búsqueda de ingresos. Este mandato social de responsabilidad femenina en labores de cuidado, acuñado en matrices sociales patriarcales, continúa siendo uno de los principales impedimentos para la aspiración de sociedades igualitarias.

El contexto de pandemia ha agudizado las violencias contra las mujeres, que sufren de manera cotidiana relaciones de opresión sistémicas a nivel social, familiar e interpersonal.

Los Pueblos Indígenas: Entre la segregación y el riesgo pandémico

En un modo distinto, pero igualmente doloroso, pervive la desigualdad estructural que atraviesa la vida de los más de 800 pueblos indígenas de la región. El distanciamiento, la discriminación, la erosión de la base material y cultural de su existencia por parte de sociedades ancladas en matrices de tipo colonial, negó a estas comunidades ya con anterioridad a la pandemia gran parte de sus Derechos Humanos.

Debido a las altas tasas de desnutrición y la precariedad de la infraestructura, los 60 millones de indígenas de América Latina -un 10% de la población total- han visto agravarse su situación con la coyuntura de riesgo sanitario producida por el Covid-19.

El sistema educativo, lejos de actuar como factor igualador, ha profundizado las desigualdades a través de la segregación cultural, sin permitir a estas naciones desarrollarse según sus propios valores y cosmogonías, ni aportar con su riqueza de saberes al conocimiento común.

Lejos de ello, la historia que se enseña en el sistema escolar tradicional poco habla de la infinita violencia contra los indígenas ni de la brutalidad contra los negros arrancados a la esclavitud desde el África. Violencia y explotación que son la marca indeleble sobre la que se construyó la inequidad actual.

Además de políticas públicas decididas de apoyo, es preciso que exista una educación verdaderamente inclusiva, que utilice modelos pedagógicos diferenciados de acuerdo a los escenarios en los que viven las comunidades indígenas y en cuyo diseño puedan participar los jóvenes y las mujeres de dichas comunidades.

Personas con discapacidad y educación virtualizada

Las personas con discapacidad son otro colectivo estructuralmente aislado en el modelo de un patrón educativo rígido y capacitista, que no las concibe como parte del alumnado regular.

Esta situación de no presencia ni pertenencia alcanza aún una mayor relevancia en el marco de una educación virtualizada por la emergencia pandémica. A las habituales barreras se suman las dificultades de acceso a tecnología adecuada y las dinámicas de clase a distancia que no contemplan necesidades particulares. Sumado a la carencia de personal de apoyo, se ha producido la desconexión de muchas personas con discapacidad de la actividad educacional.

Como contraparte, la situación permitió visibilizar a las personas con discapacidad, hizo posible un trabajo de agrupamiento de estudiantes según su necesidad, ayudó a pensar nuevas formas de evaluar y posibilitó la alternancia de lo sincrónico y lo asincrónico.

Del mismo modo, hizo patente el rol fundamental de la familia como actor central del proceso educativo, de la mano con la escuela y los propios estudiantes, al tiempo que colaboró con una docencia más reflexiva y la recreación de los modos de interactuar.

Precaria situación de migrantes ante crisis sanitaria, educativa y económica

La condición de migrante es otra de las circunstancias en las que la desigualdad se multiplica. La mayoría de estas personas atraviesa la actual crisis sanitaria en un marco de precariedad, al que se suma la crisis educativa. Se mira al migrante como mano de obra, como fuerza de trabajo y no como un ser para la educación.

Muchos migrantes no cuentan con conexión fija a internet, no poseen equipos adecuados ni cuentan con las condiciones de vivienda con privacidad que se adecúen a las modalidades educativas virtuales. A la vulnerabilidad económica, agravada por el alarmante desempleo, a las dificultades lingüísticas y tecnológicas se agrega la carencia de recursos de apoyo pedagógico para los niños y niñas migrantes.

Los Estados deben desarrollar políticas públicas con compromiso social, ético, poniendo el énfasis en la diversidad y la multiculturalidad. Es imperioso producir libros y pedagogía para la pluralidad abandonando una tradición educativa asimilacionista.

Hacia el futuro

Es imprescindible aprovechar la pospandemia para replantear sentido y finalidad de la educación hacia un modelo heterogéneo, diverso, inclusivo, solidario y accesible para todas y todos.

Se necesita dejar atrás una matriz educacional concebida en el período industrial con el fin de disciplinar, estandarizar, cosificar. Un esquema cuya íntima raíz es naturalizar la desigualdad.

Es imperioso resistir las presiones para mercantilizar y privatizar lo público y en particular, el espacio educativo, que son una afrenta directa a la posibilidad de disminuir la injusticia y promover una creciente equidad.

Corresponde abordar sin dilación un tipo de educación intercultural, emancipadora, abierta al otro, al diferente. Construir un horizonte formativo transformador, no reproductor de desigualdades.

Desarrollar un modelo que ayude a desmontar el andamiaje cultural del patriarcado, que conciba la protección de la igualdad como un bien común, como noción profunda y de cotidiana aplicación.

La lucha por el cambio educativo no se inicia ni agota en el ámbito educativo, sino que es una lucha política, en las relaciones interpersonales e intrafamiliares para modificar las relaciones de poder.

En esta lucha, la educación debe tomar partido por los históricamente excluidos, porque una educación que no sea inclusiva, no merece llamarse educación.