“La educación de calidad es la realización de los DDHH en y por la educación”

3 de septiembre de 2021

Como especialista en el área del derecho humano a la educación, es el autor de la tesis “Norma de Calidad de la enseñanza: Desafíos institucionales y Bases para la construcción de una Teoría Jurídica”, en la que analiza el significado de la disposición constitucional sobre la calidad de la educación en Brasil y establece un marco conceptual para el contenido normativo de este principio en relación con la educación básica.

En una entrevista con la CLADE, Ximenes defiende la importancia de discutir la calidad en un momento de impulso a la regulación legal de la calidad de la educación básica en Brasil y en otros países de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, dice: “No podemos caer en la respuesta fácil de establecer solamente normas mínimas de calidad, ya que reduciría la amplia dimensión del derecho a la educación.” Aquí está la entrevista.

Tu investigación tiene como punto de partida la Constitución brasileña, que establece una serie de principios que se tienen que seguir en la educación, como garantía de un estándar de calidad. ¿A qué conclusión llegaste sobre el sentido de esta disposición constitucional en la educación básica?

En el caso del principio constitucional de la calidad estándar de la educación, mi estudio dice que el derecho a la educación básica de calidad es el derecho a la más alta calidad bajo las condiciones existentes. Esto ya contradice la perspectiva tradicional del derecho, que haría un camino contrario: para ser un derecho, sería necesario que sea ejecutable inmediatamente y estar bien definido. Por esta línea de pensamiento, nosotros sólo podríamos considerar un derecho los niveles mínimos que la ley considera como una regla, por ejemplo, el número mínimo de alumnos por clase, cantidad mínima de recursos, las disposiciones mínimas que pueden ser de ejecución inmediata a través de los tribunales. Este enfoque minimalista no da cuenta de una agenda para la realización del derecho a la educación como un derecho humano. Así que invierto esta lógica para argumentar que el derecho a la calidad debe realizarse al máximo, y que el establecimiento de las condiciones básicas mínimas para la concreción de este derecho debería ser un proceso gradual hacia su plena realización.

¿Y cuál sería el contenido del cumplimiento de la plena realización de acuerdo a su investigación?

El contenido del logro de la máxima calidad del derecho a la educación de calidad será determinado de manera interdisciplinaria, y yo establezco esta proposición básica de la interpretación del derecho humano a la educación en base a los instrumentos de derecho internacional, que contienen en gran medida las perspectivas de la comunidad educativa internacional. Lo más legítimo para hablar sobre el contenido de esta máxima calidad es el campo de la educación, y no el campo legal. De ahí que la integración y la interdisciplinariedad son necesarias, dentro de una perspectiva que escapa a la idea del Derecho como ciencia pura, y de un tecnicismo legal centrado en sí mismo.

¿Cuál es, en su opinión, la relación entre educación de calidad y la teoría de los derechos humanos?

La educación de calidad es la que realiza el derecho humano a la educación (DHE), realiza los derechos humanos en la educación y por medio de la educación. En este sentido, contamos con la contribución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, que estipula que el DHE debe tener las siguientes características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. En esta perspectiva ampliada, este es el contenido del derecho a la educación que yo relaciono con los principios constitucionales de la educación presentes en la Constitución Federal.

El derecho a una educación de calidad tiene la dimensión de determinar que el Estado adopte medidas para la realización directa de este derecho, por ejemplo, invirtiendo recursos para garantizar las condiciones de trabajo a las escuelas, pero también implica posiciones fundamentales de derechos humanos que son salvaguardias contra acción arbitraria por parte del Estado o de otros. Por lo tanto, el derecho humano a la educación es también aquel que garantiza el espacio de la libertad académica de los estudiantes y profesores, el derecho a la pluralidad de conceptos pedagógicos, la posibilidad de que la escuela construya con relativa autonomía sus proyectos educativos, etc. Se trata de derechos que sin duda requieren la acción directa del Estado, pero van más alla de esta dimensión: exigen que se den condiciones de autonomía relativa a la escuela y a los estudiantes.

En este sentido, ¿cuál es su opinión sobre los medios y métodos de evaluación externa y estandarizada de la enseñanza? ¿Se podría decir que estos formatos no son suficientes para asegurar y medir la calidad de la educación?

En general, se tiene una opinión contraria a la mía respecto a las políticas que interpretan la calidad de la educación a partir de la estandarización, de la adopción de textos apostillados y de la entrada de los sistemas de educación privados. Entiendo que esta es una interpretación de la idea de la norma de calidad que no se justifica, ya que reduce casi por completo el espacio para la realización de otros principios constitucionales, como el principio de la libertad de enseñanza y el aprendizaje, el principio de la autonomía relativa escuelas y de la pluralidad, que están de acuerdo con la adaptabilidad prevista por el Comité DESC.

El respeto de los derechos humanos en el proceso educativo también es fundamental para comprender y llevar a cabo una educación de calidad. Es decir, no sólo promover ciertas capacidades y habilidades valoradas por el mercado y por las pruebas estandarizadas, la realización de DHE también debe permitir la realización de otros derechos humanos en la educación, por ejemplo, el derecho a la participación y la ciudadanía.

Por otra parte, la realización de los derechos humanos a través de la educación se debe lograr en la medida en que la escuela y el sistema educativo promuevan una cultura de derechos humanos y de lucha contra las desigualdades y las discriminaciones estructurales como el racismo, la dominación de género y la homofobia. Aquí relaciono el derecho humano a la educación con el principio de la igualdad, lo que implica, para la educación, la igualdad de oportunidades y la igualdad de condiciones. En la educación básica, la igualdad de condiciones debe prevalecer pues en esta etapa el derecho humano a la educación se rige por el principio de la universalidad. Esto implica la búsqueda de la eliminación de las desigualdades sociales a través de educación y la promoción de políticas públicas que garanticen condiciones básicas de calidad a todas y todos, y que fortalezcan los segmentos explotados y marginalizados. Una escuela que tiene un buen resultado en el examen PISA, pero que promueve la desigualdad y la segmentación, está interpretando la calidad con estrechez al sobrevalorar una prueba estandarizada.

En tu estudio, tú indicas las dimensiones para evaluar el cumplimiento de una educación de calidad. ¿Cuáles son?

He buscado en la literatura y en los documentos internacionales los factores relacionados con la mejora de la calidad del derecho humano a la educación. Sistematicé la información sobre estas dimensiones de la realización del derecho humano a la educación, que tienen algun nivel de protección jurídica. Ellas son siete: la dimensión de los estudiantes; ambiente escolar; condiciones de infraestructura y suministros básicos; contenido; procesos educativos pertinentes; resultados y la financiación pública. Hoy, sin embargo, hay una tendencia a la definición de las dimensiones jurídicas de la educación de calidad solamente a partir de niveles mínimos.

La Constitución brasileña de 1988 (art. 206, VII) y los tratados internacionales no facultan esta interpretación. En ellos, la educación de calidad es el derecho a recibir la máxima calidad, considerando las sietes dimensiones. Establecer niveles mínimos puede ser importante en contextos en los cuales ni siquiera estos se cumplen, pero el derecho a la educación, y el derecho a reivindicar el derecho a una educación de calidad van mucho más allá. En este sentido, sostengo en este estudio que la realización del derecho humano a la educación de calidad implica la realización de estas dimensiones de manera integrada, para que todas contribuyan con el derecho humano a la educación de calidad en esta perspectiva maximalista, es decir, que todas se realicen al máximo.

Es muy común afirmar que la ley brasileña no protege, no establece cuál es el contenido de la educación de calidad, y que necesitaríamos un estándar más objetivo. Esto no es cierto. Tú encontrarás una gran cantidad de definiciones de cada una de estas dimensiones en el contenido de la legislación brasileña. Lo que pasa es que algunas de estas dimensiones son más detalladas, y otras menos, en términos de contenido jurídico. En verdad sería útil integrar estas dimensiones amplias a un documento jurídico con fuerza normativa, pero para ello tendríamos que huír del intento minimalista y de la homogeinización de los resultados a través de pruebas estandarizadas.

¿Por qué esta financiación es una dimensión importante de la realización de una educación de calidad, y, en consecuencia, cuál sería el impacto de la privatización de la educación en este nivel de calidad?

Elegí incluir la financiación de la educación como una dimensión de su calidad en el contexto específico del debate jurídico sobre este tema en Brasil hoy, que está relacionado con la definición del costo calidad del estudiante (“custo aluno qualidade” en portugués). Este concepto ha sido creado por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y expresa una formulación original que se ha logrado en el país, que acerca el tema del financiamiento al de la calidad. En realidad, esta fórmula somete la lógica de la financiación de la educación a la de la garantía de las condiciones de realización progresiva de la calidad socialmente exigida.

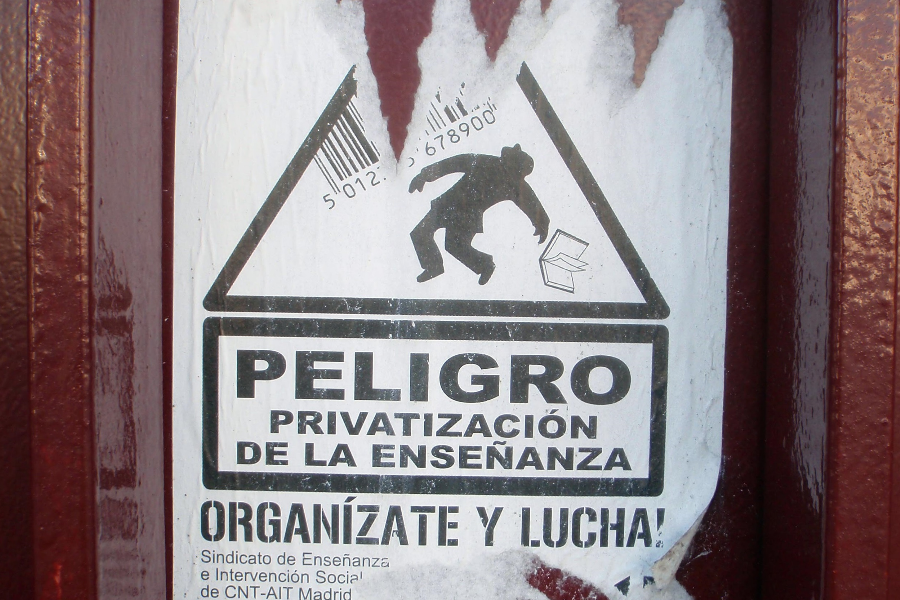

En cuanto a la segunda pregunta, estoy convencido de que la única manera de lograr el derecho humano a la educación es a través de un sistema público coherente y equitativo, en el que el sistema privado se coloca como subsidiario, como una opción eficaz de las familias, o de los estudiantes, y no en la perspectiva de hoy en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y en Brasil, donde el sistema privado se justifica por la segmentación social. En este sentido, el propio sistema viola los derechos humanos y el principio de la igualdad. Además, ahora hay un proceso de ingreso de la lógica privada y de la ganancia en la educación pública. Esto trae riesgos para la realización del derecho humano a la educación, cuando se canalizan recursos públicos para estas empresas que venden materiales apostillados, estandarizados, además de sistemas privados de gestión, a las escuelas públicas.

Estos materiales y sistemas se insertan con poca o ninguna participación de la comunidad escolar del municipio o de la escuela, imponiendo regímenes educativos estandarizados, que por un lado, tienden a reducir el contenido de la educación a contenidos mínimos y le retiran otras dimensiones esenciales del derecho humano a la educación (como la libertad, el pluralismo, la autonomía relativa de las escuelas, la gestión escolar democrática en las escuelas, etc). Otro problema que existe hoy en día es una generalización de la formación de nuevos profesionales de la educación básica en instituciones privadas, oligopolios de baja calidad, que inclusive se promocionan valiéndose de precios bajos.

¿Cuál es el límite de la actuación del sistema de justicia en relación con el sistema educativo?

En Brasil hoy se puede exigir el derecho a la educación en la corte. La pregunta es cómo efectuar la demanda para hacer efectiva una decisión judicial, y cuáles son los límites del control judicial sobre la política educativa. Debido a que hay situaciones que pueden ser interpretadas como justiciabilidad negativa, que es aquella que se realiza sin diálogo con el campo educativo, o que se limita a repetir determinados registros de decisión que no tienen grandes impactos en la realización efectiva del derecho humano a la educación. También existe la posibilidad de que la legalización todavía le dé más peso a la dimensión de los resultados, provocando distorsiones en el sistema educativo, en relación con la calidad educativa. Cuestiones más objetivas y menos relacionados con el campo pedagógico son más apropiadas para el control judicial.

Yo recomendaría una actuación del poder judicial con el fin de exigir que se cumpla la garantía de una infraestructura adecuada en las escuelas, que todas las escuelas tengan espacios físicos adecuados, número suficiente de maestros, que se cumpla con los requisitos legales relacionados con la valoración de los trabajadores de la educación, las condiciones para la inclusión de los estudiantes con discapacidades, la supervisión de la aplicación de los recursos públicos para la educación, y, por supuesto, el requisito de disponibilidad de cupos accesibles y apropiados para todos.

Sobre este último punto, nuestra experiencia en la Ação Educativa ha demostrado que más eficaz que la acción individual es la promoción de demandas judiciales de carácter colectivo, que lleven al poder judicial a ampliar su diálogo con el campo de la educación – mediante la realización de Audiencias Públicas, por ejemplo, – y a fortalecer el programa de monitoreo para realizar el derecho a la educación. El objetivo debe ser el de obtener decisiones judiciales que demanden al Estado eliminar las omisiones de las políticas públicas, mediante la presentación de planes específicos para la expansión y la valoración de sus sistemas educativos, cuyo desarrollo pueda ser monitoreado por las organizaciones de la sociedad civil.

Brasil: no a los vouchers para la atención en las guarderías

24 de agosto de 2021“Más allá de las cuestiones jurídicas-constitucionales, los objetivos económicos que sostienen la propuesta necesitan ser desnudados, teniendo en cuenta el enorme interés del mercado de la educación en los recursos de una de las partes más grandes del presupuesto público en todos los entes federales. La idea propuesta, que quienes deben ser financiados son los estudiantes y no las escuelas, tergiversa los verdaderos intereses que serán financiados. En realidad, es la apertura jurídica para la implementación de la política de vouchers o charter schools”, dice la nota técnica publicada la semana pasada por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación.

Siguiendo el posicionamiento histórico de la red brasileña y sus activistas, el documento afirma que el intento de privatización de la educación a través del “Auxilio niños y niñas ciudadanos/as” – determinando el pago directo de vouchers a las guarderías credenciadas por el gobierno e instituciones privadas que garanticen plazas para estudiantes de cero a cuatro años – es inconstitucional y ataca el principio de calidad de la educación, además de favorecer procesos de exclusión social y segregación de estudiantes.

>> Lee la nota completa en portugués aquí.

3 ejes contra la privatización de la educación: recomendaciones de personas expertas

En abril de 2021 la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó la investigación “El lucro en la legislación sobre educación en América Latina y el Caribe.” El estudio apunta a tres ejes contra la privatización de la educación.

Los aportes son de personas expertas entrevistadas. El objetivo es contribuir a la incidencia política de los movimientos sociales que luchan por la educación como un derecho humano en América Latina y el Caribe. Como tal, que no esté sujeto a la mercantilización.

Los tres ejes contra la privatización de la educación

- Producción de información. Los expertos aportan que son necesarios estudios sobre la calidad, la oferta y la segregación escolar, que profundicen en la relación directa entre las desigualdades educativas y la relación público-privada en toda la región a nivel local, nacional, regional e internacional. También es necesario un mapeo más específico de la educación superior para arrojar luz sobre la lógica de la extracción de ganancias en las instituciones en esta etapa de la educación.

- Investigación para difusión de información. Otra recomendación se da a los esfuerzos de difusión de información y producción de campañas y sensibilización. Las personas entrevistadas enfatizan la relevancia de la movilización que muestre la cuestión del lucro en la educación y sus efectos negativos. Se propone la creación de redes entre diferentes organizaciones para construir narrativas contrahegemónicas en oposición a la privatización. Eso también se aplica en favor del fortalecimiento de la educación pública y gratuita. A través de datos de calidad, el objetivo es que se deconstruyan ideas como la superioridad de la calidad de la oferta privada. La estrategia está enfocada en hacer visible la importancia de la financiación pública para todos los niveles y etapas de la educación.

- Campañas para la confrontación política con miras a cambios en la legislación, de manera a garantizar la exclusividad de recursos públicos para la educación pública. Se proponen acciones de fortalecimiento a la sociedad civil, así como el abogar por la exclusividad de los recursos públicos para las escuelas públicas y gratuitas. Asimismo por la existencia de mecanismos de control social de cualquier recurso público transferido a instituciones privadas.

Qué piensa la CLADE

Para la Campaña, los resultados de esta investigación señalan un largo camino por recorrer. Considerando la variedad de formas de lucro instaladas en y a través de la educación, que se fortalecen con el respaldo de la ley. Otro aspecto es la sombra de los vacíos legales.

Preocupa el hecho de que los recursos públicos no se canalicen adecuadamente para fortalecer la educación pública y gratuita. Eso se suma a la gravedad de la falta de financiación suficiente para garantizar el derecho humano a la educación en muchos contextos.

Mira el documento completo aqui y profundiza en los ejes contra la privatización de la educación

Observatorio monitorea organismos multilaterales de América Latina y el Caribe

23 de agosto de 2021Monitorear en el plano educativo las actividades de organismos multilaterales, bancas de desarrollo, corporaciones tecnológicas y filantropía es el objetivo del observatorio recién lanzado por el Centro internacional de Investigaciones Otras Voces en educación (CII-OVE) junto a la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa.

Al ser lanzado, el Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Corporaciones Tecnológicas y Filantropía, presenta un reporte sobre las actividades en curso en la región del Grupo Banco Mundial, la Corporación Facebook, la Fundación Gates y el IESALC de la UNESCO, haciendo una revisión exhaustiva del trabajo de estas instancias.

“Para el trabajo que se inicia con este informe, el Observatorio latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Corporaciones Tecnológicas y Filantropía informa que está abierta la convocatoria para sumar voces al trabajo que realizan, en el entendido que la labor que inician solo es sostenible con un tejido social alternativo. Para ello pueden escribir a contacto@otrasvoceseneducacion.org”, afirman los organizadores.

Según el reporte, en ninguna otra época de la historia fue tan determinante la presión internacional explícita sobre lo nacional en materia educativa. “La normalización y estandarización de las políticas educativas se produce mediante consensos inducidos por el multilateralismo de post guerra fría, formulación de coordenadas mínimas y máximas establecidas por el G-7, fondo monetario internacional y bancas de desarrollo, afianzados a través de la corporativización de la agenda educativa y el financiamiento filantrópico de las multinacionales condicionado por las prioridades del mercado”.

>> Lee el reporte completo

ASPBAE: Nos mantenemos firmes para promover el derecho a la educación de todos y todas en Afganistán

Protección y defensa de los derechos humanos y las libertades de todas las personas en Afganistán; detención de inmediato de la violencia; garantía de una educación de calidad verdaderamente para todos y todas; y la protección de las escuelas y lugares de aprendizaje de cualquier violencia o conflicto. Esas son algunas de las demandas de la Asociación de Asia Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE) acerca de la toma de poder de los talibanes en el país.

Esas y otras demandas de la asociación fueron publicadas hoy (23) a través de un pronunciamiento. “La ASPBAE se solidariza con sus miembros, socios para el desarrollo y el pueblo de Afganistán mientras el país se enfrenta a otra toma de poder de los talibanes que amenazará los duramente reñidos progresos realizados en educación, democracia, derechos humanos y libertades fundamentales”, destaca el comunicado.

Según la red, las mujeres y las niñas, los grupos étnicos perseguidos, las minorías religiosas, las personas que promueven los derechos humanos y las libertades y quienes trabajan por una paz y un desarrollo verdaderamente inclusivos en todo Afganistán están cada vez más amenazados y temerosos por sus vidas y libertades.

“Como red regional de más de 200 organizaciones de la sociedad civil e individuos que operan en alrededor de 30 países de Asia-Pacífico, incluido Afganistán, ASPBAE se mantiene firme en su misión de promover el derecho a la educación para todos, y en todas las situaciones, basado en principios básicos de defender la dignidad humana, la participación en la sociedad y la promoción de la tolerancia y la paz”, afirma.

>> Lee el pronunciamiento completo en inglés

Cumbre de la Educación Global: Se avanzó en compromisos con el financiamiento educativo, pero hay desafíos pendientes sobre deuda externa, justicia tributaria y austeridad

4 de agosto de 2021Concluyó en el fin de la semana pasada la “Cumbre de la Educación Global: Financiando la Alianza Mundial por la Educación”, realizada parte presencialmente desde Reino Unido y Kenia, y parte desde plataformas virtuales. Durante el evento, que tuvo lugar los días 28 y 29 de julio, cerca de 2 mil personas participaron de manera virtual, mientras que 300 acompañaron el debate desde Londres, entre ellas más de 10 presidentes de África.

En la ocasión, 19 países de bajos ingresos, entre ellos Nicaragua de América Latina y el Caribe, se comprometieron a asignar progresivamente el 20% de sus presupuestos públicos totales en educación, lo que sumaría 196 mil millones de dólares más para la educación en ámbito global. Así mismo, firmaron un posicionamiento impulsado por el gobierno keniata, en el cual hacen un llamado a que la comunidad internacional, los países ricos, y especialmente los bancos privados, suspendan el pago de la deuda externa, que tanto impacta el financiamiento de la educación y otros derechos en los países en desarrollo, especialmente en contexto de COVID-19. Así mismo, se logró recaudar donaciones de países ricos que suman 4 mil millones de dólares, de los 5 mil millones que son la meta para el abastecimiento de fondos de la Alianza Mundial por la Educación (AME) para el período 2021-2025.

Sin embargo, en entrevista de balance sobre la Cumbre, realizada con David Archer, director de participación y servicios públicos de ActionAid, quien acompañó los debates del evento, tanto presencialmente desde Londres, como a través de plataformas virtuales, se subrayó como un desafío y demanda pendiente, que los países más ricos usen su poder para ayudar a resolver los problemas de deuda externa, austeridad y justicia fiscal en el mundo, más allá de las promesas que presentaron de realizar “donaciones a la ayuda”. Explica también que hay que cambiar la narrativa neocolonial dominante de “ayuda” por parte de los países donantes, cuando estos siguen sacando recursos de los países de bajos ingresos, desde un proceso extractivista.

Hay una estimación de que el 85% de los países del mundo (que abarcan alrededor de 6,6 mil millones de personas) irán confrontarse a la austeridad en el próximo año, debido a los impactos de la pandemia COVID-19. Eso presentará una caída de recursos muy grande para la educación, lo que se suma a condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), internalizadas por Ministros de Finanzas de muchos países de bajos ingresos, en el sentido de restringir o congelar el gasto público, con serios impactos en los salarios de trabajadores de educación y salud.

El 97% de los ingresos para la educación en el mundo se recauda a nivel nacional, dependiendo de los sistemas fiscales, del cobro de impuestos por los gobiernos. En la mayoría de los Estados en desarrollo buena parte de los presupuestos públicos se dedica actualmente a pagar la deuda, sacando recursos que podrían ser invertidos en educación, salud y otros derechos.

“Necesitamos que los gobiernos tengan sistemas tributarios más fuertes y que nuevos acuerdos internacionales sean impulsados por la ONU, para establecer regulaciones sobre los impuestos a nivel global”, destaca David Archer. Subraya además, que sería fundamental crear internacionalmente impuestos globales sobre transaciones financieras, vuelos internacionales, cambios respecto a la crisis climática, entre otras operaciones, lo que requiere un sistema internacional de redistribución de recursos.

“Esta lucha y demanda exige una comunidad educativa que toma estos temas de la deuda, la austeridad y la justicia tributaria en su lucha por más financiamiento para los derechos, en diferentes niveles: nacional, regional e internacional. Es necesario cambiar la narrativa dominante y abogar por una estructura representativa global con recursos para establecer nuevas regulaciones globales en los temas justicia fiscal, deuda y austeridad, asegurando que funcionen en la práctica”, enfatizó.

Nicaragua: El compromiso del gobierno con el 20% del presupuesto público para la educación no es suficiente

A pesar de que el país se comprometió, durante la Cumbre de la AME, en aumentar progresivamente los recursos invertidos en educación, hasta alcanzar el 20% de su presupuesto público total, eso está lejos de resolver los retos del financiamiento y del sistema educativo en el país. Nicaragua tiene serios problemas de criminalización y represión contra movimientos sociales, entre ellos los que defienden la educación, y fue de los pocos países del mundo que en ningún momento adoptó el cierre del funcionamiento presencial de las escuelas como medida de protección y seguridad a las comunidades educativas ante el avance de la pandemia COVID-19.

Alexander Reyes Guevara, activista de Nicaragua, afirma que: “sin lugar a duda la Cumbre sobre el Financiamiento a la Educación constituye un acto relevante para el futuro de la educación, su defensa y promoción. Que el Estado de Nicaragua haya asumido un compromiso de aumentar progresivamente el 20% del presupuesto a Educación es un noticia que toma por sorpresa, sobre todo porque durante los últimos tres años, en los segundos semestre ha habido reformas a la ley de presupuesto general de la república donde el sector educativo y de salud se ha visto grandemente afectado, sugiriendo por supuesto que la Educación no es un eje prioritario para el plan nación. Tomando la palabra de compromiso, no cabe duda que desde sociedad civil nacional y regional deberá existir un seguimiento y monitoreo cercano a dicha promesa para que esta no se quede en un plano discursivo y si se llegase a cumplir, la ejecución de dicho presupuesto se haga desde una perspectiva de derechos humanos y de género, que se distribuya de manera equitativa y tome en cuenta las mayores necesidades o estado situacional de la educación sobre todo en las zonas y grupos mayormente vulnerables. De acuerdo a seguimiento y opinión de algunos investigadores de presupuesto, la mayor partida presupuestaria está asignada a temas administrativos y no de inversión social”.

Añade que: “el financiamiento a la educación es un eje importante para garantizar la calidad de la educación, pues sin financiamiento pertinente, es más difícil garantizar el derecho a la educación para todas y todos a lo largo de toda la vida. La calidad de la educación va mucho más allá del acceso a la educación, pasa incluso por la dignificación de los salarios al cuerpo docente que es un tema que debe de considerarse, así como la creación de ambientes habilitantes y programas de atención a la diversidad e inclusión en la educación de grupos vulnerados”.

Honduras: Voces de la sociedad civil del país estuvieron presentes en la Cumbre oficial

Como parte de la agenda oficial de la Cumbre, el 28 de julio, se presentó el video documental, elaborado por la Campaña Mundial por la Educación (CME), intitulado “Voces del terreno: por qué el financiamiento educativo realmente importa”. En él, representantes de la sociedad civil, jóvenes, niñas y niños de Honduras, Nigeria, Paquistán y Senegal comparten sus desafíos para acceder a una educación pública, gratuita y de calidad. Además, hacen un llamado por compromisos de los líderes globales con el financiamiento educativo. El video cuenta con la participación y testimonios de integrantes del Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país.

Sin embargo, el gobierno de Honduras no presentó compromisos con el financiamiento educativo e en el marco de la Cumbre. Según Juan Carlos Sánchez, del Foro Dakar Honduras, “conforme a la creciente población que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza por medio de las políticas neoliberales, es fundamental un reajuste financiero en la educación para proporcionar recursos, metodologías y políticas públicas que vayan encaminadas a un libre acceso y reinserción escolar, para proporcionar talentos humanos con capacidades igualitarias sin distinción alguna en vista que la educación por su naturaleza es gratuita, pública y laica”.

Él añade que se debería invertir en las sociedades excluidas como las zonas rurales, indígenas, mujeres y migrantes, entre otras, con políticas enfocadas en género, para que tengan mayor impacto y se reduzcan indices de desigualdad.

>> Escucha también aquí el testimonio de Diana Ayala, del Foro Dakar Honduras

Justicia tributaria, deuda y austeridad: temas profundizados por la sociedad civil en debates paralelos a la Cumbre

En el marco de la Cumbre, la Campaña Mundial por la Educación (CME), en conjunto con organizaciones y redes aliadas, realizó diálogos virtuales paralelos sobre la participación de las y los jóvenes en el debate sobre educación; la deuda y la austeridad en su relación con el financiamiento educativo; y la importancia de la justicia tributaria para asegurar recursos para los derechos.

Financiamiento, deuda y austeridad: miradas desde los movimientos feministas y de jóvenes

Te invitamos a ver los testimonios de Mónica Novillo, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM); de Guadalupe Ramos, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y de la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), y de Francisco Carranza, activista joven de México.

>> Lee también: David Archer sobre la Cumbre de la Educación Global: “Quedaron pendientes acciones respecto a los sistemas tributarios y políticas macroeconómicas sobre austeridad”

David Archer sobre la Cumbre de la Educación Global: “Quedaron pendientes acciones respecto a los sistemas tributarios y políticas macroeconómicas sobre austeridad”

Ante la conclusión de la “Cumbre de la Educación Global: Financiando la Alianza Mundial por la Educación 2021-2025”, que se realizó los días 28 y 29 de julio, conversamos con David Archer, director de participación y servicios públicos de ActionAid, quien acompañó los debates del evento, tanto presencialmente desde Londres, como a través de plataformas virtuales.

El objetivo de este diálogo fue hacer un balance analítico de esta edición de la Cumbre, que fue híbrida debido a la amenaza de contagio por una variante de la pandemia COVID-19, teniendo sesiones presenciales en Reino Unido y Kenia, y de manera simultánea paneles y debates virtualmente.

Cerca de 2 mil personas participaron de manera virtual, mientras que 300 acompañaron el debate desde Londres, entre ellas más de 10 presidentes de África. A continuación, retomamos algunos resultados, retos y logros de la Cumbre que se destacaron en la entrevista realizada con David Archer, a través del Instagram de la CLADE. Entérate más a continuación y haz clic aquí para ver la entrevista completa.

Una Cumbre con presencia e interés dominante de los países de bajos ingresos

Según Archer, esta edición de la Cumbre, con la presencia de más de 10 presidentes de países africanos, demostró el poder de países de bajos ingresos, sobre todo de África, para discutir y definir el financiamiento educativo en sus contextos. En contraste, ningún Ministro de Finanzas de los países ricos y donantes participó presencialmente de la Cumbre, sus autoridades acompañaron apenas de manera virtual. Fue, así, un espacio con sabor de la presencia dominante de los gobiernos de países de bajos ingresos, que en la ocasión presentaron compromisos en dedicar recursos propios a la educación.

19 países de bajos ingresos, entre ellos Nicaragua de América Latina y el Caribe, se comprometieron a asignar progresivamente el 20% de sus presupuestos públicos totales en educación, lo que sumaría 196 mil millones de dólares más para la educación en ámbito global. Así mismo, firmaron un posicionamiento impulsado por el gobierno keniata, en el cual hacen un llamado a que la comunidad internacional, los países ricos, y especialmente los bancos privados, suspendan el pago de la deuda externa, que tanto impacta el financiamiento de la educación y otros derechos en los países en desarrollo.

Retos pendientes: avanzar en compromisos con la justicia tributaria y el fin de la austeridad

David Archer explica que un grupo de la junta directiva de la Alianza Mundial por la Educación (AME) y representantes de grupos bilaterales, multilaterales, gobiernos y donantes están de acuerdo en que hay que tomar el tema de la justicia tributaria y fiscal más profundamente en los próximos meses, más allá de los resultados de la Cumbre.

Hay una estimación de que el 85% de los países del mundo (que abarcan alrededor de 6,6 mil millones de personas) irán confrontarse a la austeridad en el próximo año, debido a los impactos de la pandemia COVID-19. Eso presentará una caída de recursos muy grande para la educación, lo que se suma a condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), internalizadas por Ministros de Finanzas de muchos países de bajos ingresos, en el sentido de restringir o congelar el gasto público, con serios impactos en los salarios de trabajadores de educación y salud.

En tiempos de pandemia, se nota que los presupuestos de educación van a caer a pesar de los compromisos de los gobiernos en aumentar sus porcentajes del presupuesto invertidos en educación.

Faltan compromisos de los donantes en resolver problemas estructurales del financiamiento

Según David Archer, los países donantes tienen que usar su poder para ayudar a resolver los problemas de deuda externa, austeridad y justicia fiscal en el mundo, más allá de las promesas que hicieron durante la cumbre de transferir 4 mil millones de dólares en nuevos fondos para la Alianza Mundial por la Educación.

El director de participación y servicios públicos de ActionAid afirma que estos países donantes no lo están haciendo suficientemente, y que hay que cambiar la narrativa neocolonial dominante de “ayuda” por parte de los países donantes, cuando estos siguen sacando recursos de los países de bajos ingresos, desde un proceso extractivista.

Los países más ricos del mundo, reunidos en el G7, recientemente asumieron el compromiso con la definición de impuestos que las corporaciones multinacionales deberán pagar, y alcanzarán el 15% de sus ganancias. Pero, según el acuerdo, estos impuestos se acumularán en los países ricos, sin que estén acompañados de un compromiso con la transparencia país a país, y la redistribución de estos impuestos por los diferentes países. Pero, podemos cambiar esta realidad, dice Archer. “[Este compromiso] es un paso más en la dirección que necesitamos, y el hecho de que los Estados estén tomando acción contra las corporaciones multilaterales es una señal positiva”.

Sociedad civil atenta para resistir a los intereses del sector privado en la AME

Otro resultado de la Cumbre anunciado fue el de que, través de “mecanismos innovadores”, empresarios, fundaciones, bancos de desarrollo y aliados movilizaron 1,1 mil millones de dólares más para que sean utilizados en cofinanciación con los recursos de la AME. 100 millones de estos fondos vienen de empresas y fundaciones privadas.

Sobre estas informaciones, David Archer resalta el logro de la sociedad civil por haber alcanzado años atrás una decisión de la junta directiva de la AME, que es contra la transferencia de recursos de esta Alianza al sector privado, pero considera que es importante que las y los activistas por la educación sigan vigilantes contra las interferencias del sector privado en esta instancia.

Por otro lado, se anunciaron en la Cumbre dos alianzas público-privadas con multinacionales de la educación, una para impulsar una campaña de marketing con el objetivo de garantizar la matrícula escolar de niñas y otra para la mejora de los datos de sistemas educativos. De acuerdo a Archer, probablemente, hay problemas con esas iniciativas, pero no son formalmente parte de la AME.

El director de participación y servicios públicos de ActionAid enfatiza también que, si estas corporaciones desean de hecho apoyar la educación, deben pagar los impuestos debidos en cada país donde están sacando ganancias, pues el pago de impuestos es lo fundamental y es lo que necesitan los países y las comunidades educativas.

Ante la Cumbre, organizaciones y redes de la sociedad civil, entre ellas la CLADE, instaron la AME a utilizar el dinero recaudado para la educación pública y gratuita, asegurando que no se dedique financiamiento para apoyar a los actores comerciales. Lee el posicionamiento.

Por un sistema internacional de justicia tributaria y redistribución de recursos

“Necesitamos que los gobiernos tengan sistemas tributarios más fuertes y que nuevos acuerdos internacionales sean impulsados por la ONU, para establecer regulaciones sobre los impuestos a nivel global”. Archer defiende esta idea, e incluso subraya que sería fundamental crear internacionalmente impuestos globales sobre transaciones financieras, vuelos internacionales, cambios respecto a la crisis climática, etc. Eso requiere un sistema internacional de redistribución de recursos para que los países de bajos ingresos puedan beneficiarse.

Esta lucha y demanda exige una comunidad educativa que toma estos temas de la deuda, la austeridad y la justicia tributaria en su lucha por más financiamiento para los derechos, en diferentes niveles: nacional, regional e internacional. Es necesario, según Archer, cambiar la narrativa dominante y abogar por una estructura representativa global con recursos para establecer nuevas regulaciones globales en los temas justicia fiscal, deuda y austeridad, asegurando que funcionen en la práctica. Añade que es problemático que la ONU no tenga un sistema para financiar su propio funcionamiento y dependa de donaciones de países ricos actualmente.

Articulación entre diferentes movimientos sociales y el derecho a la educación como corazón

David Archer recuerda que, en los últimos 20 años, creamos y fortalecemos coaliciones nacionales para defender el derecho a la educación: campañas que son miembros de la CLADE y de redes hermanas en África, Asia y otras regiones del mundo. Hay coaliciones que defienden la educación en más o menos 90 países, que forman parte de la Campaña Mundial por la Educación, y reúnen a sindicatos de maestras y maestros, colectivos y ONGs, entre otros actores.

“La mayoría del financiamiento de la educación en los países viene de los presupuestos públicos. Debemos, entonces, tomar estos argumentos a favor de la justicia tributaria y del fin de la deuda y la austeridad, llevándolos a nuevos espacios de poder” (David Archer)

Sin embargo, él refuerza que es necesario avanzar y buscar conexiones con movimientos de salud, justicia fiscal y tributaria, así como muchos otros, porque no vamos a tener un éxito profundo en la educación, si al mismo tiempo los países están violando el derecho a la salud, así como los derechos en otros campos de las políticas públicas.

“Es necesario juntar nuestras movilizaciones por la educación con otros sectores y poner presión, no más a Ministros de Educación, sino a los Ministerios de Finanzas y parlamentos. Pues, hay Ministerios que no tienen recursos suficientes. La mayoría del financiamiento de la educación en los países viene de los presupuestos públicos. Debemos, entonces, tomar estos argumentos a favor de la justicia tributaria y del fin de la deuda y la austeridad, llevándolos a nuevos espacios de poder”, afirmó.

Archer también destacó que es necesario fortalecer el rol del Estado como actor redistributivo de recursos, que asume y tiene esta responsabilidad, lo que no se hace con educación apenas, sino desde la conexión entre movimientos por la educación, indígenas, mujeres, jóvenes y otros sectores. “Juntar los esfuerzos y confrontar la ideología neoliberal que está internalizada en los Ministros de Finanzas es lo más importante en este momento. Tenemos 40 años de un sistema neoliberal, y estamos en un momento en que podemos confrontar y cambiar esta realidad, ante la coyuntura del COVID-19 y de la crisis del clima”.

En este escenario, afirma Archer, hay una oportunidad para imaginar el nuevo rol del Estado en controlar la corrupción del sector privado y del sistema internacional neoliberal. “Estoy optimista en que hay más espacio para hacer estas conexiones con otras luchas, y la educación puede ser un corazón para estos movimientos”, concluye.

Cumbre de la Educación Global: Oportunidad para que donantes y países de la región se comprometan con el financiamiento educativo

23 de julio de 2021Se aproxima la Cumbre de la Educación Global: Financiando la Alianza Mundial por la Educación 2021-2025. El evento, programado para los días 28 y 29 de julio, será un momento clave para reunir las comunidades educativas en el ámbito internacional y demandar un mayor compromiso de los gobiernos con el derecho humano a la educación. En esta oportunidad, líderes mundiales serán llamados a hacer promesas de apoyo financiero a la actuación de la Alianza Mundial por la Educación (AME) – Global Partnership for Education (GPE), por su nombre y acrónimo en inglés, destinándole por lo menos 5 mil millones de dólares.

La AME es una alianza y fondo multilateral que se dedica a apoyar el fortalecimiento de sistemas educativos en 76 países de bajos ingresos de todo el mundo. De América Latina y el Caribe, los países que forman parte en la AME, en los cuales la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) tiene miembros, son: Haití, Honduras, Nicaragua, Bolivia y El Salvador. Estas coaliciones siguen de cerca los debates de la AME, y especialmente los diálogos y acciones preparatorios a la Cumbre, viendo en este momento una oportunidad de presionar sus gobiernos para que inviertan más y mejores recursos en la educación pública y gratuita.

Este evento será, por lo tanto, un momento de, por un lado, llamar la atención de estos Estados para que renueven compromisos ambiciosos y sostenibles con el financiamiento educativo y, por otro, invitar a la cooperación internacional, los países más ricos del mundo, para que hagan públicamente sus donaciones o promesas de ayuda al trabajo que desarrolla la AME, por los próximos 5 años. Se irá demandar a los gobiernos de los países de medianos y bajos ingresos que aumenten los presupuestos educativos, cumpliendo con los acuerdos internacionales de asignar progresivamente un mínimo de 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y un 20% del presupuesto nacional a la educación.

Esta edición de la Cumbre se realizará en modalidad híbrida, con sesiones oficiales presenciales en Londres y Kenia, países anfitriones, mientras que otros diálogos tendrán lugar por plataformas virtuales. Para participar en línea, todavía es posible registrarse aquí.

Video de la CME con mensajes desde Honduras se presentará en la Cumbre oficial

Como parte de la agenda oficial de la Cumbre, el 28 de julio, entre los debates con el tema “Financiamiento para el Impacto”, se presentará el video documental, elaborado por la Campaña Mundial por la Educación (CME), intitulado “Voces del terreno: por qué el financiamiento educativo realmente importa”. En él, representantes de la sociedad civil, jóvenes, niñas y niños de Honduras, Nigeria, Paquistán y Senegal comparten sus desafíos para acceder a una educación pública, gratuita y de calidad. Además, hacen un llamado por compromisos de los líderes globales con el financiamiento educativo.

El video cuenta con la participación y testimonios de integrantes del Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país. Luego de su lanzamiento en la Cumbre de la AME, se compartirá el video a través de los canales de comunicación de la CLADE.

Eventos paralelos discutirán participación juvenil, deuda, austeridad y justicia fiscal

En el marco de la Cumbre, la Campaña Mundial por la Educación (CME) organiza tres eventos paralelos que podrán ser acompañados por la plataforma Zoom en los idiomas español, portugués, francés, inglés y árabe. El primer de los encuentros, que se realizará este sábado, es organizado en alianza con la CLADE y se enfocará en la participación de las y los jóvenes en el debate sobre el financiamiento educativo. Los otros dos encuentros abordarán los enlaces entre el financiamiento educativo y los temas justicia tributaria, deuda de los Estados y políticas de austeridad. Entérate de la agenda y de cómo participar a continuación.

Evento: Resistencia y resiliencia: financiación de las agendas educativas de jóvenes y estudiantes

Fecha/hora: 24 de julio a las 13:00 SAST

Organizadores: CME, CLADE, ACEA, ASPBAE, Transform Education, UNGEI, Global Student Forum.

Grabación del evento aquí (en español).

Evento: Financiación interna para la educación, alejar la deuda y la austeridad

Fecha/hora: 26 de julio a las 14:00 BST (10:00 de Brasil/Argentina)

Organizadores: ActionAid, Campaña Mundial por la Educación, fundación Open Society.

Grabación del evento aquí (en español).

Evento: ¿Por qué los impuestos son clave para financiar la educación y qué puede hacer la AME?

Fecha/hora: 27 de julio a las 15:00 BST (11:00 de Brasil/Argentina)

Organizadores: Alianza TaxEd, Campaña Mundial por la Educación, ActionAid, Red por la justicia fiscal, Education International, Alianza global por la justicia fiscal.

Grabación del evento aquí (en español).

Evento “Será la privatización realmente una solución?”

Fecha/hora: 27 de julio, a las 14:00 BST (10:00 de Brasil/Argentina)

Organizadores: Oxfam, Action Aid, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights y EACHRights.

En la ocasión, un grupo de organizaciones de sociedad civil, entre ellas la CLADE, lanzará un posicionamiento público y un documento con estudios de caso sobre la importancia de fortalecer la educación pública y gratuita.

Acompaña AQUÍ (en inglés).

Nuestras banderas de cara a la Cumbre: ¿Qué demandamos de los países de bajos ingresos que forman parte en la AME?

1 – La promesa de asignar o mantener un mínimo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y/o del 20% del presupuesto público total en inversiones en la educación pública y gratuita.

2 – La reducción o el cancelamiento del servicio de la deuda y el fin de la austeridad económica.

3 – El compromiso en impulsar reformas tributarias progresivas que permitan ampliar los ingresos fiscales, de manera que se inviertan en educación y otros derechos, recordando que el 97% de los ingresos para la educación se recauda a nivel nacional.

4 – Frente a los aprendizajes de la pandemia COVID-19, un compromiso renovado en ampliar la financiación doméstica de la educación pública y gratuita, articulada a otros derechos, como salud, protección social, alimentación, agua potable, etc.

5 – El reconocimiento a la participación de la sociedad civil, especialmente de las comunidades educativas, las mujeres y las juventudes, en el debate, diseño y seguimiento de marcos normativos y presupuestarios, así como de políticas que sean coherentes con la garantía de la educación como un derecho humano y obligación del Estado.

6 – La exclusividad de la inversión de los recursos públicos en las escuelas públicas y gratuitas, así como la existencia de mecanismos de control social del gasto público: un sistema educativo que utilice los recursos de forma congruente, con licitaciones apropiadas y ejecuciones transparentes.

7 – Trabajar por un financiamiento educativo justo y adecuado, así como una ejecución presupuestaria equitativa y responsable, que garantice una educación pública, universal y gratuita, para la justicia y la transformación hacia un mundo más sostenible, sano, pacífico e igualitario.

¿Qué demandamos a los países más ricos del mundo?

– Que desempeñen su papel revirtiendo la reciente disminución de la ayuda a la educación y respetando la soberanía de los países beneficiarios.

– Que dediquen el 0,7% de su PIB a la cooperación, con un 20% de este monto destinado a la educación y aumentando su respaldo a la Alianza Mundial por la Educación con miras a recabar al menos los 5 mil millones de dólares necesarios para implementar el plan estratégico de la AME.

– Que apoyen la adopción de mecanismos fiscales progresivos mundiales, poniendo fin a la obsesión por la austeridad que tanto ha perjudicado los sistemas educativos en todo el mundo, e instrumentos para evitar la evasión y la elusión fiscal y los flujos ilícitos de recursos financieros.

Profundiza en nuestros mensajes por un mejor financiamiento educativo aquí: https://redclade.org/same-2021/

Acompaña otras recomendaciones y los debates que se enmarcan en la #CumbreAME, a través de las redes sociales de la CLADE, con los hashtags #OneBillionVoices4Education #MilMillonesdeVocesPorLaEducación #GES2021 #RaiseYourHand #FundEducation

La pandemia ha forzado un giro hacia la “formación en línea” y la “enseñanza a distancia de emergencia”, lo que ha convertido a las tecnologías en un componente fundamental de la educación. Desde los primeros meses de la pandemia COVID-19, se evidenció, en las respuestas por parte de los sistemas educativos, la presencia de proveedores comerciales de tecnologías de la educación y las organizaciones que los apoyan, quienes han formado poderosas redes y coaliciones para dar protagonismo a sus productos, y animar a escuelas, docentes, padres y madres a usarlos.

Estas coaliciones ilustran la aparición de nuevos tipos de colaboraciones público-privadas y de redes políticas relacionadas con la expansión de las tecnologías de la educación, así como el aumento de la importancia del sector privado en la regulación y la prestación de servicios educativos.

Si bien la tragedia mundial que dispara la pandemia ocupa el foco, detrás están quienes aprovechan las crisis para hacer negocios y multiplicar sus ganancias. Para Naomi Klein, el “capitalismo de desastre” es la forma en que las industrias privadas surgen para beneficiarse directamente de las crisis. La “doctrina del shock” es la estrategia política de utilizar estas crisis para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la desigualdad, enriquecen a las élites y debilitan a todos los demás. Durante el “shock” que supone lidiar con la crisis, el sector privado suele dar un paso al frente con “soluciones” de mercado calculadas y gratuitas para resolver “problemas” públicos aparentemente irresolubles.

En este escenario, los países latinoamericanos y caribeños constituyen un apetecible mercado para las compañías locales, nacionales y transnacionales de educación. Por ello las presiones para liberar la economía en este rubro se ejercen a nivel internacional, con el objetivo de liberar el comercio internacional de los servicios educativos. Entonces, no se puede negar que las tendencias privatizadoras previas a la pandemia son diversas y van desde procesos estructurales que afectan el rol del Estado, hasta iniciativas privatizadoras incipientes pero insistentes.

56% de las plataformas son promovidas por proveedores comerciales de tecnologías de la educación y las organizaciones que los apoyan: Alphabet Inc, principalmente Google, Google Classroom y Microsoft.

Políticas educativas en el contexto de pandemia: espacio lucrativo para grandes empresas

En el proceso de elaboración del documento “Privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: aproximación y alertas en tiempos de pandemia”, visitamos las páginas web de 23 Ministerios de Educación de la región, buscando detectar los espacios exclusivamente dedicados a la enseñanza en el contexto de la pandemia, para así conocer las estrategias que implementaron, pero principalmente verificar las alianzas establecidas con empresas, fundaciones, ONGs y otros actores privados.

El 21% de los países revisados desarrollaron plataformas de aprendizaje durante la pandemia, es decir que generaron servicios interactivos en línea que proveen a las y los docentes, estudiantes, madres y padres de información, herramientas, recursos y un espacio virtual para impartir clases. Todos los demás generaron al menos espacios con recursos digitales, que pueden ser documentos, juegos y libros en línea para complementar la tarea educativa. Estos recursos muchas veces están organizados por grado y materia, pero no existe un espacio para el encuentro con el o la docente.

En el 56%, figuran explícitamente espacios promovidos por Alphabet Inc, principalmente Google, Google Classroom y Microsoft. En el 91% de las páginas web de Ministerios, se encuentran espacios que vinculan directamente a canales televisivos y radios, tanto privadas como estatales. En el 71% de las páginas, figuran explícitamente empresas, fundaciones u ONGs.

56% de las plataformas son promovidas por proveedores comerciales de tecnologías de la educación y las organizaciones que los apoyan: Alphabet Inc, principalmente Google, Google Classroom y Microsoft.

En el 71% de las páginas web de Ministerios, se encuentran espacios que vinculan directamente a canales televisivos y radios de empresas, fundaciones u ONGs.

En las plataformas, el 20% del contenido es de origen público y privado o exclusivamente privado, donde incluso el acceso a ciertos documentos y programas está arancelado.

De los 23 países analizados, 55% facilitan algunas aplicaciones, servicios, plataformas y paquetes mediante Youtube, 22% por Microsoft Office 365, 11% por Teams, 6% por Google Classroom y 6% aplicaciones para Android.

El paso a la virtualidad claramente favoreció el posicionamiento de empresas de venta de servicios educativos a distancia que ya venían operando o que rápidamente se adaptaron a esta situación. Favoreció también a otras empresas que no son específicamente educativas, pero que ofrecen herramientas y tecnologías que se volvieron muy necesarias en el ámbito educativo.

(...) la virtualidad como nueva realidad requiere soberanía digital de los Estados, el uso de las tecnologías en los procesos educativos y la demanda de conectividad para todos y todas; es necesario, en este contexto, desnaturalizar los atributos positivos de la privatización y sus estrategias

La “nueva normalidad”: respuestas insuficientes de los Estados y nuevas demandas desde la sociedad

Debido a la pandemia, se tuvo que elaborar en muy poco tiempo programas específicos de televisión, programas de capacitación para docentes, programas para niños, niñas y adolescentes. La sociedad demanda respuestas del Estado, demanda la resolución de los problemas y encontró al Estado poco preparado en términos de formación del personal, infraestructura y medios, fenómeno este que es parte de un proceso de debilitamiento de lo público por el desfinanciamiento de la educación. Los Estados dejaron de invertir en investigación y producción tecnológica, de manera que la inversión, la investigación y el desarrollo de lo tecnológico están en manos de instancias privadas. Al no estar preparados para este paso a la virtualidad, los Estados generaron alianzas con grandes compañías.

En un contexto de pandemia y virtualidad, las grandes corporaciones tecnológicas multinacionales han visto disparada la demanda de sus productos y servicios debido a su capacidad para ofrecer soluciones a escala internacional, con gran rapidez. Estas empresas, respaldadas por organizaciones multilaterales con influencia política y estamentos gubernamentales nacionales, han integrado a estudiantes, docentes y escuelas en sus plataformas educativas en línea y sus sistemas en la nube, aumentando las posibilidades de que las institucionales educativas públicas dependan a largo plazo de la infraestructura tecnológica privada. Es así que, además de ganar millones, también captan a millones de usuarios y potenciales clientes, rompiendo resistencias antiguas hacia el sector privado.

En este contexto la sociedad civil puede generar diversas alertas: la virtualidad como nueva realidad requiere soberanía digital de los Estados, el uso de las tecnologías en los procesos educativos y la demanda de conectividad para todos y todas; es necesario, en este contexto, desnaturalizar los atributos positivos de la privatización y sus estrategias; la situación nos plantea concientizar y problematizar a la comunidad educativa sobre lo que implica la privatización de la educación; la sociedad deberá estar activa y vigilante frente a los acuerdos privatizadores.

Pese a todo el panorama negativo, esta crisis ha estimulado también positivamente grandes e importantes reflexiones y debates en torno a la urgencia de modificar la manera en que “se hace educación”, y cuestionar la presencialidad y la no presencialidad es una tarea que deben impulsar los Estados, los educadores, las educadoras, los académicos, las académicas, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También nos invita a reconocer que existe un retraso en las políticas públicas en lo que hace a las nuevas tecnologías. El Estado debe ser capaz de crear plataformas de código abierto, de generar espacios virtuales de formación docente y materiales educativos y propuestas formativas, entre otras alternativas.

">